![[Paul Theroux]](theroux1.jpg)

![[Paul Theroux]](theroux2.jpg)

![[Paul Theroux]](theroux3.jpg)

"Touristen wissen nicht, wo sie gewesen sind -

Reisende wissen nicht, wo sie sein werden."

*************************

PAUL THEROUX (*1941)

**********************

"Reisen sind keine Ferien . . . !"

![[Paul Theroux]](theroux1.jpg)

![[Paul Theroux]](theroux2.jpg)

![[Paul Theroux]](theroux3.jpg)

Was soll denn das heißen: Reisen sind keine Ferien? So ein Satz in einer Zeit, da die Menschen - jedenfalls im Westen - soviel Ferien hatten wie noch nie, soviel gereist sind wie noch nie und vorher soviele Bücher darüber gelesen haben wie noch nie: die Reiseführer - schließlich muß man doch wissen, wo Sonne, Saufen und Sex am besten (oder billigsten :-) ist! Natürlich gibt es auch Dienst- und Geschäfts-Reisen, die man außerhalb der Ferien unternimmt; aber die sind ja wohl nicht gemeint. Ach so, Bildungsreisen, richtig, die gibt es auch, wenn man die schönsten Kirchen, Tempel und Paläste, die berühmtesten Museen, die ältesten Ruinen usw. besichtigen will. Und dann ist da noch der Abenteuerurlaub, in dem man, je nach gusto, die höchsten Berge, die sandigsten Wüsten, die tropischten Urwälder oder die kältesten Gletscher "erobern" kann. Aber in die Ferien fahren, um fremde Länder und Leute kennen zu lernen? Wozu denn? Schließlich sehen wir die täglich im Fernsehen viel billiger, bequemer und vor allem gefahrloser: Wie man in Amerika lebt, weiß man doch aus "Dallas" und "Denver"; und von den Völkern der Dritten Welt kommen schon mehr als genug in unsere eigenen Länder, von A wie (falscher) Asylant bis Z wie Zuhälter, und dazwischen alle anderen Kriminellen, von Drogendealern bis Waffenhändlern. Um deren Lebensformen kennen zu lernen, bräuchten wir nur ins nächste Ausländerviertel zu gehen - wenn wir uns denn trauten, und wenn man uns überhaupt hinein ließe. Nicht umsonst heißt Ausländerviertel auf Englisch heute "Ghetto"; es zeugt von der Abgeschlossenheit seiner Bewohner nach außen. Und wer das tagtäglich (und von Tag zu Tag schlimmer) mit erlebt, der fragt sich mit Recht, ob er nicht im Ausland ebenso unwillkommen wäre, wenn er sich dort nicht gut abschottete und unter seines gleichen bliebe, im Touristenhotel, im Touristenrestaurant, im Touristenbus usw., und ob es nicht besser ist, die Verhältnisse in den bereisten Ländern gar nicht erst zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn darüber nachzugrübeln. Theroux nimmt solche Fragen gar nicht erst ernst, sondern wischt sie mit dem boshaften Spruch aus den beiden ersten Zeilen der Überschrift vom Tisch, erzählt eine Anekdote über den "Century Club", dessen Mitglieder in mindestens hundert verschiedenen Ländern gewesen sein müssen, aber am Ende Fuji nicht von Fiji und Haiti nicht von Tahiti unterscheiden können, und kontert mit der Frage: "Was heißt gewesen? Auf dem Flughafen gewesen? Übernachtet? Durchfall gekriegt?"

Nun ja, Dikigoros hat an anderer Stelle eine ähnliche Anekdote zum besten gegeben; aber er erinnert sich an Fälle, in denen auch ihm 24 Stunden am Flughafen (z.B. Kairo) oder eine Nacht im Hotel gereicht haben, um sich seine Meinung über eine ganze Stadt oder sogar ein ganzes Land zu bilden (die er später fast immer bestätigt fand), deshalb will er hier nicht alle "Touristen" über einen Kamm scheren. Die zuvor gestellten Fragen sind durchaus berechtigt; dennoch muß man sie im Ergebnis mit einem klaren "Nein" beantworten. Noch gibt es Lebensformen, die nicht von der "Globalisierung" gleich geschaltet worden sind, die unser Interesse verdienen, und die man nicht im Ausländerviertel der eigenen Stadt kennen lernen kann, ebenso wenig wie man das Leben wilder Tiere im Zoo kennen lernen kann statt in der freien Wildbahn. Macht Euch von dem Vorurteil frei, liebe Leser, daß der kriminelle Abschaum, der in unsere Länder strömt und parasitenhaft auf unsere Kosten lebt, gleich zu setzen sei mit den Menschen, die trotz oft bitterer Armut - und vielleicht sogar politischer Verfolgung - zuhause geblieben sind, um dort irgendwie weiter zu leben. Keine Gesellschaft könnte existieren, wenn ihre Mitglieder wirklich alle kriminell wären oder nur von anderen schmarotzten. Die meisten Menschen in der Dritten Welt sind zwar arm, aber ehrlich, oder jedenfalls weniger unehrlich als die in der "Ersten Welt", die immer mehr und mehr an sich raffen wollen, egal welcher krimineller Mittel - schaut Euch unsere Parteibonzen, pardon "Politiker", Nieten in Nadelstreifen, pardon "Manager" und "Banker" doch an - sie sich dafür bedienen müssen. Aber verfallt auch nicht in das entgegen gesetzte Extrem und haltet nicht alles, was Ihr im Ausland seht, für gut und edel und wunderbar. Laßt Euch den Blick schärfen für das, was Ihr seht, oder noch besser, fahrt unvoreingenommen los und macht Euch hinterher schlau über das, was Ihr gesehen habt. Wenn Ihr zu der Sorte Reisenden gehört, dann hat einer für Euch geschrieben: Paul Theroux.

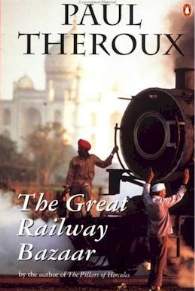

Der in der Nähe von Boston/Massachusetts geborene US-Amerikaner, Sohn eines Franzosen und einer Italienerin, der inzwischen sein Domizil in London hat (sich aber viel lieber in Hawaii aufhält, wo er eine Bienenzucht betreibt) hatte sich zunächst als Entwicklungshelfer in Uganda betätigt (wo er Naipaul kennen lernte und sich mit ihm anfreundete) und seit 1967 mit eher bescheidenem Erfolg als Romanschreiber versucht. 1973/74 unternahm er eine lange Reise durch Europa und Asien, die er hauptsächlich mit der Eisenbahn zurück legte: Hin fuhr er - wie Dikigoros' Freund Melone - über den Balkan, die Türkei und den Iran nach Indien; von Kalkatta aus nahm er - wie bald darauf Dikigoros - ein Flugzeug nach Bangkok und fuhr von dort bis hinunter nach Singapur; von dort nahm er ein Flugzeug nach Saigon und absolvierte als einer der letzten Passagiere überhaupt eine Fahrt auf der alten französischen Eisenbahn durch Südvietnam. Dann flog er weiter nach Japan, nahm die Fähre nach Wladiwostok und kehrte schließlich - wie einst A. E. Johann - mit der Transsibirischen Eisenbahn zurück nach Europa. Darüber schrieb er 1975 "Der große Eisenbahn-Bazaar". (Dieser Titel ist Programm, liebe Leser, denn er verrät uns etwas über sein literarisches Vorbild - das er sonst an keiner Stelle erwähnt: Der Däne Hans Christian Andersen - auch ein großer Eisenbahnfreund, der ihre Anfänge mit gemacht hatte - war anno 1840 ebenfalls in den Orient gereist, zwar nicht ganz so weit wie einige Generationen später Theroux; aber er hatte seinen Reisebericht ganz ähnlich genannt: "En Digters Bazar [Eines Dichters Bazar]".) Zwei Jahre später wurde das Buch unter dem Titel "Abenteuer Eisenbahn. Auf Schienen um die halbe Welt" auch auf den deutschen Markt gebracht (von Hoffmann und Campe, dem Hamburger Verlag, der auch die Bücher Naipauls in Deutschland vertrieb; Dikigoros vermutet, daß der letztere seinem Freund Theroux das vermittelte). Obwohl das Buch gut geschrieben war und Theroux brav alles eingebaut hatte, was das Publikum damals so lesen wollte - Sex und Crime von Bangkok bis Tōkyō (mit einer blutigen Mischung aus Strip-tease und Harakiri auf offener Bühne als Höhepunkt, den Theroux, der angeblich aus Versehen dort hinein geraten war, den Japanern nie vergaß - seitdem waren sie bei ihm unten durch), Prognose eines baldigen Zusammenbruchs Südvietnams usw. - flopte es. Dikigoros aber, der es zufällig für ein paar Mark im modernen Antiquariat erstand, war nach seiner Lektüre damals schon überzeugt, daß da ein großer Reiseschriftsteller geboren war.

Breiteren Leserkreisen wurde Theroux jedoch erst Ende der siebziger Jahre bekannt mit seinem Buch "Der alte Patagonien-Express", in dem er eine Bahnfahrt von den USA bis nach Argentinien schilderte. Er schrieb, was er sah, ohne Rücksicht auf Be- und Empfindlichkeiten gefühlsduseliger Ethno-Linker und "Achtundsechziger" (die es in den USA auch gab), und das war meistenteils negativ. Das zu beschönigen oder auch nur mit Humor auf die Schippe zu nehmen, wie etwa Mark Twain, war nicht mehr angezeigt. Hatten frühere, zivilisationsmüde Reisende, wie etwa Ferdinand Emmerich, die Zivilisationsferne der Eingeborenen noch verklärt und idealisiert, so legte Theroux gnadenlos den Finger in die Wunde: Latein-Amerika hat es, trotz beträchtlicher ausländischer Hilfe, vor allem der USA (die zwar nicht immer uneigennützig, aber doch erheblich war), auf keinen grünen Zweig gebracht, seine Ressourcen leichtlebig und leichtfertig verfrühstückt, und sich auf Dauer in Chaos, Schmutz und Elend eingerichtet. Die Wogen der gutmenschlichen Empörung schlugen hoch; man warf Theroux - wie Naipaul - vor, ein Misanthrop zu sein, arrogant und westlich-ethno-zentrisch, stets nur die Schattenseiten der von ihm bereisten Länder zu sehen, sich auf deren Eigenarten nicht genügend vorbereitet zu haben. Man tat ihm Unrecht. (Dikigoros hat dieselben Länder wie Theroux etwa zur selben Zeit bereist, und er kann das, was dort beschrieben wird, aus eigener Anschauung voll und ganz bestätigen.) Theroux' Reisen sind erstklassig vor- und nachbereitet und halten auch "wissenschaftlichen" Ansprüchen durchaus stand.

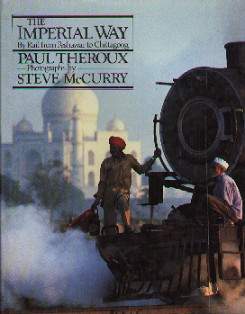

Das Jahr 1985 hatte Theroux als Höhepunkt und Abschluß seiner großen Reisen vorgesehen. Zunächst fuhr er noch einmal mit der Bahn durch das einstige britische Kolonielreich Indien - von der Grenze zwischen Afganistan und Pakistan über Bharat bis nach Bangla Desh -, auf der Eisenbahnstrecke, welche die Briten entlang der alten kaiserlichen Handelsstraße, dem "Great Trunk Way", angelegt hatten. "Der Kaiserliche Weg" nannte Theroux das Buch, das danach entstand, das allerdings vor allem durch die Fotografien beeindruckte, die sein Reisebegleiter Steve McCurry geschossen hatte. (Sie waren so gut, daß sie künftig auch für das Titelbild der Neuauflagen von "Der große Eisenbahn-Bazaar" Verwendung fand.) Auch auf seine zweite Reise als "Wiederholungstäter" nahm Theroux einen Begleiter mit: seinen Altersgenossen Bruce Chatwin, der ebenfalls schon einmal, nämlich 1974/75, "in Patagonien" gewesen war und darüber ein Reise-Buch mit just diesem Titel veröffentlicht hatte.

Ja, wer richtig reist, d.h. so, daß er Land und Leute wirklich kennen lernt (und lieben oder hassen - das bleibt sich gleich), der kehrt an den Ort seiner ersten "echten" Reise zurück. Für Ferdinand Emmerich waren es die Inseln der Südsee, für Sven Hedin die mittelasiatische Wüste, für Sigmund Freud, Kasimir Edschmid und Norman Lewis Italien, für E. E. Dwinger Rußland, für A. E. Johann Kanada, für Erhart Kästner Griechenland, für V. S. Naipaul Indien, für Dikigoros Mexiko, für seine Schwester Helli Südafrika, für seine Kollegin Dagi - und für Bill Bryson - aber auf den kommen wir später - Australien und für seinen Freund Zille England. Für Theroux war es Patagonien. Doch auch für ihn bewahrheitete sich der Satz, daß man seine Erinnerungen besser im Gedächtnis bewahren soll als sie sich durch den Versuch, Vergangenes wieder aufleben zu lassen, zu verderben. "Wiedersehen mit Patagonien" (1985 - die deutsche Übersetzung erschien erst 1992) war nur noch ein matter Abglanz seiner ersten Reise dorthin. [Auch für Bruce Chatwin stand sie unter keinem guten Stern. Er sollte drei Jahre später an der Reisekrankheit seiner Zeit sterben, an AIDS, wie Dikigoros' langjähriger Reisefreund Melone - aber das ist eine andere Geschichte. Doch von Chatwin hatte sich Dikigoros ohnehin nicht allzuviel versprochen - anders als sein Verleger, der bis zuletzt hoffte, daß er einst zu den großen Reiseschriftstellern des 20. Jahrhunderts zählen würde. Aber Chatwin sah sich selber viel eher als politischer Rezensent - ob er nun Maoist oder Trotzkist war, ist Dikigoros nie ganz klar geworden -, und als eine seiner Lebensaufgaben betrachtete er die Entlarvung des bekannten Verhaltensforschers Konrad Lorenz als "Nazi". Und da Dikigoros Chatwin erwähnt hat, will er auch ein paar Worte über eine andere Pseudo-Hoffnung der Reiseliteratur verlieren, den heute mit Recht vergessenen "lonesome traveler" Jean ("Jack") Kerouac, der wie Theroux halb-französischer Abstammung und in der Nähe von Boston/Massachusetts geboren war. Damit erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten aber auch fast schon: Kerouac fuhr durch die Welt - u.a. durch Indien -, um heraus zu finden, wo es das beste und billigste Rauschgift gab und sich so richtig voll zu dröhnen; Land und Leute haben ihn nie wirklich interessiert - nur der Gedankenaustausch mit anderen ausländischen Reisenden der Art und Güte, wie er selber einer war. Seine Reisebücher - die so bezeichnende Titel tragen wie "Die Penner-Ärsche des Schicksals" (The Dharma bums - deutsche Ausgabe unter dem Titel "Gammler, Zen und hohe Berge"), "Auf der Durchreise" (Passing through - deutsche Ausgabe unter dem Titel "Engel, Kiff und neue Länder") oder "Auf der Straße" (aber nicht nach Mendocino, sondern einfach "On the road") - sind schon äußerlich ziemlich dünn, und inhaltlich erst recht. Mit 47 Jahren hatte er sich zu Tode gekifft (oder gefixt oder sonstwas - so genau ließ sich das nicht mehr feststellen); und er wurde dennoch - oder gerade deshalb - zum Idol der "Beat-Generation" und der "68er", der Gammel-tramps, auf die Dikigoros überall in der "Dritten Welt" gestoßen ist (auch wenn er sich stets bemüht hat, ihnen aus dem Wege zu gehen), und die dem Ansehen des weißen Mannes (und noch mehr dem der weißen Frau) dort mehr geschadet haben als die beiden Weltkriege und alle anderen Narreteien ihrer Politiker zusammen.]

Exkurs. Warum betont Dikigoros hier, daß Theroux zusammen mit anderen gereist ist? Nun, um zu zeigen, daß seine Klagen, seine Kritiker hätten ihn meist überhaupt nicht gelesen, berechtigt sind. Dikigoros hat Euch unter den Leseempfehlungen von Als es noch kein Internet gab einen Artikel aus der Zeit verlinkt, deren Verfasser behauptet, Theroux hätten seine vielen Reisen "muffig" gemacht, er nehme alles nur durch den Filter seiner schlechten Laune wahr, und die rühre wiederum daher, daß er "immer allein" reise. Eben das stimmt nicht. Und selbst wenn es stimmen würde... Dikigoros hat im Laufe seines Lebens alle Varianten des Reisens ausprobiert: Alleine, mit Freund oder Freundin, Frau oder Familie, in der organisierten Gruppe oder in wechselnden Grüppchen. Seine Frau findet es natürlich am praktischten, in männlicher, sprachkundiger Begleitung ihres Ehemannes zu reisen (andere Frauen finden das oft auch :-), und er selber zieht aus Sicherheitsgründen die letzte Variante vor. Aber am meisten erlebt - und lernt - man doch, wenn man alleine reist, denn das bleibt man ja nie lange: Man ist gezwungen, den Kontakt zu den Einheimischen zu suchen, in ihrer Sprache zu reden, ihre Speisen zu essen und ihre Getränke zu trinken - und das ist gut so. (Die Familie, ohne die man ab einem gewissen Alter vor allem in Asien nicht für voll genommen wird, wie Frau Dikigoros mit Recht bemerkt, kann man auch in Form von Fotos mit sich führen; notfalls mit eigenen oder denen der Geschwister aus jungen Jahren, wegen der Ähnlichkeit :-) Daß in vielen Ländern "besser" kennen lernen zugleich einen "schlechteren" Eindruck bekommen heißt, liegt in der Natur der Sache. Aber es gibt auch positive Gegenbeispiele. Vielleicht hat Theroux im Schnitt weniger gute Erfahrungen gemacht als Dikigoros, vielleicht verdrängt er die schlechten auch weniger gut; aber ihm vorzuwerfen, nur das Negative zu sehen (oder zu beschreiben) geht an der Sache vorbei. Manche Leute scheinen auch gar nichts anderes lesen zu wollen, und sei es nur, um sich über eigene schlechte Erfahrungen hinweg zu trösten. Wie schrieb gleich jener Kritiker: "Theroux' Bücher schenkten mir Trost in schwierigen Momenten und gaben mir das Gefühl, nicht allein zu sein [mit meinen negativen Erlebnissen auf Reisen?]". (Dikigoros ist überzeugt, daß jener Kritiker nicht viel mehr von Theroux gelesen hat als "Mein anderes Leben" und "Die glücklichen Inseln Ozeaniens"; aber auf die kommen wir gleich.) Und dann lernte er ihn auch noch persönlich kennen und war enttäuscht - vermutlich ließ ihn Theroux spüren (wie das so seine Art ist :-), daß er ihn für einen Trottel hielt, und das können Kritiker nun mal am allerwenigsten ab. Exkurs Ende.

Im einem Jahr zwei mehrmonatige Reisen durch Lateinamerika und Südasien - das kann ganz schön schlauchen, Dikigoros weiß das aus eigener Erfahrung nur zu gut, obwohl er damals noch jünger war als Theroux, der nun Mitte 40 war, also auf seine "midlife crisis" zusteuerte. Er veröffentlichte einen Querschnitt seiner Reisebücher unter dem Titel "Sonnenaufgang mit Meeresungeheuern" und verlegte sich fürs nächste aufs Schreiben von Romanen und Theaterstücken (eines trug den Titel "The White Man's Burden", in offenbarer Anlehnung an das gleichnamige Gedicht von Rudyard Kipling) am Schreibtisch. Wenn es das gewesen wäre liebe Leser, dann hätte Dikigoros Theroux vielleicht einen ähnlich kurzen Exkurs gewidmet wie Dominique Lapierre, als einem Romanschreiber, an dem ein großer Reiseschriftsteller verloren ging. Aber zum Glück sollte das nicht Theroux' letztes Wort bleiben.

Es war lange her, daß ein westlicher Privatmann China in einem chinesischen Zug bereist hatte, d.h. nicht in der Spezialklasse für ausländische Valuta-Touristen, Politiker, Journalisten staatlicher Medien oder Geschäftsleute, abgeschirmt von allen Einheimischen, auf Schritt und Tritt verfolgt, pardon umsorgt, von staatlichen "Führern" und Spitzeln, und darüber unzensiert hatte schreiben können. Der letzte war, wenn Dikigoros das richtig sieht, der ansonsten eher unbekannte Herbert Gezork in "So sah ich die Welt" aus dem Jahre 1933. Er schrieb nur knapp fünf Seiten über seine Bahnreise von Peking nach Schanghai (wohlgemerkt in der 2., nicht etwa in der gefürchteten 3. Klasse), dazu noch weitere fünf Seiten über "China, wie es leibt und lebt"; aber wer diese zehn Seiten gelesen hat, wird verstehen, warum sich niemand sonderlich zur Nachahmung bemüßigt fühlte. Die nächsten waren, als das für Privatleute aus dem kapitalistischen Ausland wieder möglich wurde, Dikigoros' Studienfreund Didi und seine Frau - die beide leidlich des Mandarin mächtig waren. Das war Anfang der 80er Jahre; aber sie wagten nicht, darüber zu schreiben, denn sie wollten ja nochmal zurück kehren. 1986 folgte Theroux, der nicht gewillt war, auf solche Überlegungen Rücksicht zu nehmen - er hatte seinen Ruf als Miesmacher eh weg, und niemand konnte ihm nachsagen, daß er es mit "Den eisernen Hahn reiten" (benannt nach dem Zug, der die Strecke nach Ost-Turkestan befährt) einzig und allein darauf abgesehen hätte, Rot-China schlecht zu machen - er beschrieb es einfach, wie er es sah (und hörte und roch). Was dabei heraus kam, war ein selbst für Theroux' Verhältnisse außergewöhnliches Buch, das den Werken aller anderen China-Reisenden seiner Generation haushoch überlegen ist und ihn, selbst wenn er sonst nichts geschrieben hätte, zu einem der großen Reiseschriftsteller unserer Zeit gemacht hätte. Es entstand aber auch unter außergewöhnlich günstigen Umständen, wie sie keinem anderen westlichen Reisenden geboten wurden: "Normalerweise" reist der Privat-Tourist eine Woche nach Hongkong zum Shopping und macht bestenfalls einen Tagesausflug nach Kanton; der Politiker reist eine Woche nach Peking und läßt sich von der roten Nomenklatura blauen Dunst vormachen - vielleicht mit einem Tagesausflug zur "Großen Mauer" -, und der Geschäftsmann reist eine Woche nach Shanghai und hält die schlecht gebauten Investitionsruinen seiner Vorgänger für Büro-Hochhäuser florierender Unternehmen. Alle kehren mit null Ahnung zurück, aber sie glauben, wunders was gesehen und erfahren zu haben und halten sich nun für "China-Experten". Das andere Extrem ist nicht besser: Diplomaten, Austauschstudenten und/oder Journalisten werden, selbst wenn sie Jahre lang im Land sind und ihr Beruf ihnen Zeit zum Reisen läßt, eher noch weniger über China erfahren, da sie besonders sorgfältig abgeschirmt werden von allem, was irgendwie unerfreulich für das Regime wäre. Und der Ausnahme-Tourist, der sich wirklich alleine auf die Reise durch China begibt, erhält dafür im Normalfall ein 3-Wochen-Visum, wenn er Glück hat auch zwei, d.h. insgesamt 6 Wochen. In dieser kurzen Zeit kann man nicht mal einen Überblick bekommen, geschweige denn mehr. Theroux aber bekam ein ganzes Jahr Zeit zum Reisen, und er nahm sich ein weiteres Jahr Zeit, um das Buch nieder zu schreiben. Leider führte das im Ergebnis dazu, daß es flopte; denn kurz nachdem es endlich auf den Markt gekommen war, wurden die Demonstranten auf dem Platz am Tor des Himmlischen Friedens zusammen geschlossen, und die naïve Begeisterung im Westen über die "neue", "reformierte" Volksrepublik China, wich vorübergehend einer tiefen Abscheu; sein deutscher Verleger entwertete das Buch, indem er schon einleitend darauf hinwies, daß Theroux' Eindrücke vor den Ereignissen auf dem Tian-an-men-Platz entstanden waren - womit er indirekt unterstellte, daß sie falsch waren. Zu Unrecht - auch was diesen Punkt anbelangt, zu dem Theroux gar keine eigene Meinung geschrieben, sondern nur die Prognosen diverser Gesprächspartner wiedergegeben hatte - aber die konnten halt auch nicht hell sehen.

Theroux hatte seine China-Reise gründlich vorbereitet: Nicht nur, daß er ein paar Brocken Mandarin gelernt hatte (schätzungsweise so viel, d.h. so wenig wie Dikigoros :-) und einige der bis dahin besten Bücher über China gelesen hatte (u.a. Simon Leys' Chinesische Schatten, John Avedon's Im Exil und Angelo Terzanis Fremder unter Chinesen), er hatte auch die Werke Maos gründlich studiert (angeblich war er in jungen Jahren einer seiner naïven Bewunderer im Westen gewesen - schließlich gehört er der Generation der "68er" an :-) und konnte ein paar der blödesten Sprüche im Original kloppen, um seine chinesischen Gesprächspartner aus der Reserve zu locken, vielleicht auch um sie zu provozieren; und er erreichte mit Geduld und Hartnäckigkeit, daß er auch einige Sperrgebiete in der Mandschurei und im südlichen Yünnan befahren durfte. Durch frühere Erfahrungen gewitzt, hatte sich Theroux einer Reisegruppe angeschlossen, die von London über Paris, Berlin, Warschau und Moskau (die allesamt im Vorübergehen mehr oder weniger ihr Fett abkriegen - es war drei Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer, und der Ostblock stand noch wie ein Monolith :-) mit der Transsib durch die Mongolei nach Peking fuhr, und von dort nach Hongkong, um dann das Flugzeug zurück zu nehmen; er selber seilte sich freilich schon kurz nach der mongolisch-chinesischen Grenze ab, um den acht Himmelsrichtungen zu folgen: im Nordwesten hatte er die Mongolei schon gesehen, im Nordosten kam die Mandschurei hinzu (die er penetrant so nannte, sehr zum Ärger der Han-Chinesen, die sie heute als "Land des Schwarzen Drachen-Flusses" bezeichnen), in Norden Peking, im Osten Shanghai und Tsingtao, im Südosten Kanton und Hongkong, im Süden Szetschuan und Yünnan, im Westen Ostturkestan, und im Südwesten... aber darauf kommen wir gleich zurück. Sein Motto: das chinesische Motto "Jeder Ausländer läßt sich bescheißen" zu widerlegen. Ganz gelungen ist ihm das nicht, aber schon daß er es gemerkt hat, spricht für ihn. Anfangs gab man ihm Aufpasser mit, die er so lange nervte, bis sie ihn in Ruhe ließen; am Ende konnte er stillschweigend allein herum reisen und reden, mit wem er wollte - obwohl das "eigentlich" verboten war. Einige Orte hat er mehrmals besucht, zu unterschiedlichen Jahreszeiten, weil er nicht wollte, daß seine Eindrücke vom Wetter getrübt würden, von wegen: Wo die Sonne scheint, gefällt es mir, wo es regnet nicht - er wollte Charbin bei klirrender Kälte erleben und Shanghai auch im Sommer, wenn es zum Himmel stinkt.

Was gefiel Theroux nun auf dieser Reise, und was nicht? So darf man bei Theroux eigentlich nie fragen, schon gar nicht in China. Wer dort hin fährt, weiß vorher (oder müßte es wissen), daß er - rein "touristisch" gesehen - für sein Geld keinen angemessenen Gegenwert bekommt - und das nicht nur, weil er als Ausländer ganz offiziell für alles 5-10 mal soviel zahlen muß wie ein Einheimischer: Die Menschen (gerade die vermeintlich "modernen") sind dumm und ungebildet, die Verkehrsmittel langsam, unpünktlich und ebenso schmutzig wie die Hotels, das Essen schlecht, die "Sehenswürdigkeiten" nicht echt, da meist in der "Kulturrevolution" zerstört und nur dann wieder aufgebaut (meist mehr schlecht als recht), wenn man glaubte, damit Touristen anlocken zu können - und die störten Theroux am meisten. Nicht unbedingt die westlichen (die auch, aber von denen gab es ja kaum welche - jedenfalls nicht dort, wo er reiste), sondern vielmehr die "Auslands-Chinesen", die z.B. eine Zechtour von Hongkong nach Kanton machten, weil dort das Bier billiger war. (In Tsingtao alias "Qingdao" war Theroux auch und lobte besonders das deutsche Bier - überhaupt scheint es ihm dort am besten gefallen zu haben, obwohl er kein großer Freund der Deutschen ist :-) Und natürlich die "Keksperten", die mit Rot-China Geschäfte machen wollen bzw. sollen. "Von 1.000 Joint-ventures," zitiert er einen, "funktionieren gerade mal zwei, und selbst die schreiben rote Zahlen." Das mag etwas zu apodiktisch klingen, aber es wird durch Indizien aus konkreten Einzelfällen untermauert, z.B. wenn Theroux mit einem Manager aus Hongkong spricht, der über sein schlechtes Gehalt klagt: "Früher haben die westlichen Unternehmen ihre Top-Leute hierher geschickt, mit Top-Gehältern; nun, da sie gemerkt haben, daß es nicht so läuft wie sie dachten, kochen sie auf Sparflamme und schicken sie die zweite Garnitur her oder nehmen unsereines, denen sie nichtmal die Hälfte zahlen..." (Tja, nur die Deutschen sind so blöde und pumpen weiterhin Milliarden und Abermilliarden in das rot-chinesische Faß ohne Boden - die hams ja!) Und die Gründe dafür? "Mein Chef ist nicht zufrieden mit mir," sagt ein belgischer Manager, "aber ich kann nichts dafür: Chinesen schlafen nun mal gerne bei der Arbeit." Und dagegen machen kann man gar nichts, denn in China hat der Chinese immer Recht und der Ausländer - wenn er denn überhaupt "Rechte" hat - immer Unrecht. Und wenn jemand im Unrecht ist, wird rigoros durchgegriffen. Bei Ausländern heißt das: Ausweisung. Bei Chinesen: Kopf ab.

Es ist schon merkwürdig, daß so viele der so wenig gewordenen westlichen Rot-China-Kritiker sich in erster Linie auf das Rechtssystem kaprizieren, und ausgerechnet auf das Strafrecht. (Theroux steht da nicht alleine. Wenn Ihr Euch z.B. mal den Film "Red Corner" ["Rote Ecke" - in Deutschland als "Labyrinth ohne Ausweg" gelaufen - ein schlechter Titel, da am Ende ja doch ein Ausweg gefunden wird] von und mit Richard Gere anschaut, bei aller Sympathie für dessen Engagement pro Tibet und contra Rot-China - geht der nicht ziemlich am Thema vorbei?) Nein, Rot-China ist gewiß kein "Rechtsstaat" - aber was besagt das schon? Ja, auch Dikigoros findet es schlimm, wenn in einem Lande keine Rechtssicherheit herrscht - aber da ist das Zivilrecht doch ungleich wichtiger, jedenfalls für uns, als das Strafrecht: Daß man in Rot-China keine verläßlichen Verträge schließen kann (jedenfalls keine solchen, die man auch als Ausländer vor chinesischen Gerichten einklagen und vollstrecken könnte) ist ärgerlich - und für Dikigoros allemal ein Grund, von Handelsgeschäften mit Rot-China abzuraten. (Aber damit steht Rot-China durchaus nicht alleine in Fernost: In ganz Ost- und Südostasien geht Vetternwirtschaft - zumal wenn es gegen Ausländer geht - und Korruption vor "Gerechtigkeit"; und selbst im ach-so-verwestlichten Japan erntet man als Westler nur verständnisloses Lächeln mit dem Ansinnen, schriftliche Verträge abzuschließen, um sie ggf. vor irgendeinem Gericht geltend zu machen.) Verträge sind einzuhalten, unter Ehrenleuten, versteht sich, sonst verliert man sein Gesicht; aber Vertragsrecht? Nein, so etwas gibt es nicht, und Patente sind dazu da, um verletzt zu werden, basta. Zurück zum Strafrecht. Ja, es ist hart, für den Diebstahl einer Handvoll Reis - die bei uns allenfalls als Mundraub durchgehen würde - gleich die Todesstrafe zu verhängen. Aber was spricht dagegen, einen Mörder hinzurichten - und zwar öffentlich, zur Abschreckung? Nichts, liebe Leser, und seht Ihr: da liegt der Hahn im Eisen, pardon, der Hase im Pfeffer. Rot-China ist ein Land, in dem noch immer jedes Jahr Millionen Menschen verhungern. (Nein, das war vor Einführung des Kommunismus nicht viel anders; aber damals waren die Strafen auch nicht milder.) Jemandem eine Handvoll Reis zu stehlen, kann für den Bestohlenen den Hungertod bedeuten, und das ist so ziemlich die grausamste Todesart überhaupt, erfüllt also das Tatbestandsmerkmal des besonders grausamen Tötens, wie der Mord auch im deutschen Strafgesetzbuch definiert ist. (Wenn Ihr mal in Asien gereist seid, so wie Dikigoros gereist ist, dann wißt Ihr, was er meint. Nein, liebe Gutmenschen, die Ihr dies zuhause am Schreibtisch lest, mit der Bierflasche in der einen und der Tüte mit den Kartoffelchips in der anderen Hand, Ihr könnt die Not nicht lindern, indem Ihr freigiebig den Bettlern spendet - wenn Ihr versuchen würdet, allen Hungernden etwas zu geben, würdet Ihr am Ende selber mit verhungern!) Wer in Rot-China (oder Nord-Korea) eine Handvoll Reis stiehlt, steht einem Mörder gleich, und deshalb gehört er hingerichtet; das ist einer der wenigen Punkte, in denen das kommunistische Regime in Peking Dikigoros' volle Zustimmung hat. Eine andere Frage ist, warum es dort zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch immer nicht gelungen ist, des Hungers Herr zu werden; aber darüber will sich Dikigoros an dieser Stelle kein Urteil anmaßen.

Über etwas anderes schon: Ein China-Buchautor hat mal behauptet, man könne als außenstehender Reisender ohnehin ein Land nie richtig beurteilen, da man ja allenfalls das öffentliche Leben kennen lerne, nicht aber das Privatleben, das sich noch immer im Schoß der Familie und auf der Arbeit abspiele; man dürfe daher negative Auswüchse des ersteren nicht verallgemeinern, sonst zöge man womöglich falsche Schlüsse. Schon möglich - aber das hat ein Westler geschrieben, der in Bezug auf China zweierlei übersieht: Erstens spielt sich in vielen Ländern der "Dritten Welt", vor allem Asiens, auch das so genannte "Privatleben" nicht zuhause hinter verhangenen Fenstern vor dem Fernseher ab, und das "Arbeitsleben" nicht hinter verschlossenen Fabrik- und Büro-Türen, sondern mitten auf der Straße. (Das war übrigens bis vor ein, zwei Generationen auch noch in Südeuropa so, vor allem in Süd-Italien, Griechenland und der Türkei.) China bildet da keine Ausnahme, ebenso wenig wie Indien, die andere "aufstrebende Wirtschaftsmacht" die in der Breite gesehen gar keine ist; man kann also als aufmerksamer Reisender von beidem eine ganze Menge mitbekommen. Zweitens ist es Mao - und mehr noch seinen Nachfolgern, welche die "Ein-Kind-Politik" eingeführt haben - gelungen, die Großfamilien zu zerschlagen; es gibt also gar kein nennenswertes "Familienleben" mehr, wo sich die Chinesen so viel höflicher, rücksichtsvoller und liebenswerter verhalten könnten, als sie dies in der Öffentlichkeit tun; man hört und liest vielmehr das genaue Gegenteil: Das noch vorhandene "Familienleben" soll zunehmend zur Hölle werden, in der geschwisterlose Einzelkinder von den berufstätigen Eltern vernachlässigt und von den Großeltern - falls vorhanden - verhätschelt werden und zu völlig verhaltensgestörten Monstern heran wachsen. Theroux geht auf diese Zerstörung der Familien nicht näher ein; ihm ist nur aufgefallen, daß die Chinesen allesamt Namens-Fetischisten sind. Stimmt - aber was bleibt ihnen anderes übrig? Wenn ein Ehepaar keinen Sohn hat, der den Namen weiter geben kann, dann geht die Jagd nach einem Schwiegersohn los, der bereit ist, "einzuheiraten", d.h. den Namen der Frau (bzw. des Schwiegervaters) anzunehmen. Im Westen, wo die Ehe- und Familien-Namen mehr oder weniger nach gusto gewählt werden, ist das schwer nachvollziehbar; aber bei den Chinesen kam es von je her nicht auf die Weitergabe der Gene an (das kann ja auch eine Tochter), sondern auf die des Namens; denn nur wer den gleichen Namen trug wie die Geister der Ahnen, durfte ihnen die vorgeschriebenen Opfer bringen - und diesen altmodischen Glauben haben die Maoisten trotz aller Anstrengungen denn doch nicht auszurotten vermocht, nicht bei den Chinesen - und erst recht nicht bei ihren Kolonialvölkern.

A propos: Obwohl es damals noch keine Eisenbahn-Verbindung nach Lhasa gab (sie wurde erst 2005 fertig gestellt), ließ Theroux auch das heikle Kapitel "Tibet" nicht aus - Dikigoros hat darüber bereits

an anderer Stelle

ausführlicher geschrieben und sich damit eine Menge Feinde unter den rot-chinesischen Zensoren gemacht, die seine

Webseiten schließlich gesperrt haben; aber er nimmt mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis, daß sich Theroux'

Eindrücke ziemlich genau mit seinen eigenen decken und er auch zum gleichen Ergebnis kommt: Tibet mag rückständig gewesen sein, und die Priesterkaste mag das Volk ausgebeutet haben; aber damit wäre man auf die Dauer auch ohne "brüderliche Hilfe" der Chinesen fertig geworden; auf den "Fortschritt", den die letzteren brachten, hätten die Tibeter gut und gerne verzichten können. Seine Zukunftsprognose war zwiespältig: Vor dem Einfluß der Chinesen war ihm nicht bange - die Tibeter haßten sie so abgrundtief, daß sie sich von denen niemals ihre fremde Kultur würden überstülpen lassen; viel größere Sorge bereitete ihm der Devisen-Tourismus, der drohte, das spirituelle Leben völlig zu kommerzialisieren und die "eingeborene" Kultur damit auszuhöhlen - er hatte das anderswo auf der Welt oft genug erlebt; aber am Ende gab er auch die Schuld daran den Chinesen und unterstellte ihnen, genau das mit der Verbesserung der Verkehrsverbindungen und der Öffnung Tibets für

gut betuchte Besucher aus dem Westen zu beabsichtigen. Aber wenn es wirklich so käme - was auch Dikigoros nicht ausschließen kann -, dann wären die Tibeter doch letzten Ende selber schuld.

(...)

1990 glaubte Theroux wieder einmal, daß die Zeit seiner Reisen sich dem Ende zuneige, und er veröffentlichte erneut ein Sammelsurium seiner früheren Fahrten unter dem schönen Titel "Bis ans Ende der Welt". Dabei lagen einige seiner interessantesten Reisen (und Bücher) noch vor ihm, unter anderem die ans "Ende der Welt". Und das verdanken wir - just seiner "midlife crisis": Zu seinem 50. Geburtstag eröffnete ihm seine Frau, daß sie die Trennung wolle, und seine Ärztin, daß er womöglich Krebs habe (die Angst davor verfolgte Theroux in seinen schlimmsten Alpträumen). Da kam ihm die Einladung zu einer Vortragsreise nach Australien und Neuseeland gerade recht: Er nahm sein Faltboot mit, und nachdem er seine Vorträge auf "Meganesien" (wie er die beiden Inselstaaten, die er als eine Art in den 1950er Jahren stehen gebliebenes Großbritannien empfand, scherzhaft nannte) gehalten hatte, begab er sich auf eine Reiseroute in Boomerang-Form durch den Pazifik: Erst östlich durch Melanesien und Polynesien bis zu den Osterinseln, dann nord-nordwestlich nach Hawaii. All das hatte seit den Zeiten von Margaret Mead als Inbegriff der glücklichen Unschuld, so zu sagen als "Insel der Seligen" gegolten. (Theroux las freilich zur Vorbereitung nicht "Kindheit und Jugend auf Samoa" oder anderen Unsinn von Margaret Mead - jedenfalls schreibt er nichts davon -, sondern "Das Geschlechtsleben der Wilden in Nordwest-Melanesien" von Bronislaw Malinowski; außerdem die Reisebücher von Rudyard Kipling, Alfred Tennyson, Jack London, Joseph Conrad, D. H. Lawrence, Patrick White und vor allem "Following the Equator" von Mark Twain, der ja knapp 100 Jahre zuvor ebenfalls eine Vortragsreise durch Australien gemacht hatte.) Aber ach, das Bild, das Theroux 1992 in seinem voluminösen Reisebericht zeichnete, war ein ganz anderes - der Titel "Die glücklichen Inseln von Ozeanien" war rein sarkastisch gemeint (mit Ausnahme Hawaiis, das er als "Paradies" empfand und bald zu seinem Nebenwohnsitz machen sollte).

Warum waren Theroux' Eindrücke so ganz anders als etwa die von Colin Ross zwei Generationen zuvor in "Haha Whenua"? Beide hatten sich auf Australien, Neuseeland und deren [Ex-]Kolonien konzentriert und "Mikronesien", also die ehemalige deutsche Kolonie und das spätere japanische Mandatsgebiet "Ozeanien", links liegen lassen, obwohl Ross mit Nachdruck darauf bestand, daß die deutsche Kolonisationsarbeit immer und überall vorbildlich gewesen sei, jedenfalls ungleich besser als die der Alliierten. Ob Theroux dort ein besseres Bild gewonnen hätte, ist indes fraglich; denn erstens wirken solche positiven Einflüsse erfahrungsgemäß nicht ewig fort (nach der "Befreiung" durch die Amerikaner war ja auch dort wieder der traditionelle Schlendrian eingerissen :-), und zweitens hat Theroux etwas wenn nicht unbedingt gegen die Deutschen, dann doch zumindest gegen die Japaner. Er haßt sie von ganzem Herzen; er neidet ihnen ihren Erfolg - damals hatten sie noch welchen und schienen drauf und dran, die Weltmärkte ganz zu erobern und die Angelsachsen völlig ins Abseits zu drängen. (Dikigoros erinnert sich noch gut an die Hysterie, die damals in den USA ob der "Nippon Inc." herrschte, bis die Seifenblase platzte und sich das japanische Wirtschaftswunder praktisch über Nacht in nichts auflöste - aber das ist eine andere Geschichte :-) Und als ein Kanak von einer der vielen "ausgebeuteten" Inselchen Theroux fragt, woran das wohl liege, bricht es aus ihm heraus: "Weil Japan ein einrassiger, einsprachiger, versippter Staat voller übereifriger Ehrgeizlinge ist, die einem faschistoiden Glauben an die Überlegenheit der eigenen Rasse anhängen. Sie essen Wale, hängen den Pazifik voller Treibnetze und lassen keine Einwanderer ins Land. Und sparsam sind sie auch, die größten Sparer der Welt, und deshalb haben sie die reichsten Banken. Die ganze Welt steht bei ihnen in der Kreide." Hm... wenn Ihr einen solchen Satz bei Dikigoros lesen würdet, dann müßtet Ihr jetzt fragen, ob das etwa sarkastisch gemeint sein soll (denn wer wollte im Ernst den Japanern auf ihren übervölkerten Inselchen einen Vorwurf daraus machen, daß sie keine Einwanderer ins Land lassen - womöglich noch Asylanten und andere kriminelle Schmarotzer, wie gewisse Staaten in Mitteleuropa?) oder gar als ein heimliches Loblied auf den Faschismus. De facto ist es das wohl - und Theroux stellt zu seinem gelinden Entsetzen fest, daß es der Fiji auch so aufnimmt: Am besten, man wirft alle Chinesen, Japaner und Inder hinaus - was dann übrig bleibt, fragt man besser nicht; und wenn man gefragt wird, antwortet man: "Wir brauchen keine Radios, keine Autos und kein Geld..." Aber Theroux meinte das ganz anders: Für ihn sind Fleiß, Sparsamkeit und Reinrassigkeit tatsächlich faschistoide Eigenschaften und damit schlecht. "Nationalisten sind fast immer die Pest", schreibt er ein paar Seiten weiter. Nun ja, daraus spricht natürlich das Ressentiment eines Amerikaners, der sehr wohl weiß, warum es mit seinem Land bergab geht: Faulheit, Leben auf Pump und Miscegenation; aber zum Glück sind das ja durch und durch demokratische Dinge, also müssen sie gut sein - vor der eigenen Stiddrn hatte Theroux, der so scharfsinnig die Splitter im Auge aller anderen Völker sah, eben auch nur ein Brett.

Zurück zu unserer Eingangsfrage: Warum sah Colin Ross Ozeanien positiv und Paul Theroux negativ? Nun, der Tatbestand war eigentlich bei beiden der gleiche - sie werteten ihn nur unterschiedlich, und das verdient der besonderen Erwähnung. Theroux überläßt nämlich die Wertung sonst meist dem Leser: Er stellt Menschen vor, die er unterwegs kennen lernt, schildert wie sie handeln, zitiert was sie reden und läßt das so wirken. Nicht so in den "Glücklichen Inseln Ozeaniens": Wiewohl sein Stil der gleiche bleibt, zitiert er hier doch auch sich selber, und was er sagt, läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, wie wir gerade gesehen haben. Insoweit fällt dieses Buch weit aus dem Rahmen seiner sonstigen Reiseberichte. (Man kann darüber streiten, wie das zu werten ist: Dikigoros findet, daß es weit heraus ragt; seine Frau meint, Theroux sei wohl schlecht drauf gewesen, weil ihm gerade die Frau davon gelaufen war.) Dagegen ist "Haha Whenua" entgegen dem eigenen Bekunden des Autors gar noch so verschiedenen von seinen anderen Reisebüchern: Es ist frei von "Brettern" geschrieben, d.h. Colin Ross sieht die Verschiedenheit, ja Unterlegenheit der "Wilden" in zivilisatorischer Hinsicht; aber er akzeptiert sie als naturgemäß und kritisiert sie nicht von oben herab - entgegen seinem Namen sitzt Ross nie auf dem hohen Roß, wie Theroux es bisweilen tut -, sieht vielmehr auch ihre Vorzüge und versucht, ihnen gerecht zu werden. Anders als Theroux war Ross eben kein Kind einer Zeit, die glaubt, alle Menschen auf der Welt mit den vermeintlichen "Errungenschaften" der westlichen Zivilisation beglücken zu müssen und sie zu diesem "Glück" notfalls auch zwingen zu dürfen; und diese seine Ablehnung jener - auch damals schon in Ansätzen vorhandenen - "Philanthropie [Menschenfreundlichkeit]" entsprang nicht etwa der cynischen Einstellung, daß man die Primitiven doch im eigenen Saft schmoren lassen sollte, statt ihnen gutes Geld in Form von Entwicklungshilfe hinterher zu werfen, sondern seiner ehrlichen Überzeugung, daß es so für sie am besten sei. Dikigoros' persönliche Meinung? In diesem Punkt hatte Ross Recht, und Theroux hat - wie so viele heute - Unrecht.

Aber von solchen Kleinigkeiten, die man Theroux als Konzession an den Zeitgeist (und die unsichtbare Zensur) wohl nachsehen muß, stimmt das, was er über die pazifischen Inseln schreibt; und das, was nicht stimmt, stammt nicht von ihm, sondern von seinen Gesprächspartnern. Kleines Beispiel gefällig? Ja, Dikigoros will mal wieder sein Steckenpferd reiten, die Filologie. Trifft Theroux doch auf den Salomonen so einen dunkelhäutigen Kanaken, der kein Kanak sein will, weil er weder etwas mit den Australnegern noch mit den Polynesiern zu tun habe (und daraus einen Anspruch auf Unabhängigkeit für sein Heimatinselchen ableitet). "Sondern?" fragt Theroux. "Wir stammen aus Äthiopien, von König Salomon," sagt der Kanak, der lieber japanische Dosen-Makrelen ißt als sich seine Fische selber frisch zu fangen, "wir haben ja auch eine eigene, nicht-austronesische Sprache." Dikigoros muß ein wenig in seinem Gedächtnis kramen; denn seine Doktorprüfung liegt schon viele Jahre zurück, und er erinnert sich nur noch dunkel. Wenn man damals Malaiologie studierte, genügte es nicht, ein wenig Bahasa zu radebrechen und ein paar zeitgenössische Modeschriftsteller wie Mochtar Lubis oder Pramudya Ananta Toer gelesen zu haben, sondern Javanisch war Pflicht, ebenso Sejarah Melayu und Hikayat Hang Tuah und - eine nicht-malaiische Sprache aus der austronesischen Sprachenfamilie. Wie es der Zufall will, suchte sich Dikigoros einen melanesischen Dialekt von den Salomonen aus. Warum vertieft er das hier? Um mit seinem Wissen anzugeben? Kaum, er erinnert sich kaum noch an irgendetwas, nur an das Ergebnis: Es handelt sich sehr wohl um eine austronesische Sprache. Ist das wichtig? Ja, das ist es, das hat Theroux' Kanak ganz richtig gesehen, denn eine eigene Sprache (nicht ein bloßer Dialekt) ist nach richtigem - wenngleich im Westen nicht überall verbreiteten, geschweige denn vorherrschenden - Verständnis die wichtigste Anspruchsgrundlage für einen eigenen Nationalstaat. Aber woran macht man das fest? An ein paar Fremdwörtern mehr oder weniger? Wohl kaum; wesentlich ist vielmehr die Frage, ob diese Wörter in die eigene Sprache inkorporiert werden, unter Anpassung an deren Grammatik, vor allem Morphologie und Syntax. So war z.B. Shakespeares Englisch noch eine germanische Sprache; das änderte sich erst mit der Aufgabe des germanischen Satzbaus zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Und insofern gehören auch die melanesischen Dialekte der Salomonen zur austronesischen Sprachfamilie, wenngleich es bei Sprachen mit so wenig Grammatik relativ schwierig ist, ein solches Urteil zu fällen. Fazit: Der Kanak kann froh sein, daß er keinen moralischen Anspruch auf Unabhängigkeit hat, sonst wäre es mit dem bequemen Leben auf Kosten der ausländischen Entwicklungshilfe für ihn und seines gleichen bald vorbei.

Aber an solchen Dingen würde Theroux das nie festmachen; wozu auch - eigentlich interessieren sie ihn gar nicht.

(...)

Als sein Vater starb, stellte Theroux fest, daß er fast 54 Jahre alt war und noch nie richtig das berühmte Mittelmeer besucht hatte, mal abgesehen von Stippvisiten nach Rom, Athen und Antibes, im Gegensatz zu fast allen seinen Freunden und Bekannten, die schon mal dort waren (zumindest auf Mallorca :-), um zu urlauben. Er selber war noch nie in Spanien gewesen, ebenso wenig in Israel oder Ägypten, Marokko oder Malta, und Jugoslawien gab es schon gar nicht mehr. Es wurde also höchste Zeit. Und wie bereitete sich Theroux auf diese Reise vor? Wieder mit ganz unwissenschaftlicher Literatur, nämlich die am Mittelmeer spielenden Romane von Lew Tolstoj (ja, liebe Leser, ein Teil von "Anna Karenina" spielt in Italien - wußtet Ihr das nicht?), Camus (Albert, nicht Renaud, über den Dikigoros

an anderer Stelle

schreibt - aber nur colorandi causa), Joseph Conrad und Emil Ludwig (den Ihr, wenn überhaupt, wahrscheinlich nur als

Goethe-Biografen

kennt). Was hätte er auch sonst lesen sollen? Das letzte gute Buch zum Thema - Margret Bovaris "Weltgeschehen am Mittelmeer", war vor 60 Jahren erschienen, und das war eher ein Sach- als ein Reisebuch. (Gewiß, es waren seitdem auch ein paar lesenswerte Bücher über einzelne Länder am Mittelmeer erschienen, die meisten über Italien, einige über Spanien und sogar ein paar über Griechenland - aber kein umfassendes über den ganzen Mittelmeerraum, geschweige denn eines, das so liebevoll ins Detail ging, von Gibraltar bis zum Suez-Kanal :-)

Aber auch Theroux suchte ja etwas Anderes als ein Tourist auf Erholungsurlaub:

(...)

Das Buch, das nach dieser Reise entstand und zu Theroux' stärksten überhaupt zählt, trägt den Titel "Die Säulen des Herkules", denn dort, in Gibraltar, begann Theroux seine Reise. Wir finden darin so nette Sätze wie:

(...)

Nun steht Theroux zwar nicht ganz alleine mit seinem negativen Italien-Bild. Aber sind denn die vielen Millionen, die jedes Jahr nach Italien fahren, wirklich so dumm und nur die paar Miesmacher, die es bekritteln, im Recht? Wenn Ihr seinen Zeitgenossen Joachim Fest fragt (der Euch wahrscheinlich nur als Ex-Herausgeber der FAZ und als Verfasser langweiliger Biografien der Verschwörer vom 20. Juli 1944, Adolf Hitlers und Albert Speers bekannt ist, aber nebenbei ein großer Italien-Kenner war), lautet die Antwort ganz klar: "Ja"! "Alle Reisenden kommen mit einem falschen Bild und fahren mit einem falschen Bild wieder fort," schreibt er in "Im Gegenlicht. Eine italienische Reise", und wenn dieses Buch nicht schon sieben Jahre vor Theroux' "Die Säulen des Herkules" erschienen wäre, könnte man meinen, daß Fest einige Sätze direkt dort abgeschrieben hätte. Kleine Kostprobe gefällig? Bitte sehr: "Weiter nach Syrakus. Zu beiden Seiten der ausgebauten Straße häßliche Häuserfronten, dann weite, ausgedorrte Landschaften, gehäufter Unrat. Irgenwo ein Wegweiser, der schief im Boden steht: Siracusa, Agrigento, Selinunte. Noch hat man Mühe, das Pathos dieser Namen mit dem äußeren Eindruck zusammen zu reimen. Nur der Gedanke macht die Insel zum Platz großer Erinnerungen." Folgen Ausführungen darüber, daß ja auch schon der alte Goethe (also Caspar, nicht der junge Hätschelhannes, den Ihr als "Johann Wolfgang" zu kennen glaubt - der war erstens zu doof, und zweitens hatte er nur Augen für seine Nutten :-), der alte Winckelmann und viele andere festgestellt hätten, daß Italien mehr Schein als Sein ist und nur von seinem unverdient guten Ruf lebe; insbesondere "die Deutschen hätten sich aus Italien stets eine Phantasielandschaft zurecht gemacht". (Aber das wissen Dikigoros' treue Leser ja längst aus einem anderen Kapitel seiner "Reisen durch die Vergangenheit"; er braucht das also hier nicht zu vertiefen.) Alles wahr - aber wie unterschiedlich doch die Reaktionen sein können: Als Theroux' Buch auf den Markt kam, wurde er wieder allgemein verrissen als "Miesepeter", pardon "Miesepaul", der Italien herunter machte. Als dagegen Fest sein Buch nach 16 Jahren unverändert (nur um ein dünnes Vorwort erweitert) noch einmal neu auflegen ließ, lautete z.B. die Kritik im "Titel-Forum" wörtlich: "Würde Fest seine Reise noch einmal wiederholen [...], dann würden seine Aufzeichnungen wohl noch verzweifelter und düsterer ausfallen." Gleichwohl wird das Buch empfohlen; es nehme dem Leser nicht "die Lust am Reisen" nach Italien. Merkwürdig, wie da mit zweierlei Maß gemessen wird, findet Ihr nicht? Aber vielleicht hat der Herr Macke ja auch nur eine selbige...

Und noch ein netter Satz steht in den "Säulen des Herkules", der eigentlich gar nichts zum Thema tut - oder doch? Großbritannien werde Gibraltar wohl bald im Stich lassen, mutmaßte Theroux, da es heutzutage kaum noch strategischen Wert hat, sondern nur Geld kostet, das im Staatssäckel fehlt - wie Hong Kong. Und dann verfaßte er 1997 am Schreibtisch einen "Roman", genauer gesagt eine düstere Zukunftsprognose für das letztere, aus der wir getrost schließen dürfen, daß Theroux - anders als Didi - keinen Wert darauf legt, noch einmal nach Rotchina zurück zu kehren. Wieder stellte er - dem Lesepublikum zum Gefallen - den Namen eines Amüsierviertels in die Titelzeile: "Kowloon Tong". Aber natürlich treibt sich "Bunt", die Hauptgestalt, nicht nur dort herum. Vielmehr ist er ein kleiner - in Deutschland würde man sagen "mittelständischer" - Unternehmer, durch und durch britisch, und anfangs von einer seltenen Naïivität gegenüber der Realität. So naïv, daß er das Übernahmeangebot eines Rotchinesen rundheraus ablehnt (obwohl ihm der einen angemessenen Preis geboten hatte). Erst allmählich erkennt "Bunt", daß die "Übernahme" Hong Kongs durch Rotchina in Wahrheit eine "Wegnahme" ist. (Das Wortspiel "take-over" und "take-away" läßt sich nicht so recht ins Deutsche übersetzen, da letzteres auch das Essen zum Mitnehmen in den kleinen chinesischen Imbißbuden bezeichnete, die Bunt und seine Mutter so gar nicht mögen.) Und - hat Theroux Recht behalten mit seinen Unkenrufen? Na klar hat er - auch wenn Euch, liebe deutsche Leser, die Medien aus politischer Rücksichtnahme auf und Feigheit vor Rotchina etwas anderes vorzumachen versuchen: Der so genannte "Kapitalismus" in Rotchina besteht nur darin, daß auf Kosten dummer ausländischer Investoren ein paar Büropaläste und andere Investitions-Ruinen in Shanghai und anderen "Vorzeigestädten" hoch gezogen werden und daß sich ein paar Sprößlinge der roten Parteibonzen mit ehemaligen Staatsbetrieben "selbständig" machen dürfen. Der Durchschnitts-Chinese darf das nicht; und auf dem Land [ver-]hungern die Menschen immer noch zu Millionen; alles andere ist Lüge.

Nachdem Theroux mit dieser Lüge aufgeräumt hatte, befreite er auch sich selber von einer Lüge: der von seiner anhaltenden Freundschaft mit Naipaul. Mit "Sir Vidia's Schatten" zerschnitt er 1998 das Band zwischen sich und seinem einstigen Freund und Weggefährten, von dem er sich inzwischen nicht nur schriftstellerisch emanzipiert, sondern auch persönlich entfernt hatte: Theroux schrieb ebenso kritisch und sarkastisch, aber viel sachlicher und mit weniger Bitternis, kurzum besser als sein Lehrmeister, den er nun nicht mehr brauchte. Dennoch erfolgte der Bruch wohl weniger aus sachlichen denn aus persönlichen Gründen (es ging um Frauen); so stellten es jedenfalls die Medien dar, welche das Feuer dieser "Abrechnung" noch kräftig schürten. Dikigoros war indes von Anfang an überzeugt, daß diese Kritik im Endeffekt nichts anderes sein würde als die sprichwörtliche "Reklame, die zur Hintertür herein kommt", und so geschah es denn ja auch - aber das ist eine andere Geschichte.

Exkurs. Das schrieb Dikigoros lange bevor Naipaul endlich den Nobel-Preis für Literatur bekam, und er glaubt auch nicht, daß diese Art von Reklame dafür ausschlaggebend war. Es bedurfte vielmehr erst des furchtbaren Kamikaze-Anschlags muslimischer Terroristen auf das New Yorker World Trade Center am 9. September 2001, damit der Jahrzehnte lange Mahner vor dem verfluchten Islām[ismus] endlich Gehör fand. (Er hätte sicher gerne darauf verzichtet, Recht behalten zu haben.) Natürlich konnte man ihm den Nobel-Preis offiziell nicht mit dieser Begründung verleihen sondern suchte einen anderen, fadenscheinigen Vorwand; aber seine treuen Leser wissen Bescheid - und das ist auch gut so. Exkurs Ende.

![[Cecil Rhodes - Karikatur]](rhodescoloss1892.jpg)

Wie war das mit dem Zurückkehren? Nachdem Theroux aus Naipaul Schatten getreten war, kehrte er im Jahre 2003 an den Ort ihrer ersten Bekanntschaft zurück - nach Afrika. (Schließlich war Naipauls "A Bend in the River" nach Mobutos Sturz geradezu ein Kultbuch geworden - plötzlich hatte er Recht gehabt mit seiner Kritik, und alle hatten es schon immer gewußt.) Aber natürlich nicht nur nach Uganda, wo sie einst als Entwicklungshelfer gearbeitet hatten, sondern wenn schon, denn schon. Wie war das damals, als noch Cecil Rhodes dort für das britische Empire gewirkt hatte? "Von Kairo bis Kapstadt" lautete die Parole - aber die setzte Theroux nur in den Untertitel. "Safari dunkler Stern" nannte er das Buch - nach einem Zug, der so heißt; und um heutzutage noch eine solche Reise zu unternehmen, braucht man entweder sehr viel Mut, oder aber man muß mit seinem Leben abgeschlossen haben. Hatte Theroux das mit nunmehr fast 62 Jahren? (Schon mit 50 hatte er geschrieben: "Eine Reise endet entweder mit dem Tod oder mit einer Verwandlung.") Immerhin lag seine letzte längere Reise an die Gestade des Mittelmeers nun schon fast ein Jahrzehnt zurück, und er hatte bereits 1989 und 1996 zwei autobiografische Romane ("Meine heimliche Geschichte" und "Mein anderes Leben" veröffentlicht... Aber Theroux kehrte heil heim - und nun dürfte er die Nase tatsächlich endgültig voll haben. Im Ernst, liebe Leser - macht das heute noch Spaß? Gewiß, wer nach dem Motto reist, daß Reisen keine Ferien sind, darf das nicht so eng sehen... aber als Stoff für sein nächstes Buch suchte sich Theroux wieder einen Roman aus: "Der Fremde im Goldpalast"; und Dikigoros ist sich ziemlich sicher, daß Theroux dabei an Tolstojs "Anna Karenina" gedacht hat.

So offene (und in der heutigen Zeit des "gutmenschlichen" Gesinnungs-Terrors durchaus mutige) Bücher wie die von Theroux verfaßten sind natürlich mancherorts, vor allem in der Medien-Landschaft Mitteleuropas, nicht eben wohl gelitten; einige sind bis heute nicht ins Deutsche übersetzt - man bringt sie sich wohl am besten von einer USA-Reise mit. Dort sind Theroux' Bücher inzwischen, wie in ganz Amerika, Kult. (Woran man das merkt, liebe Leser? Ja glaubt Ihr denn, Dikigoros hätte Euch die vielen Cover seiner Bücher hier einfach so reingesetzt, damit die Seite bunter wird, langsamer lädt und mehr Speicher frißt? Wenn ein Autor unbekannt ist, versucht man einen möglichst plakativen Titel zu finden - der bisweilen kaum etwas mit dem Inhalt zu tun hat - und läßt den Verfasser vergleichsweise klein gedruckt. Wenn dessen Name und der Titel des Buches in etwa gleich groß sind, ist das ein Zeichen von guter Ausgewogenheit. Wenn man auf dem Cover von weitem fast nur noch seinen Namen erkennen kann, dann ist das ein schlechtes Zeichen: Es bedeutet, daß der Betreffende - z.B. nachdem man ihm den Nobelpreis verliehen hat - schreiben kann, was er will, und sei es der größte Schrott -, sein Name allein bürgt dafür, daß es gekauft wird :-) Theroux hat die ausgerechnet im Zeitalter des Reisetourismus so sträflich vernachlässigte Kategorie der Reisebeschreibung wieder entdeckt und zu neuem Leben erweckt - ohne ihn und seine kommerziellen Erfolge, die auch den Verantwortlichen bei den Verlagen wieder Augen und Ohren öffneten, hätte es die Bücher der nach ihm geborenen Reiseschriftsteller, wie Bill Bryson oder William Dalrymple, vielleicht nie gegeben.

weiter zu Bill Bryson

zurück zu V. S. Naipaul