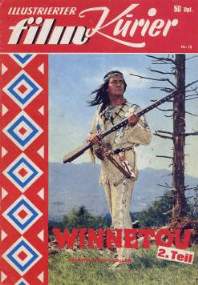

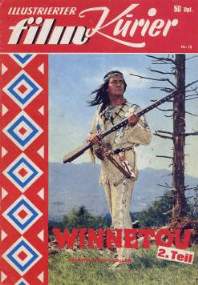

DIE EDLEN WILDEN

UND DER FLUCH DES GOLDES

PIERRE BRICE als "Gentleman Winnetou"

(und LEX BARKER als "Old Shatterhand")

**************************************

Harald Reinl: WINNETOU I - III (1963-65)

Bald darauf wurde Winnetou also verfilmt - jedenfalls kam es klein Niko so vor, denn der Film erschien ja nur ein paar Jahre nachdem er das Buch gelesen hatte, deshalb machte er sich keine Gedanken darüber, warum es wohl so lange gedauert hatte - glatte sieben Jahrzehnte -, bevor ein so populäres (oder sagte man damals noch "volkstümliches"? wahrscheinlich nicht, denn alles was mit "Volkstum" und "völkisch" zu tun hatte, wurde ja nach 1945 aus der deutschen Sprache verbannt und durch lateinische oder griechische Fremdwörter wie "Nation" oder "ethnisch" ersetzt) Werk verfilmt wurde. [Beantworten kann er diese Frage auch heute noch nicht. Es soll schon in den 1920er Jahren zwei Winnetou-Filmprojekte gegeben haben, ebenso in den 1930er und 1940er Jahren - u.a. von Helmut Käutner und Luis Trenker, aber von denen stellt Dikigoros ja schon jeweils zwei andere Filme vor -, in denen angeblich Hans Albers den "Old Shatterhand" spielen sollte; aber das hätte wohl schlecht zu dessen Seebären-Image gepaßt. Seien wir froh drum; ein solcher Film wäre 1945 womöglich als "nazistisch" verboten worden und hätte einer Neuverfilmung im Wege gestanden - wer würde sich dann heute noch an Winnetou erinnern?] Ebenso wenig wunderte es ihn (wahrscheinlich war es ihm gar nicht bewußt), daß das deutsche Werk eines deutschen Dichters von einem österreichischen Regisseur (Harald Reinl) in der Sozialistischen Volks-, pardon Bundesrepublik Jugoslawien (genauer gesagt im heutigen Kroatien, noch genauer in Dalmatien) gedreht wurde, dazu noch ohne einen einzigen deutschen Schauspieler (Mario Adorf ist Schweizer - aber das sollte Dikigoros erst viele Jahre später von seiner kino-verrückten Frau erfahren). Lediglich das Geld (vier Millionen DM pro Teil - damals eine ungeheuer hohe Summe, nach heutigen Maßstäben "Peanuts" :-) kam aus der kapitalistischen Volks-, pardon Bundesrepublik Deutschland. [Für ausländische Leser, die Dikigoros so oft danach gefragt haben: das war früher West Germany.] Die Hauptrollen - Winnetou und sein Blutsbruder "Old Shatterhand" - wurden besetzt mit dem französischen Baron Pierre de Bris (das Endungs-"s" wird ausnahmsweise mit gesprochen, und damit das auch der dümmste Franzose richtig machte und ihn nicht etwa so aussprach wie den "Brie"-Käse, schrieb er seinen Namen in "Brice" um), einem immer braun gebrannten Sonnyboy aus der Bretagne (nein, liebe Leser, er war Franzose, kein Bretone, auch wenn er dort geboren sein mag - aber das ist eine andere Geschichte), und einem amerikanischen Militaristen, Major a.D. Lex Barker [Alexander Kläffer], der zugleich Deutschenhasser und Antisemit war - eine damals recht seltene Mischung. (Er war im Krieg zweimal schwer verwundet worden, einmal davon am Schädel, und seitdem nicht mehr ganz richtig im Kopf; aber die Combinaison, pardon Kombination "blond und blöd" verkaufte sich schon damals gut; und die Narbe, hinter der sich das silberne Brett vor, pardon die Silberplatte in seinem Kopf verbarg, wurde geschickt überschminkt oder überfrisiert.)

Gewiß eine sehr originelle Mischung; aber Niko wußte das gar nicht zu schätzen; er war vielmehr schwer enttäuscht, daß der Inhalt des Films mit der "Wirklichkeit" - die für ihn der Inhalt des Buches war - nur wenig gemeinsam hatte: Wo blieben die richtigen Wildwest-Abenteuer, die Bisonjagd, das Einfangen des Mustangs, die beiden Messer-Zweikämpfe mit dem Grizzly-Bären und dem Kiowa Metan-akva? Die Schießereien zwischen guten und bösen Weißen hätten doch genauso gut in den Straßen von New York oder sonst irgendwo im Osten statt finden können, ebenso die Verfolgungsfahrt im Kanu zwischen Old Paddelhand, pardon Old Shatterhand mit Intschu-tschuna (Winnetous Vater) - was war daran besonders "western-like"? Außerdem stimmte auch diese Episode nicht mit der Vorlage überein: Im Buch mußten die Beteiligten schwimmen - Old Shatterhand sogar tauchen - und eine Zeder erreichen, nicht zu einem Totempfahl paddeln - sollte das etwa eine Parabel auf das Kirchenasyl sein? Und am Marterpfahl spielte sich - anders als im Buch - gleich gar nichts ab; da standen sie nur ein bißchen dumm herum, ohne gemartert zu werden. Also überlebte auch Rattler (der erste weiße Bösewicht, der Winnetous Lehrer Klekih-petra umbrachte); und dieser Kunstgriff erlaubte es Reinl, seine Person zusammen zu ziehen mit Santer (dem zweiten weißen Bösewicht, der Winnetous Schwester Nscho-tschi umbrachte) und so einen weiteren Schauspieler einzusparen - ein Mario Adorf war seinen Geldgebern wahrscheinlich teuer genug, zumal noch die völlig überflüssige Fantasie-Figur des trotteligen britischen Bild-Reporters (Chris "Pumpernickel" Howland) hinzu kam, der - ähnlich wie Josef Meinrad in "Sissi" - für die Lach-Effecte, pardon -Effekte sorgen sollte. Erst viele Jahre später sollte Dikigoros begreifen, daß dies alles nur Einzelheiten waren, auf die es nicht in erster Linie ankam (auch wenn sie sich kleinen Jungen halt am ehesten einprägen), und daß der Inhalt des Buches mit der historischen Wahrheit fast ebenso wenig zu tun hatte wie der Film, und auf die will er im folgenden kurz eingehen. Wer sich nicht für die Geschichte der Indianer interessiert, möge die nächsten beiden Absätze überspringen; sie tragen nichts zum Verständnis der "Winnetou"-Filme bei.

Weiß der Geier (dem May in einem anderen seiner Werke ein Denkmal setzte, das auch verfilmt wurde, freilich nicht von Harald Reinl und ohne Lex Barker, dafür mit Götz George), welcher Teufel den guten Charly (den May übrigens auf gut Deutsch "Scharlih" schrieb) ritt, als er sich für den Prototyp eines den Weißen freundlich gesonnenen Indianer-Volkes ausgerechnet die Apatschen (diese deutsche Schreibweise, die May verwendete, trifft die Aussprache ebenso gut wie die mexicanische, pardon mexikanische "Apaches", welche die Amerikaner übernahmen) aussuchte. Heute herrscht allgemeine Einigkeit, daß er sie schlicht verwechselte; er stellt Winnetou nämlich eindeutig als Sioux dar. Zu jenem Volk schreibt Dikigoros an anderer Stelle mehr; hier nun also zu den Apatschen: Sie stammen von einem Nomadenvolk ab, das die Sprachforscher "Athapasken" nennen, nach ihrer gemeinsamen Sprache. Nachdem sie in Amerika eingewandert waren, wurde ein Teil von ihnen seßhaft - den nannten die Spanier "Navajos [Messer]" -, die anderen (man schätzt ihre Zahl für Ende des 17. Jahrhunderts auf nicht mehr als 5.000) zogen weiter im Lande umher und lebten von Diebstahl und Raub, Mord und Totschlag unter anderen Indianern und Mexikanern. Bis zur Annexion Californiens, pardon Kaliforniens, Nevadas, Colorados, Arizonas und Neu Mexikos Mitte des 19. Jahrhunderts lebten die Apatschen in einem Gebiet, das zu Mexiko gehörte, deshalb sind sie auch meist unter ihrem spanischen Namen bekannt; sie selber nannten sich ganz anders, nämlich "[I]N'de" (was einfach "Volk" bedeutet). Das spanische "Apache" geht auf eine Verballhornung einer Bezeichnung zurück, mit der sie ihre Nachbarvölker, die Zuñi und Uteh, belegt hatten, die soviel wie "Feinde" bedeutet. So wie die Deutschen einst in Stämme zerfielen (und heute wieder zerfallen) - die Sachsen, die Franken, die Schwaben, die Bayern, die Preußen und noch ein paar andere -, so auch die Apatschen: von den "Coyoteros" im Westen über die Chiricahua (das ist Nahuatl, daher kein Endungs-s!), die Faraon, die Tinde ("Jicarillas") und die Lipanes bis zu den Gataka im Osten (die auch "Kiowa-Apaches" genannt werden, da sie sich mit den Kiowa vermischt haben sollen). Der gute Winnetou soll den Faraon angehört haben, die von den Mexikanern - und danach auch von allen anderen, einschließlich deutscher Schriftsteller - "Mescaleros" genannt wurden und werden, nach einem Agavenschnaps, den sie "Mezcal" nennen und der den Deutschen besser unter der Herkunftsbezeichnung "Tequila" bekannt ist. Das läßt tief blicken und widerlegt die immer wieder kolportierte Behauptung, erst die bösen Weißen hätten den armen Indianern das "Feuerwasser" gebracht und sie damit zugrunde gerichtet.

[Exkurs. Ein altes Sprichwort lautet: "Der Mensch ist, was er ißt." - "... und was er trinkt" pflegt Dikigoros diesen Satz zu ergänzen; aber er steht damit ziemlich allein auf weiter Flur. Ist Euch mal aufgefallen, liebe Leser, wie viele - meist als Schimpfwörter gebrauchte - Bezeichnungen für Völker geprägt worden sind, die auf ihre Eßgewohnheiten anspielen? Die Deutschen heißen bei den Angelsachsen "Krauts [Sauerkrautfresser]", die Franzosen "Frog eaters [Froschfresser]", die Engländer bei den Amerikanern "Limeys [Zitronenfresser]", die Mexikaner "bean eaters [Bohnenfresser]", die Christen bei den Arabern "Schweinefleischfresser", die Italiener bei den Deutschen "Spaghettifresser", die Türken "Knoblauchfresser" (auch bei denen, die selber mittags Spaghetti mit Knoblauchsauce essen :-) und kürzlich hat Dikigoros sogar irgendwo "Rindfleischfresser" für Argentinier gelesen. Von den Algonkin stammt der Ausdruck "Eskimo [Fischfresser]" für die Innuit, von den dänischen Wikingern der Ausdruck "Skrælinger [Kartoffelschalenfresser]" für die Eingeborenen Grönlands; und über die Bezeichnung "Menschenfresser" schreibt Dikigoros an anderer Stelle mehr. Aber ihm ist kein anderer Fall bekannt, in dem ein Volk nach seinen Trink-, besser gesagt nach seinen Sauf-Gewohnheiten benannt worden wäre, weder die Russen nach dem Wodka noch die Schotten nach dem Whisky noch die Griechen nach dem Ouzo noch die Franzosen, Italiener oder Spanier nach dem Wein noch die Iren, Belgier oder Deutschen nach dem Bier. Die Mescaleros müssen also gesoffen haben wie die Löcher, auch wenn das gewisse Gutmenschen nicht wahr haben wollen, die allen Ernstes (?) behaupten, sie seien so genannt worden, weil sie die Agaven auch gerne gebraten aßen, aus ihren Stacheln Nadeln und aus den Fasern ihrer Blätter sonstwas machten - aber dann hätte man sie doch schwerlich nach dem Mezcal genannt, sondern "Agaveros". Womit Dikigoros nicht behaupten will, daß solche Bezeichnungen immer der Logik folgen - manche entspringen auch schlichter Unkenntnis. Habt Ihr schon mal den Ausdruck "Kümmel-Türke" gehört? Dabei essen die Türken nicht mehr, sondern eher weniger Kümmel als die Mitteleuropäer, insbesondere die Tschechen, deren "böhmische" Küche eigentlich nur daraus besteht, daß sie fast jedes Gericht mit [über]reichlich Kümmel versauen. Was Ihr dagegen in jeder türkischen Bäckerei und Pizzeria als erstes wahrnehmt, ist der intensive Geruch von Çörek otu, was zwar ins Deutsche mit "Schwarz-Kümmel" übersetzt wird, ansonsten aber weder biologisch noch geschmacklich etwas mit Kümmel - einem Anis-Gewächs - zu tun hat, ebenso wenig wie Jīrā ["Kreuz-Kümmel"], den Ihr als erstes in jedem indischen Restaurant riecht, und den unsere Botaniker pseudo-wissenschaftlich "Cumin" nennen - was dazu geführt hat, daß irgendein Depp das mal mit "Curcuma" verwechselt hat, dem armen Verwandten des Ingwer; seitdem besteht buchstäblich jede "Curry"-Gewürzmischung außerhalb Indiens überwiegend aus Gelbwurz. Keine indische Hausfrau würde sich damit abgeben - sie würde ihren Karhi (so schreibt sich das richtig) hauptsächlich auf der Basis von Jīrā (den die Limeys "Jeera" schreiben) mischen - wenn sie nicht gerade von Haus aus Millionärin wäre und sich Safran leisten könnte. (Aber dann hätte sie wahrscheinlich einen Koch und bräuchte sich nicht selber ums Essen zu kümmern :-) Exkurs Ende.]

![[Cochise]](cochise.jpg)

![[Geronimo]](geronimo.jpg)

![[Sioux]](siouxhaeuptling.jpg)

![[Pierre Brice]](pierrebrice.jpg)

Wer war "Winnetou"? Zur Auswahl: zwei Apatschen (Cochise, Geronimo), ein Sioux und ein Franzose (Pierre Brice)

Die Apatschen waren eigentlich gar nicht typisch für "die" Indianer Nordamerikas, denn ihre Gesellschafts-Struktur war matrilinear aufgebaut, d.h. der Mann zog nach der Heirat zu den Eltern seiner Frau. So war z.B. der berüchtigte Cochise nicht der Sohn, sondern der Schwiegersohn seines Vorgängers Mangas Coloradas, ebenso sein Nachfolger Goyathlay alias "Geronimo", der gebürtiger Bedonkohe war und bei den Chiricahua nur eingeheiratet hatte; Mangas Coloradas selber war ein gebürtiger Mimbreño gewesen, der überhaupt nicht zu den Chiricahua paßte, denn er überragte sie allesamt um Hauptes Länge. (Die Apatschen sind - im Gegensatz etwa zu den Sioux - ein eher kleiner und häßlicher Menschenschlag.) Leider wissen wir nicht, welche Frauen oder Schwiegermütter hinter den "Heldentaten" ihrer großen Führer standen; aber schon Shakespeare glaubte zu wissen, daß hinter jeder guten oder schlechten Tat eines Mannes eine Frau steht. Darf Dikigoros, allen ethno-linken Schwafeleien zum Trotz, gleich mit der offenen und ungehobelten Tür seiner Meinung ins Haus fallen? Er hält die historischen Apatschen insgesamt für mordlüsterne Banditen, die von allen Indianer-Völkern am wenigsten unser Mitgefühl verdienen. (Vielleicht haben die Franzosen diesen Namen nicht umsonst auf ihre halbstarken Hooligans und deren Straßenbanden übertragen?) Von ihren berüchtigten Häuptlingen und Räuberhauptmännern taugt keiner als Vorbild für den guten Winnetou, insbesondere nicht Geronimo oder gar Cochise, auch wenn uns einige Schöngeister das neuerdings weis machen wollen, mit Cochises weißem "Blutsbruder" Tom Jeffords als "Vorbild für Old Shatterhand". Aber das paßt vorne und hinten nicht. Richtig ist, daß man den Apatschen auf Fürsprache von Jeffords als einzigem Indianer-Volk ein Reservat in ihrer alten Heimat anbot, bei den Drachen-Bergen, d.h. man deportierte sie nicht, wie so viele andere, friedlichere Völker, in irgend einen entlegenen (und meist toten) Winkel der USA; aber finsteren Elementen wie den Vorgenannten gelang es immer wieder, sie zu Verbrechen anzustiften. Dennoch kam man Geronimo so weit entgegen wie sonst keinem Indianer-Führer, als er 1886 endlich kapitulierte. Gewiß, später wurden die Apatschen nach Florida umgesiedelt - aber das war ja nun nicht gerade eine Bestrafung, wenn man aus der Wüste Neu-Mexikos kam. (Noch später gingen sie - auf eigenen Wunsch - nach Oklahoma, in das Reservat der Kiowa.) Während die meisten seiner Kollegen im Kampf getötet oder in Gefangenschaft ermordet, pardon auf der Flucht erschossen wurden, lebte Geronimo noch 23 Jahre in gediegener Faulheit vor sich hin, wurde wohlhabend durch den Verkauf von Autogrammen und seiner Memoiren - die er einen Ghostwriter schreiben ließ - und sogar zur Amtseinführung von Präsident Theo Roosevelt nach Washington eingeladen. Er starb, als er im Suff vom Pferd fiel, also eines natürlichen Todes - ausgerechnet der! - und erhielt ein ehrenvolles christliches Begräbnis (er war kurz vor seinem Tode Christ geworden - die einzige Parallele zur Romanfigur Winnetou) auf dem Soldaten-Friedhof von Ft. Sill. Heute leben etwa sechsmal so viele Apatschen in den USA wie zu ihren besten Zeiten bevor die Weißen kamen.

Längerer Exkurs. Ein Leser, der sich selber als "Indianerfreund" bezeichnet, hat Dikigoros gemailt mit der Frage, warum er sich hier derart negativ über die Apatschen äußert. Hm... So genannte "Indianderfreunde" haben meist wenig Ahnung von "den" Indianern und ihrer Geschichte - diejenigen, die sie etwas besser kennen lernen, bleiben nämlich in der Regel nicht allzu lange ihre Freunde. Und selbst wenn, dann bestimmt nicht die Freunde der Apatschen, denn die waren letztlich schuld am traurigen Schicksal "der" Indianer Nordamerikas. Gewiß nicht vorsätzlich, aber sie brachten einen Stein ins Rollen, der am Ende zu einer Lawine anwuchs und die meisten Indianer unter sich begrub. Es gibt Klugscheißerach-so-kluge Leute, die behaupten, daß das alles unweigerlich so kommen mußte, da sowohl die "Weißen" als auch die "Rothäute" unverbesserliche Rassisten waren, die letzteren überdies primitive Wilde, die ersteren überdies böse Imperialisten etc. Aber das ist Unfug. In der Geschichte gibt es nichts, das "unweigerlich" kommen müßte. Auch primitive Wilde haben ein Lebensrecht. (Um weiteren Anfragen in dieser Richtung vorzubeugen: Nein, Muslime sind keine "primitive Wilde", sie sind auch kein Volk; der Islam ist vielmehr eine Krankheit, wie ein Gehirntumor, der beseitigt werden muß; und wer bei dieser Operation stirbt, hat Pech gehabt - Kismet.) Selbst die schlimmsten "Rassisten" gehen nicht so weit, jeden, den sie für "rassisch minderwertig" halten, gleich ausrotten zu wollen, und die "Imperialisten" schon gar nicht - die wollen ja möglichst viele lebende Untertanen hinzu gewinnen. Tatsächlich hatten sich "Weiße" und "Rothäute" im Laufe der Zeit einigermaßen zusammen gerauft - im wahrsten Sinne des Wortes: Man schlug sich und vertrug sich, man führte Kriege und schloß Frieden, nicht mehr und nicht weniger als die Indianer untereinander oder die Europäer untereinander auch. Und selbst wenn die Apatschen ein mieses kleines Völkchen waren - was konnten sie schon groß anrichten, das einen solchen Haß hervor rief, daß am Ende der gegenseitige Vernichtungswille stand? Tja, das kam so: Irgendwann im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts klauten ein paar Apatschen den Spaniern ein paar Pferde, lernten reiten und stellten fest, daß man zu Pferd viel besser kämpfen konnte als zu Fuß - das war, als ob man einem schlecht erzogenen Kind einen Kampfpanzer gäbe. Nicht, daß sie damit die Spanier anzugreifen gewagt hätten, denn sie waren nicht nur bösartig, sondern auch feige und hinterhältig, pardon, vorsichtig und listig. Also überfielen sie lieber andere Indianerstämme und raubten sie aus. Einer dieser Stämme waren die Bewohner des Pueblo San Juan - Verwandte der Kiowa -; und anno 1680 traf es sich, daß sie die just in dem Augenblick ausraubten, als sie eine schlimme Mißernte hinter sich hatten - und das konnte für ein seßhaftes Volk von Ackerbauern tödlich sein, denn wenn die Vorräte und sogar die eiserne Reserve an neuem Saatgut verloren gingen, stand nicht nur die wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel. Nun waren die Beraubten zwar nicht bösartig, aber dumm: Sie ließen sich von einem gewissen Popé (wahrscheinlich ein Mischling, wie fast immer bei solchen Gelegenheiten) aufhetzen, nicht etwa zu einem Rachefeldzug gegen die Apatschen, sondern zu einem Überfall auf die Spanier im reichen Santa Fé, der ältesten und damals größten Stadt im heutigen New Mexico. Ein knappes Drittel der Weißen wurde von ihnen getötet, die übrigen flohen nach El Paso, unter Zurücklassung ihrer gesamten Habe - und das war der springende Punkt. Die Getreidevorräte nahmen die Aufständischen gerne an sich, ebenso das Vieh als willkommene Nahrungsergänzung - mit einer Ausnahme: Wie die Germanen, so mochten auch die Indianer kein Pferdefleisch essen. (Das Pferd war ihnen ja unbekannt gewesen, bis die Spanier es mitbrachten, und wat de Bur niet kennt, dat freet er niet, wie ein altes Sprichwort sagt ;-) Und reiten konnten sie auch (noch) nicht. Also ließen sie die Pferde laufen. Die fanden in der Prärie ideale Lebensbedingungen vor und vermehrten sich wie die Kanickel. Ein paar Jahrzehnte später zogen riesige "Mustang"-Herden durch Nordamerika, und nicht nur die Apatschen, sondern auch andere Indianerstämme kamen auf die Idee, daß es doch viel schöner wäre, sie einzufangen und auf ihrem Rücken ein stolzes Jäger- und Kriegerleben zu führen, als sich mühsam mit Ackerbau herum zu plagen, wie sie es bisher getan hatten. Ganze Indianerstämme, ja -völker, mutierten von relativ harmlosen (Dikigoros schreibt nicht "friedlichen", denn Pazifisten gab es damals noch nicht :-) Menschen zu... ja, nennt sie wie Ihr wollt, liebe Leser; aber ihr Lebensinhalt war von nun an der Kampf, erst untereinander, dann auch - und noch viel lieber - gegen die Weißen, die ja keine Krieger, sondern Ackerbauern waren - das ewige Duell, Kain gegen Abel. Glacé-Handschuhe gab es noch nicht; die Indianer verübten furchtbare Greueltaten an den Weißen, die nicht minder grausame Rache übten, und so schaukelte sich der gegenseitige Haß hoch. Natürlich saßen die Weißen auf die Dauer am längeren Hebel - und wer Dikigoros kennt weiß, daß er das Wort "natürlich" nie leichtfertig gebraucht: Damals waren europäische Frauen noch die gebärfreudigsten der Welt, und je mehr Europäer nach Nordamerika einwanderten, desto hoffnungsloser wurde die Lage der Indianer, die am Ende alle in einen Topf geworfen wurden und darin gemeinsam umkamen - bis auf ein paar traurige Reste, die noch immer in Nordamerika herum lungern. Wohlgemerkt: Damit wurde keine "alte indianische Kultur und Lebenweise" zerstört, wie manche Ignoranten heute daher faseln, die wurde vielmehr von den Indianern selber zerstört, als sie im 18. Jahrhundert beschlossen, das - ihnen freilich unbekannte - Bibelwort auf die Probe zu stellen: "Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen." Die Kultur und Lebenweise der Indianer, die im 19. Jahrhundert von den Weißen zerstört wurde, war jung und kurz und verdient keine Romantisierung. (Dikigoros nimmt die zivilisierten Indianerstämme des Südostens - die Pferde allenfalls zur Feldarbeit verwendeten - ausdrücklich aus; über die schreibt er

an anderer Stelle; aber hier geht es ja um die im "Wilden Westen".) Fazit: Ohne die Apatschen und ihren verhängnisvollen Pferdediebstahl hätten sich Indianer und Spanier in Nordamerika langfristig wahrscheinlich ebenso vermischt wie in Mittel- und Südamerika - wobei Dikigoros die Frage, ob das besser gewesen wäre, wohlweislich dahin stehen läßt. Längerer Exkurs Ende.

Zurück zum Film und zu der für unser Thema viel wichtigeren Frage: Wie war es möglich, daß Pierre Brice das Bild einer Figur prägte, die es eigentlich gar nicht gab? Wollte sich Dikigoros auf dieser "Reise durch die Vergangenheit" nicht auf Fälle beschränken, in denen ein Schauspieler das Bild, das sich das Publikum von einer historischen Persönlichkeit macht, auf sich geprägt hat? Ja, das ist schon ein Grenzfall; aber er unterscheidet sich doch deutlich von Fällen, die auf dieser "Reise durch die Vergangenheit" nichts verloren hätten, nämlich reinen Märchenfiguren, die zu bestimmten historischen Ereignissen als deren Urheber hinzu erfunden wurden. [Das wohl berühmteste Beispielpaar - über das Dikigoros an anderer Stelle mehr schreibt - sind der serbische Nationalheld Miloš Obilić und sein verräterischer Gegenspieler Vuk Branković, die anno 1389 die Schlacht auf dem Amselfeld entschieden haben sollen, aber etwa so historisch sind wie Asterix und Obelix.] Das ist bei Winnetou und Old Shatterhand nicht der Fall, denn ihnen wird keine nachprüfbare historische Tat zugeschrieben; sie könnten so - oder so ähnlich - wie May sie beschrieb durchaus gelebt haben. Pierre Brice hat also durchaus ein historisches Bild geprägt, vielleicht nicht das eines bestimmten "Winnetou", aber doch das Bild von "der" Führer-Figur "des" Mescalero, "des" Apatschen, ja "des" Indianers (die ja allemal historisch waren!). Genauer gesagt hat er es verprägt - um nicht zu sagen verfälscht. Dies ist umso bemerkenswerter, als er der einzige französische Schauspieler ist, dem je eine Prägung im Sinne von "Die [un]schöne Welt der Illusionen" gelungen ist: Zwar gab und gibt es viele Franzosen, die im Filmgeschäft internationalen Ruhm erworben haben, die auch außerhalb Frankreichs jedes Kind (und jeder Erwachsene, der ins Kino geht :-) kennt: Jean Gabin, Lino Ventura, Jean Paul Belmondo oder Alain Delon, um nur die wichtigsten zu nennen (die zufällig alle italienischer Abstammung sind - auch Jean Gabin, der ungefähr so "normannisch" ist wie Pierre Brice "bretonisch"). Aber wer von ihnen ist im Publikums-Bewußtsein an die Stelle einer von ihm gespielten Figur getreten? Keiner! Vielleicht spricht das sogar für sie: Wer derart in einer bestimmten Rolle aufgeht, daß er am Ende nur noch sie verkörpern kann, ist vielleicht kein guter Schauspieler - das behauptete jedenfalls Stewart Granger, der in einigen Filmen den "Old Surehand" spielte und von seinen Intimfeinden Lex Barker und Pierre Brice sagte: "Das sind doch gar keine richtigen Schauspieler!" Mag sein, daß die beiden einfach nur sich selber spielten - aber dieses ungekünstelte Agieren dürfte beim Publikum gerade besonders gut angekommen sein. [Stewart Granger war vielleicht ein besserer Schauspieler, aber er war mit Verlaub ein grottenschlechter "Old Surehand": Man merkte ihm immer an, daß er die Rolle nur "spielte", ohne in ihr aufzugehen - vielleicht will das Publikum aber gerade das letztere sehen. Und sicher spielte bei ihm auch Neid auf die Berufskollegen mit, die ihm die Schau und den Ruhm stahlen. Ums Geld kann es dem Briten dagegen nicht gegangen sein: Seine Gagen in den deutschen Winnetou-Filmen waren durchweg höher als die des Amerikaners und des Franzosen. Aber vielleicht spielte bei ihm noch etwas anderes mit: Lex Barker war wie gesagt Antisemit, und "Stewart Granger" hieß in Wahrheit Jacob ("James") Lablache, und in seiner ersten größeren Rolle - dem "Apollodorus" in "Caesar & Cleopatra" von 1946 - sieht man ihm das auch noch recht deutlich an. Sein Großvater Luigi Weiß hatte, als er Italien verließ und nach Frankreich ging, seinen Namen in "Lablanche" übersetzt (so wie seine Glaubensbrüder, die Vorfahren der oben genannten Schauspieler, "Schönberg" in "Belmondo" und "Deleon" in "Delon" übersetzt hatten). Später, als er an den Hof der Queen Victoria ging - die ebenfalls Antisemitin war - ließ er das "n" weg, und schon war er zum Arier mutiert. Aber Jacob Weiß, pardon, weiß war ja jetzt nur noch sein Haar, Stewart Granger wird seine eigenen Haar- und sonstigen Wurzeln wohl gekannt und daher wenig Grund gesehen haben, gut Freund mit dem Kläffer zu sein.]

dreimal Stewart Granger: als "Apollodorus" (links) und als "Old Surehand", mit und ohne Pierre Brice als "Winnetou"

Dikigoros ist sich nicht sicher, ob diese Aussage zutrifft, zumal wenn er sich den Umkehrschluß ansieht: Gewiß eine historische Figur kann nicht von mehreren Schauspielern gleichzeitig verkörpert werden - aber warum sollte nicht ein besonders guter Schauspieler mehrere Rollen auf sich prägen können, z.B. eine als Kind, eine in mittlerem Alter und eine als Senior? Ob er dabei ein richtiges Bild vermittelt oder nicht, ist völlig unerheblich - das beweist kein anderer Film überzeugender als gerade "Winnetou". Denn ebenso wenig wie "Winneou" als Apatsche taugt, taugt Lex Barker als "Old Shatterhand". Charly May würde sich im Grabe umdrehen, wenn er den sähe - er hatte nämlich eher an einen Typen gedacht wie sich selber: einen kleinen, dunkelhaarigen, pfiffigen Sachsen. Das waren, bevor sie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu Ossis umfunktioniert wurden, Menschen mit hohem technischem Geschick. (Ja, liebe Hessen und Schwaben, die Ihr Euch dessen heute rühmt, Thüringen und Sachsen waren einmal Herz und Hirn der mittelständischen Industrie in Deutschland - damals, als im Wörtchen "Industrie" noch die ursprüngliche lateinische Bedeutung - "Fleiß" - mit schwang!) So ist es nicht verwunderlich, daß Charly als Landvermesser (heute nennt man das auf Neu-Deutsch "Geodät") einer Eisenbahn-Compagnie, pardon -Gesellschaft in den Wilden Westen aufbricht.

"Old Shatterhand": Original (Carl May) und Fälschung (Lex Barker)

Exkurs. Für alle Leser, die immer noch auf der Suche nach dem historischen Vorbild für Old Shatterhand sind, möchte Dikigoros anregen, einmal nicht unter den Lebenden zu suchen ist, sondern unter den Romanfiguren eines anderen Wildwest-Schriftstellers, nämlich James Fenimore Cooper. Auch Daniel Boone, der diesem als Vorlage für seinen "Lederstrumpf" Natty Bumppo in "Der letzte Mohikaner" und anderen Abenteuer-Romanen diente, war von Beruf Landvermesser, und auch er besaß für damalige Verhältnisse - er lebte rund ein Jahrhundert vor Mays Romanhelden - eine "Wunderwaffe", zwar keinen Henry-Stutzen, aber ein so genanntes "Pennsylvania Rifle". Und wie der Sachse May, so hat auch der Amerikaner Cooper den Wilden Westen nie richtig bereist - obwohl er ein großer Reisender war, aber vor allem in Europa -; vielmehr hat er seine Abenteuerbücher am Schreibtisch in Paris, Lyon (wo er eine Zeit lang am U.S.-Konsulat tätig war) Rom, London oder Dresden (!) verfaßt. Es ist merkwürdig, daß seine Wildwest-Romane so viel mehr Erfolg hatten (übrigens noch mehr in Europa - vor allem in Deutschland - als in den USA) als seine Seeabenteuer-Romane - vielleicht waren letztere dem gelernten Marine-Offizier Cooper einfach zu realistisch geraten, um beim Publikum, das halt immer belogen sein will, richtig anzukommen. Aber das ist ja keine amerikanische Spezialität, liebe deutsche Leser: Was ein Goethe oder ein Seume, die zwar mal in Italien waren, aber nie jenseits des großen Teichs, sich über Amerika zusammen fantasierten, wie "Amerika du hast es besser" oder "Wir Wilden sind doch beßre Menschen", wird bis heute fleißig zitiert; dagegen waren die Bücher ihrer Zeitgenossen, die sich die Mühe machten, 'rüber zu fahren und einige z.T. sehr beachtliche Forschungsberichte zu verfassen, wie Max zu Wied, Paul Wilhelm von Württemberg oder Balduin von Möllhausen, bald vergessen - übrigens schon zu Lebzeiten ihrer Autoren, deshalb bezweifelt Dikigoros auch die jüngste These der Literatur-"Wissenschaftler", May habe die Werke des letzteren gelesen und womöglich sogar aus ihnen abgeschrieben. Wie dem auch sei, Dikigoros hatte schon längere Zeit den Verdacht, daß die Macher der "Winnetou"-Filme sich bei der Darstellung ihres "Old Shatterhand" von einem nicht-zeitgenössischen, idealisierten Gemäde des Daniel Boone aus dem Cumberland Gap National Historical Park Museum in Kentucky haben [ver]leiten lassen haben: groß, blond und blauäugig soll er gewesen sein, und selbst die Kleidung - ein khakifarbener Fransen-Anzug aus Wildleder, genauer gesagt aus Hirschleder (er war ja der "Deerslayer") - ist die gleiche wie im Film. Inzwischen hat ihm ein Leser seiner "Reisen durch die Vergangenheit" verraten, daß es zwar nicht direkt so war, aber immerhin indirekt: Bereits 1957 lief in den deutschen Kinos eine von vielen amerikanischen "Lederstrumpf"-Verfilmungen an, nämlich Kurt Neumanns "The Dearslayer", mit Lex Barker in der Hauptrolle - den man tatsächlich nach dem bewußten Gemälde ausgesucht hatte. Dem Film war zwar kein überragender Erfolg beim Publikum beschieden (Lex Barker vermochte den "Wildtöter" ebenso wenig auf sich zu prägen wie zuvor den "Tarzan" oder den "Robin Hood"), aber einer sah ihn: der Produzent Horst Wendlandt, und der engagierte daraufhin Harald Reinl, um einen "Winnetou"-Film zu drehen mit eben diesem Lex Barker in eben diesen Klamotten als "Old Shatterhand".

![[Daniel Boone]](danielboone.jpg)

![[Lederstrumpf]"](lexbarkerlederstrumpf.jpg)

![[Lex Barker als 'Old Shatterhand']](lexbarker1.jpg)

Portrait, pardon Porträt Daniel Boones - Lex Barker als Lederstrumpf 1957 - Lex Barker als Old Shatterhand

1963

Und da Dikigoros gerade bei diesem Exkurs ist: Wie er aus einigen Mails erfahren mußte, gibt es heute junge Deutsche, die noch nie ein Buch von Cooper gelesen haben und nicht einmal mehr wissen, woher unsere Redewendung "der letzte Mohikaner" kommt - wenn sie die denn überhaupt noch kennen. Das ist schade, und wenn Dikigoros oben schon den Mescalero-Apatschen die May'sche Maske vom Gesicht gerissen hat, dann will er das der Ausgewogenheit wegen auch mit den Cooper'schen Mohikanern tun. Er hatte einleitend geschrieben, daß die weißen US-Amerikaner keine Parole à la "Remember the Alamo" gegen die "Rothäute" brauchten, weil sie die auch so schon hinreichend haßten, um Krieg gegen sie führen zu wollen. Das ist vielleicht nicht ganz richtig; denn es gibt einen Vorläufer dieser Art Propaganda im 18. Jahrhundert, der zwar - anders als die Ereignisse im 19. und 20. Jahrhundert - nicht von den Angelsachsen bewußt provoziert wurde, aber dennoch... Cooper beschreibt in "The Last of the Mohicans" eine Episode aus dem "French and Indian War" (den die Europäer den "7-jährigen Krieg" nennen und für eine Auseinandersetzung um die Provinz Schlesien zwischen Preußen und Österreich nebst Verbündeten halten, in völliger Verkennung der Tatsache, daß das ein Weltkrieg zwischen England und Frankreich um Nordamerika und Indien war), die als "Das Massaker von Fort William Henry" in die Geschichts- und Märchenbücher eingegangen ist - nicht zuletzt Dank Cooper. Was war tatsächlich geschehen anno 1757? Die Franzosen hatten jene kleine Blockhaus-Festung belagert, und die Engländer hatten kapituliert, gegen Zusicherung freien Abzugs. Kaum aber verließen sie das Fort, da wurden sie von den indianischen Verbündeten der Franzosen, den bösen Huronen, überfallen und massakriert, darunter 1.500 Frauen und Kinder, die dann am Spieß gebraten wurden etc. etc. (Kommt Euch das bekannt vor, liebe Leser? Soll es auch - die gleiche Greuelpropaganda verwendete man im Sezessionskrieg gegen die Iren, die nicht "freiwillig" gegen die Südstaaten kämpfen wollten, und im Ersten Weltkrieg gegen die deutschen "Hunnen" in Belgien.) Richtig ist, daß es im ganzen Fort nicht annähernd 1.500 Menschen - geschweige denn Frauen und Kinder - gab, wie jeder leicht feststellen kann, der sich die inzwischen originalgetreu wieder aufgebaute Anlage mal anschaut, die faßte allenfalls ein Drittel. (Dem steht nicht entgegen, daß der krumme Hund von Kommandeur Sold, Verpflegung pp. für 2.200 Mann Besatzung abrechnete und die Differenz in die eigene Tasche steckt; das war durchaus üblich, auch in anderen Kriegen davor und danach :-) Und die Huronen massakrierten in erster Linie ihre roten Brüder, die sich bei den Briten befanden, nämlich knapp 100 Mohikaner (Mohawks). Das war gewiß nicht nett - aber warum taten sie das? Dazu muß man noch etwas weiter in der Geschichte zurück gehen, bis ins 17. Jahrhundert. Die Huronen waren - so wie die Mescalero ein Stamm der Apatschen waren - ein Stamm der Wendat (Wyandot). Und so wie die Sioux zu den Athapasken gehörten, so gehörten die Wendat zu den Irokesen. So weit, so gut. Aber nun gab es noch andere Irokesen als die Wendat, z.B. die Mohikaner; und die kamen eines schönen Tages auf die glorreiche Idee, die Huronen auszurotten - was ihnen auch fast gelang; von den rund 10.000 Angehörigen jenes Stammes überlebten nur ein paar hundert, die rechtzeitig flohen - zu den anderen Stämmen, welche die Wendat bildeten. Nun hatten die alten Indianer ein besseres Gedächtnis für an ihren Vorfahren verübte Verbrechen als es z.B. die neuen Deutschen haben; und als Fort William Henry kapitulierte, übten sie Rache an den Nachfahren ihrer Todfeinde - wollt Ihr ihnen das verdenken? Für die Angelsachsen war der Fall dagegen klar: Die Franzosen hatten ihr Wort gebrochen (für den Rest des Krieges ergab sich ihnen keine britische Einheit mehr; sie kämpften alle bis zur letzten Patrone und - gewannen am Ende sogar den Krieg), und "die" Indianer hatten ihr wahres Gesicht gezeigt - ab sofort durfte es denen gegenüber keine Schonung mehr geben! Remember... what? Und um auch das noch nachzutragen: Auch Reinl verfilmte später - 1965, zwischen Winnetou II und Winnetou III - die Geschichte vom letzten Mohikaner, mit Anthony Steffen (der später als Personifizierung des fiktiven "Django" Filmruhm ernten sollte) als "Falkenauge" und nur mäßigem Erfolg an den Kinokassen. Exkurs Ende.

Zurück zum Old Shatterhand des "Winnetou". Selbstverständlich ist Scharlih guten Willens; aber es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. (Dieser Satz stammt freilich nicht von einem Sachsen, sondern von einem Schwaben - darauf möchte Dikigoros aus Gründen der Ausgewogenheit ausdrücklich hinweisen.) Die bösen Nachbarn, das waren feindliche Indianer und kriminelle Weiße gleichermaßen - May stellt das durchaus differenziert dar. Im Film entwickelt sich der Streit daran, daß korrupte Mitarbeiter der Eisenbahn-Gesellschaft, um Zeit und Geld zu sparen, die Schienen statt auf der mit den Indianern ausgehandelten Trasse um deren Lebensräume herum mitten durch diese hindurch verlegen wollen. Da ist der Streit vorprogrammiert, das ist schlüssig. Aber leider verläuft die Geschichte oft nicht schlüssig, sondern unlogisch, weil ihre Träger, die Menschen, halt nur in sehr begrenztem Maße mit Vernunft begabte Wesen sind; und manchmal liegt die Wahrheit gerade in der unwahrscheinlichsten Variante. Deshalb muß Dikigoros an dieser Stelle einen kleinen Exkurs einschieben. Der Eisenbahnbau ist das große Reizthema der amerikanischen Sozial- und Wirtschafts-Geschichte des 19. Jahrhunderts, von glorifiziert bis verteufelt mit allen denkbaren Schattierungen und Zwischentönen. "Der Weg des Feuer-Rosses hat unsere Heiligtümer entweiht, die Natur unseres Landes zerstört und die bösen Weißen herein gelassen" sagen die Indianer. "Der Bau der Eisenbahnen war eine ungeheure Pionier-Leistung, die unseren Kontinent erst richtig erschlossen, uns mobil gemacht hat und Voraussetzung war für unseren Aufstieg zur Weltmacht" sagen die Patrioten. "Der Eisenbahnbau war eine einzige Ausbeutung der Arbeiter, Betrug an den Indianern und an den Aktionären, denn die Gesellschaften waren von Anfang an darauf ausgelegt, Pleite zu machen; ein volkswirtschaftlicher Irrsinn, an dem sich nur ein paar Großkapitalisten bereichert haben" sagen die Linken. "Egal wer die Zeche der vielen Konkurse gezahlt hat (es waren vor allem ausländische Aktionäre) - die USA haben sich an dem Konkurs der Eisenbahn-Gesellschaften saniert, denn das Schienennetz blieb ihnen und ihrer Volkswirtschaft ja erhalten" sagen die Cyniker. (Nein, da sagt Dikigoros mal nicht "pardon", denn die sprechen sich richtig "Kiniker" aus, vom griechischen "kinikós"; daß die Deppen von der Duden-Redaction, pardon -Redaktion ihnen bei der eingangs erwähnten Rechtschreibreform statt des "K" ein "Z" verpaßt und damit zu einer falschen Aussprache unter Ignoranten verholfen haben, ändert daran nichts.)

![[Der alte 'Santa Fé trail' und der 'Camino Real (Königsweg)'.

Im Westen - nicht gekennzeichnet - das Gebiet der Mescalero-Apatschen]](santafetrail1845.jpg)

Wenn an allen vier Standpunkten etwas Wahres ist - was Dikigoros durchaus nicht in Abrede stellen will - wie soll man dieses Project, pardon Projekt, dann beurteilen? Zunächst sei einmal voraus geschickt, daß der Eisenbahnbau nie ein Streitpunkt zwischen Weißen und Mescalero-Apatschen war, sondern allenfalls zwischen Weißen und Sioux - auch da hat May die beiden Stämme offenbar verwechselt. Gestritten wurde vielmehr um den Vorläufer der Eisenbahn, den "Santa Fé trail" (und seine Verlängerung, den "Camino Real"). Die Weißen handelten in der Tat für diesen eine Trasse aus - die sie korrekt einhielten - und zahlten den Apatschen dafür, daß sie die Reisenden nicht überfielen, Unsummen. Die Indianer nahmen das Geld, aber dachten gar nicht daran, sich an die Abmachungen zu halten, sondern setzten ihre Raubzüge unbekümmert fort - es lag halt in ihrer Natur, in ihrem "way of life". Die Weißen zwangen daraufhin die Apatschen ins Reservat, wo sie zunächst relativ gut behandelt wurden, jedenfalls viel besser als andere Indianer-Stämme, wie Dikigoros ja oben schon geschrieben hat - bis sie ihre Freizügigkeit allzu sehr mißbrauchten, um weiterhin Beutezüge zu unternehmen und sich dann im Reservat zwischen Frauen und Kindern zu verschanzen, wie die Palästinenser-Terroristen unserer Tage in ihren "Flüchtlings-Lagern" -, später relativ schlecht, eher wie Gefangene. (Freilich nicht annähernd so schlecht wie die deutschen Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg in den von James Bacque beschriebenen Todeslagern.) Als die Atchison, Topeka & Santa Fé Railroad begann, eine Linie von St. Louis nach El Paso zu verlegen - die auf halbem Weg zwischen Santa Fé und Roswell tatsächlich durch Apatschen-Gebiet führte -, dachte niemand mehr daran, den letzteren etwas für eine Abmachung zu bezahlen, die sie dann doch wieder nicht eingehalten hätten, geschweige denn eine kostspielige Umgehung zu bauen; und die Indianer wären damals auch gar nicht mehr in der Lage gewesen, sich dem Eisenbahnbau mit Aussicht auf Erfolg zu widersetzten.

![[Bahntrasse von St. Louis nach El Paso]](railroadmap.jpg)

Im übrigen haben sowohl Weiße als auch Rote die Bedeutung jener Eisenbahn überschätzt: Deren Bau diente gar nicht mehr der Erschließung des Westens im Sinne von Besiedlung (die Siedler waren bereits zuvor mit Planwagen-Trecks gekommen), sondern im Sinne von Mobilität der Siedler, wenn sie mal wieder in die alte Heimat reisen wollten und umgekehrt. Die richtige [Auto-]Mobilisierung Amerikas fand erst mehr als ein halbes Jahrhundert später statt, und zwar wieder über Land, mit dem Bau von "Highways [Hochwegen]" genannten Auto-Straßen (und noch später durch den Bau von Passagier-Flugzeugen - aber dafür sollte man keine Straßen oder Schienen mehr benötigen), während sich die Eisenbahn in den USA erstaunlich schlecht durchgesetzt und behauptet hat. (Heute wird sie eigentlich nur noch durch und für den Nostalgie-Tourismus am Leben erhalten.) Hätten die Indianer - die ja auch nicht gemeckert hatten, als ihnen die Spanier einst die Pferde mit brachten und so zu ihrer erhöhten Mobilität beitrugen - die Eisenbahn nicht als Chance für sich selber begreifen und sich mit den Weißen arrangieren können? Nein, offenbar wollten sie das nicht, denn sie waren - wie alle Asiaten (von denen sie nun mal abstammen) - glühende Nationalisten und Rassisten. Sie liebten schon ihre eigenen, blutsverwandten Nachbarn nicht, aber die Weißen haßten sie; sie wollten möglichst wenig mit ihnen zu tun haben, nicht neben und schon gar nicht mit ihnen leben; sie waren - und sind - Anhänger dessen, was man später als "Apartheid" bezeichnen sollte. (Diese Konsequenz unterscheidet sie z.B. von den Palästinensern, die es zwar für selbstverständlich halten, daß sie selber in Israel arbeiten und wohnen dürfen, die aber sofort Zeter und Mordio schreien, wenn umgekehrt ein paar harmlose jüdische Bibelfreunde in Judäa oder Samaria siedeln wollen - das betrachten sie als "Besatzung" und greifen zum Gewehr.) Und auch die Weißen wollten keine "Rothäute" unter sich haben. Das war freilich keine Frage des Rassismus, denn obwohl die Neger als "Sklaven" keine Gleichberechtigung genossen, störten sich selbst die stolzesten Südstaater nicht daran, sie als Köche, Kindermädchen, Gärtner oder sonstige Bedienstete im eigenen Haus um sich zu haben (als Arbeiter auf den Plantagen sowieso), und nicht wenige Weiße gingen auch mit ihnen ins Bett - sonst hätte es nicht damals schon so viele Mischlinge gegeben. Aber mit einem Indianer befreundet zu sein, gar sein "Blutsbruder" zu werden, wie Old Shatterhand mit Winnetou? Nein, liebe Leser, das gab es nur im Roman - oder im Film.

Exkurs. Da wir gerade bei dem Thema sind: Carl May schrieb einmal von der "gewaltsamen Verdrängung der indianischen Rassen durch die Kaukasier und Chinesen". Aber den letzteren schoben die USA rechtzeitig einen Riegel vor durch die Nürnberger, pardon Washingtoner Rassengesetze, welche die weitere Einwanderung von Gelben praktisch - und die Einbürgerung der bereits eingewanderten rechtlich - unmöglich machten. Damit benachteiligten sie sie gegenüber einer anderen Rasse, die es aus eigener Kraft nie bis nach Amerika geschafft hätte: den Schwarzen. Es könnte einer der größten Treppenwitze der Weltgeschichte werden, daß die Weißen den amerikanischen Kontinent den Roten entrissen haben nicht für sich und ihre Nachkommen, sondern im Ergebnis für die Afrikaner und ihre Nachkommen, die sie einst ins Land holten aus leichtfertiger Bequemlichkeit, um nicht selber auf den Feldern und Plantagen arbeiten zu müssen - und damit könnten die Indianer das Argument widerlegen, die Weißen hätten ein Anrecht auf das Land, da sie im Gegensatz zu den Roten den Boden bearbeiteten. Zwar lassen die Schwarzen längst die Weißen für sich arbeiten und leben von ihrer Sozialhilfe - ebenso wie die vielen afrikanischen "Migranten" in Europa -, aber das scheint niemanden sonderlich zu stören - ihre Strategie besteht ganz einfach darin, sich zu vermehren wie die sprichwörtlichen Karnickel. "Sind nicht zwei gut erzogene und ausgebildete Kinder viel mehr wert als zwanzig schlecht oder gar nicht erzogene und ausgebildete Nigger- und Araberkinder?" fragen manche Weiße hochmütig. Das mag man so sehen. Aber wenn es denn zum Kampf kommt, dann gibt - wie schon die Roten bitter erkennen mußten - letztlich die Masse den Ausschlag, d.h. in der Praxis, daß sich die zwanzig schlecht erzogenen und ausgebildeten Araber bzw. Neger gegen die zwei gut erzogenen und ausgebildeten Weißen durchsetzen werden, zumal wenn einige der ersteren bereit sind, im festen Glauben auf eine Belohnung im Firdaus [Paradies] ihr Leben zu opfern, um ihre zahlenmäßig unterlegenen Gegner mit in den Tod zu reißen. Die Frage ist halt, ob wir diesem Kampf zuvor kommen wollen, um weiterhin in einer Welt zu leben, wo gute Erziehung und Ausbildung mehr wert ist als bloße Masse, oder ob wir alles so weiter laufen lassen wollen wie bisher und damit die Generation unserer Kinder und Enkel sehenden Auges in den Untergang schicken. Und wenn wir ersteres wollen, welche Konsequenzen wir dann ziehen müssen. Eines ist sicher: Freundschaft oder gar "Blutsbrüderschaft" mit unseren Feinden ist nicht möglich; wenn wir versuchten, diese herzustellen, würden wir genauso enden wie Winnetou. Exkurs Ende.

Weit überschätzt wurde von Reinl (in Winnetou II) auch die Bedeutung des Erdöls - um das mag es im 20. Jahrhundert gelohnt haben, Kriege zu führen (wenn man denn auf dem Standpunkt steht, daß das schwarze Zeug mehr wert ist als das rote Blut, das um seinetwillen vergossen wird), und vielleicht auch noch im 21., nicht aber im 19. Jahrhundert. Vor der Erfindung des Automobils, genauer gesagt vor dessen massenhafter Verbreitung, war "Petroleum" allenfalls gut für Laternen - und seit das elektrische Licht erfunden war, war abzusehen, daß auch jene Verwendung bald ein Ende finden würde. Es hätte also keinen Grund gegeben, die Ponca - wenn sich denn auf deren Grund jemals Erdöl befunden hätte - deshalb zu überfallen. Und Streit um eine Indianer-Squaw - und sei sie auch Häuptlingstochter der Assiniboin und so hübsch wie Karin Dor alias "Ribanna"? (Nebenbei bemerkt hatten die Assiniboin keinerlei Kontakt zu den Mescaleros; sie waren vielmehr Nachbarn der Sioux - ein weiteres Indiz für die eingangs erwähnte Verwechslung.) Mag ja sein, daß mehrere Indianer um sie geworben hätten; aber bestimmt kein weißer Leutnant der U.S. Army - der hätte schleunigst seinen Abschied nehmen müssen, wenn er eine Rote hätte heiraten wollen - auch das gab es nur im Film. Nein, nicht einmal im Roman: Bei Carl May war es nicht der Leutnant Merril, sondern vielmehr der Privatmann "Old Firehand", der Ribanna heiratete - übrigens eine denkbar kurze Rolle, denn die Eheschließung wird eigentlich nur nebenbei erwähnt. Aber im Film mußte halt speziell für das weibliche Publikum eine schöne, weit ausgewalzte Liebesgeschichte her; außerdem wollte Reinl zeigen, daß der edle Gentleman und Klecker-Peter-Schüler Winnetou Verzicht übt, weil ihm der Friede nicht nur wichtiger ist als das Recht, sondern auch - als die Liebe. Und da wir gerade bei der Regisseurs-Schelte sind: In Winnetou III besinnt sich Reinl darauf, uns endlich einen echten Nachbarstamm der Mescalero-Apatschen vorzustellen: die Jicarilla-Apatschen - leider nur als Buhmänner, die den edlen Winnetou und den braven Old Shatterhand (unter dem Einfluß des Alkohols, den ihnen böse weiße Büffelschlächter beigebracht haben) am Marterpfahl töten wollen. Das wird der wahren Historie schwerlich gerecht: Anders als die Mescaleros waren die Jicarillos - im Gegensatz zu den Behauptungen ihrer feindlichen indianischen Nachbarn - ein relativ zivilisierter Stamm der Apatschen, der seßhaft war und Ackerbau betrieb. (Sie lebten in "Pueblos", ähnlich denen, die man noch heute in Taos besichtigen kann, wo sie jetzt sogar den Status eines "Weltkulturerbes" genießen, obwohl an ihnen inzwischen mehr Touristen-Nepp als Kultur ist - Dikigoros hat sie in den 1970er Jahren noch vor jener Zeit kennen gelernt.) Im Gegensatz zu den Mescaleros waren sie dem Alkohol nicht ergeben - jedenfalls ist dazu nichts überliefert -; und obwohl auch sie keine Kinder von Traurigkeit waren, wenn es galt, unvorsichtige Siedler zu überfallen und einen Kopf kürzer zu machen (nein - auf bloße Skalps legten sie keinen Wert :-), waren sie doch einer der ersten Stämme, die mit den Weißen Frieden schlossen - anno 1853 -, und im Gegensatz zu den meisten ihrer roten "Brüder" hielten sie sich auch an jenen Friedensschluß, obwohl es ihnen die Weißen wenig dankten - aber das ist eine andere Geschichte.

Da Dikigoros so nachdrücklich die Auffassung vertritt, daß der Regisseur eines Filmes wichtiger ist als der Drehbuchautor und alle Schauspieler zusammen, will er an dieser Stelle auch einen Absatz über Harald Reinl einfügen. Das, was Helmut Käutner (von dem Dikigoros auf dieser Reise durch die Vergangenheit die Filme Der Hauptmann von Köpenick und Des Teufels General vorstellt) in den 1950er Jahren war - nicht der beste, aber der erfolgreichste deutschsprachige Regisseur -, das war Harald Reinl in den 1960er Jahren. Dabei hatte es lange nicht danach ausgesehen: Seine Begeisterung für den Ski-Sport hatte ihn aus der bürgerlichen Bahn einer Ausbildung zum Juristen geworfen (die Studenten-Weltmeisterschaft war ihm wichtiger als das 2. Staatsexamen); dafür doubelte er in "Montblanc" Leni Riefenstahl, die damals noch Schauspielerin war, in den gefährlichen Ski-Szenen. [Habt Ihr Euch mal gefragt, liebe Leser, warum das richtig "Schi" ausgesprochen wird? Ganz einfach: weil es von italienisch "sci" kommt; und da auch Italien im Ersten Weltkrieg Deutschland in den Rücken gefallen war, wurden 1917 die italienischen "c" ebenfalls in "k" umgewandelt - nicht nur in Makkaroni. Hätte es damals schon Fascisten gegeben, wären aus ihnen unzweifelhaft "Faskisten" geworden, und die Communisten, pardon Kommunisten, hätten sich vielleicht ein anderes, leichter auszusprechendes Lieblings-Schimpfwort für politisch Andersdenkende gesucht.] Als Leni Riefenstahl selber Regisseurin wurde, engagierte sie Reinl als ihren Regie-Assistenten. Das hätte ihm nach dem Krieg - als Riefenstahl und ihre Mitarbeiter politisch verfolgt und geächtet wurden - beruflich fast das Genick gebrochen. Als er 1955 - nach einigen harmlosen bis dümmlichen Heimatfilmen - "Solange du lebst" drehte, einen Film über den Spanischen Bürgerkrieg, zerschnippelte ihm die Zensur den als zu realistisch, pardon als zu militaristisch und faschistoïd. (Reinl beteiligte sich unverzeihlicher Weise nicht an der anti-deutschen Lügen-Propaganda um Guernica, wie es ein ungeschriebenes Gesetz inzwischen befahl.) Nach zwei weiteren Kriegsfilmen (dem einen über die Schlacht um Monte Cassino, dem anderen über den Angriff von U 47 unter KaLeu Prien auf Scapa Flow), die man ebenfalls nicht hoch kommen ließ, hatte Reinl seine Lektion gelernt und verlegte sich auf unpolitische oder politisch korrekte Verfilmungen vornehmlich ausländischer Stoffe: Edgar Wallace, Jerry Cotton, Dr. Mabuse. (Das Genre der "Detective Stories" kam beim Kino-Publikum damals am besten an; es war die Zeit, als ein alberner Schlager mit dem Titel "Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett" - Titelsong des gleichnamigen, ebenso albernen Kinofilms - die Spitze der deutschen Hitparaden erklimmen konnte.) Nebenbei lernte Reinl - der auf kleine Mädchen stand und schon Christine Kaufmann zum Film gebracht hatte - die 17-jährige Kätherose Derr kennen, die er in zweiter Ehe heiratete, als er selber bereits 47 war (er wurde vier Jahre vor Mays Tod geboren), und unter dem Namen "Karin Dor" zum Star machte. Mit ihr hatte er die ideale Besetzung für seine Frauengestalten in den "Winnetou"-Filmen gefunden, an der Seite von Mario Girotti (der sich später "Terence Hill" nennen sollte), mit dem zusammen sie auch in Reinls nächstem Filmprojekt vor der Kamera stand, den "Nibelungen". (Sie spielte die weibliche Hauptrolle des ersten Teils, die Brunhild; aber sie hat diese Figur in der Vorstellung der Zuschauer ebenso wenig geprägt wie Maria Marlow die Kriemhild, Siegfried Wischnewski den Hagen, Herbert Lom den Etzel oder Mario Girotti den Giselher, deshalb schreibt Dikigoros über den Nibelungen-Stoff auch nicht hier in der Rubrik Filme, sondern an anderer Stelle). An Reinls Eifersucht sollte seine zweite Ehe zerbrechen, und in den 1970er Jahren brach ihm auch das deutsche Kino-Publikum die Treue (vielleicht sind seine späten Filme zu anspruchsvoll gewesen?); er zog sich nach Teneriffa zurück und nahm im dritten Anlauf eine junge tschechische Schauspielerin zur Frau, die den 78-jährigen schließlich mit einem Küchenmesser erstechen sollte. Leider hat sich noch kein Regisseur gefunden, der Reinls Lebensgeschichte verfilmt hätte - sie wäre vielleicht nicht weniger aufregend als die von Winnetou und Old Shatterhand.

Kommen wir noch einmal auf die Roman-Vorlage zurück - denn alle Fehler kann man nun doch nicht dem Regisseur Reinl anlasten, so manchen falschen Ansatz hatte vielmehr schon May geliefert. Zum Beispiel, was er über die Büffeljagd geschrieben hat - und was aufgrund der "Winnetou"-Lektüre und der Eingangsszene im Film bis heute viele Menschen glauben: "Das Bison war des Indianers Brot. Die Weißen haben es ihm genommen. Der Rote schonte das Wild, weil es ihm Nahrung gab. Er erlegte nur so viel, wie er brauchte (...) Und gerade so ist es auch mit den Pferdeherden. Es gab früher Trupps von tausend Mustangs und noch mehr. Jetzt ist man entzückt, wenn man das Glück hat, einmal so hundert Stück beisammen zu sehen." Tatsächlich war das Gegenteil der Fall: Die Indianer betrachteten die Bisons nicht als "tägliches Brot", sondern als Objekt ihrer Jagd- und Mordlust; sie töteten sie aus Spaß, nicht um sich zu ernähren; allenfalls rissen sie ihnen die Zunge heraus (die aus unerfindlichen Gründen als Delikatesse galt) und ließen den Rest des Kadavers verrotten oder von Raubtieren fressen. Ja, sich aufs Mustang zu schwingen und wehrlose Büffel zu jagen machte den roten Kriegern viel mehr Spaß als etwa mühselig auf den Feldern zu arbeiten - das war Frauensache -, genauso wie es ein paar Generationen später den weißen Halbstarken viel mehr Spaß machte, sich aufs Motorrad zu schwingen und wehrlose Passanten zu jagen als etwa zur Arbeit zu gehen. Übrigens hatten die Mustangs nie in "tausendköpfigen" Herden zusammen gelebt (das würde ihr Sozialgefüge nämlich gar nicht vertragen), und sie wurden auch nicht von den Weißen getötet, die durchaus um ihren Wert wußten. Alles, was May zu diesem Thema geschrieben hat, sind schlicht Märchen. Auch das, was Reinl Winnetou in den Mund legt: die Klage, daß die weißen Männer sogar die heiligen weißen Büffel getötet hätte... wie schrecklich! Wenn Ihr Euch mal "Hanta Yo" besorgt, den 1.500-seitigen Schinken, den Ruth Beebe Hill lange nach Reinls Winnetou-Filmen geschrieben hat, dann findet Ihr in der Einleitung auch die Sioux-Chronik abgedruckt, die jenem historischen Roman zugrunde liegt. Und da ist als besonders erfreuliches Ereignis für das Jahr 1832 verzeichnet, daß die Indianer - nicht etwa die Weißen - einen weißen Büffel töteten. Von wegen heilig...

Ein weiteres Reizthema hat dagegen erst Reinl so richtig ausgeschlachtet: den "Fluch des Goldes". Im Roman ist das bloß eine von vielen Kapitel-Überschriften; in der Verfilmung ist er das Leitmotiv. Gewiß, auch May hatte schon geschrieben, "daß mich eine Bewunderung überkam, die mit ein wenig Neid gemischt war. Diese Menschen wußten, wo das kostbare Metall in Menge lag (...), sie hatten überall, wohin sie kamen, verborgene Schatzkammern, in die sie nur zu greifen brauchten, um sich die Taschen mit Gold zu füllen. Wer es doch auch so haben könnte!" Tja... Mit welchem Recht hatten die Indianer eigentlich diese Möglichkeit, liebe Leser? Mit welchem Recht können die Öl-Scheichs ein Produkt verkaufen, das sie weder produziert haben noch selber zu fördern in der Lage wären, geschweige denn, es sinnvoll zu verwenden? Nur mit dem Recht dessen, der zufällig mit seinen Hintern auf dem Kamel saß, das als erstes den Sand über den Ölquellen betreten hat? Man könnte sogar noch einen Schritt weiter gehen und fragen: Haben diejenigen, die sich in den Besitz von Gold versetzt haben, ohne dafür mehr getan zu haben, als die Hand danach auszustrecken, ein moralisches Recht, dafür Waren und Dienstleistungen von denjenigen einzutauschen, die im Schweiße ihres Angesichts gearbeitet hatten, um letztere bereit zu stellen? Aber diese Frage ist müßig, solange zwischen den Schweißgesichtern kein Konsens besteht, Gold aus der Hand der Indianer, Petro-Dollars aus der Hand der Sa'udis oder Drogen-Dollars aus der Hand Bin Lādins nicht anzunehmen. Viel wichtiger ist die Kernfrage: Gibt es ein Erstgeborenenrecht auf Grund und Boden und seine Reichtümer? Und wenn es das gäbe, wem hätte es in Amerika zugestanden? Wie wir heute wissen, waren die Indianer durchaus nicht die "Ureinwohner" Amerikas; vielmehr haben sie bei ihrer Landnahme den - weißen - "Kennewick-Menschen" ausgerottet, der vor ihnen da war - wir kommen unten noch einmal darauf zurück. Und speziell was die Great Plains angeht, so haben wir ja gerade gesehen, daß die Indianer, die von den Weißen vertrieben wurden, selber erst seit dem 18. Jahrhundert dort saßen und ihrerseits andere Indianer vertrieben hatten, die vor ihnen dort gesessen hatten. Also, wie ist das mit dem moralischen Recht auf Grund und Boden?

Diese Frage, liebe Leser, ist so alt wie die überlieferte Geschichte der Menschheit; und wiewohl Dikigoros bewußt ist, daß viele von Euch, zumal die jüngeren Semester, die Bibel nicht mehr so gründlich gelesen haben wie das in seiner eigenen Jugendzeit üblich war, möchte er doch mit einem Beispiel beginnen, das hoffentlich noch alle irgendwie im Hinterkopf haben: Der alte Feuergott Jahwe war sehr wohl der Meinung, das Land gehöre dem Hirten, der darauf seine Schafe oder Kamele weiden ließ; nicht umsonst fiel diese ehrenvolle Aufgabe dem Erstgeborenen Adams, seinem Sohn Abel zu. Der zweite Sohn dagegen, Kain, mußte schändliche Frauenarbeit tun, nämlich den Acker bestellen im Schweiße seines Angesichts. Wohl wahr, die Jäger - und später die Hirten - trugen, in Kalorien gemessen, weit mehr zur Ernährung der Bevölkerung bei als die Sammler - und später die Ackerbauern -; daher gebührte ihnen in Zeiten, da die Menschen nicht das Problem des Übergewichts, sondern der Unterernährung, ja des Hungertodes, täglich vor Auge hatten (also während 99,9% der menschlichen Geschichte), der Vorrang. Und deshalb ruhte Jahwes flammendes Auge wohlgefällig auf dem schönen fetten Opfer Abels, während er das Opfer des Bauern Kains verschmähte. (Man muß sich das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch bildlich vorstellen: Das als Gott verehrte Feuer verzehrt natürlich fettes Fleisch viel besser als frisches Grün.) Wen schert es da, daß der Landwirt viel mehr Mühe aufwendet, also viel mehr Leistung erbringt als der Hirte, der eigentlich nur ein Mörder an und Schmarotzer von seinen Mitlebewesen ist? Niemanden. Also hat der Hirte das Recht, "seine" Tiere über den Acker des Bauern zu treiben und diesen zu zerstören. Wenn der sich wider seinen Peiniger erhebt und ihn in Notwehr erschlägt (denn zufällig holt der Bauer nicht nur die Ernte aus der Erde, sondern auch das Erz, und schmiedet daraus Waffen - "Kain" ist das althebräische Wort für "Schmied"), dann ist er ein "Mörder" und hat seinen "Bruder" erschlagen. Gewiß, die Bibel stellt es etwas anders dar, aber Dikigoros - der immer auch zwischen den Zeilen liest - ist überzeugt, daß es genau so war, denn weshalb hätte ein Bauer einen Hirten angreifen sollen? Die Geschichte lehrt, daß es immer umgekehrt ist (wie sie auch lehrt, daß das meiste, was die alten Juden geschrieben haben, erlogen ist). Dies ist ein Grund, weshalb er dem alttestamentarischen Glauben nichts abzugewinnen vermag, ja ihn insgeheim verachtet, ebenso seine legitimen Kinder, das Judentum und den Islām, und seinen illegitimen Bastard, das Christentum. Er hält es mit einem Satz, auf den er mal in Indien gestoßen ist: "Three men did do bad things. Their names are Moses, Jesus, and Mohammad. They lied to us, and humanity is still paying the price for their lies. God is man's worst creation. [Drei Menschen taten richtig böse Dinge. Ihre Namen sind Moses, Jesus und Muhammad. Sie belogen uns, und die Menschheit zahlt noch immer den Preis für ihre Lügen. Gott ist die schlimmste Schöpfung des Menschen.]" (Nebenbei sei noch angemerkt, daß die modernen Israelis sich von diesem Glauben gelöst haben - sie haben aus der Negev-Wüste einen Garten gemacht, den muslimischen Kameltreibern - die noch heute der alttestamentarischen Sicht der Dinge anhängen - zum Trotz. Aber sagt es Ihnen bloß nicht weiter, liebe Leser, sie würden es nicht als Kompliment, sondern als Beleidigung auffassen. Wie dem auch sei, die Generation der Juden, die den Holocaust überlebte, hat aus der Geschichte gelernt; man wünschte, andere Völker hätten das in gleicher Weise getan.) Warum Dikigoros das hier so breit auswalzt? Weil May und Reinl dem guten Winnetou auch in diesem Punkt etwas unterstellen, was er nicht unterschrieben hätte, nämlich den Glauben an einen monotheïstischen Gott, sei es nun "Manitu" oder am Ende Jesus Christus ("Winnetou stirbt als Christ"). Erstens hätte Winnetou, egal ob wir ihn uns nun als Angehörigen der Sioux oder der Apatschen vorstellen, das Wort "Manitu" gar nicht verstanden, denn es kommt aus dem Algonkin, das nur im Nordosten Amerikas gesprochen wurde. Und zweitens bezeichnet es gar keinen alleinigen "Gott", sondern viele Naturgeister, sei es des Wassers, der Erde oder der Luft, die mehr oder weniger friedlich neben einander existierten. Da war nichts mit dem saudummen Spruch "Du sollst keine anderen Götter neben mir haben", der so viel Leid über die Welt gebracht hat!

Zurück in Winnetous "Wilden Westen" und zu unserer Ausgangsfrage. Der Franzose Tocqueville, der als erster Europäer die USA einer gründlichen gesellschaftlichen und politischen Analyse unterzog (in England war sein Buch über die Demokratie in Amerika noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein Pflichtlektüre für alle Studenten der Geschichte und der Politologie), gab eine Antwort, die Dikigoros schon einleuchtender erscheint als die des Alten Testaments: "Recht am Boden erwirbt, wer ihn bebaut, nicht wer bloß darüber hinweg reitet und auf die Jagd geht, wie die Indianer." Aber ganz so einfach war es nicht, denn einige Indianer trieben ja durchaus Ackerbau, ohne daß ihnen die weißen Amerikaner darob ein Recht an dem Land zugestanden hätten. Dikigoros würde die Antwort etwas abwandeln: Das moralische Recht zum Besitz an Grund und Boden hat derjenige, der ihn am besten nutzt, und das schließt das Recht derjenigen, die ihn besser bearbeiten, ein, ihn denen weg zu nehmen, die das schlechter tun, auch wenn sie vorher darauf saßen. Deshalb haben z.B. die Israelis bessere Rechte am Sinai und am Negev als die Ägypter, die paraguayischen Mennoniten bessere Rechte am Gran Chaco als die Bolivianer, die weißen Australier bessere Rechte an ihrem Kontinent als die Aborigines, und die Deutschen bessere Rechte an Preußen und Schlesien (und anderen Gebieten in Osteuropa) als die Russen und Polen (und andere). So gesehen hatten die Indianer schwerlich ein moralisches Recht am gesamten Boden Nordamerikas. Wenn also jemand kommt, der ihn mit landwirtschaftlichen Produkten bebauen will, wie die Weißen im 19. Jahrhundert die Great Plains, haben dann diejenigen, die dort bloß in Ruhe jagen wollen, das Recht, sie daran zu hindern? Sie womöglich zu töten, wenn sie doch darauf bestehen? Die Indianer glaubten dieses Recht zu haben gegenüber den weißen Siedlern, die sie als Eindringlinge in ihre "heiligen" Jagdgründe betrachteten, und sie übten es aus. Die Weißen betrachteten es wiederum als Notwehr, zurück zu schießen, und die Indianer zu töten, nach dem Motto: Nur ein toter Indianer kann mich und meine Angehörigen nicht mehr töten. Und nach Tocqueville hätten sie dieses Notwehrrecht wohl auch gehabt. May hat das mit dem Recht am Boden wohl ähnlich gesehen; aber er findet den Indianern eine Ausrede: Sie hätten ja - im Gegensatz zu den Weißen - keine Zeit gehabt, um sich in Jahrhunderten von Jägern und Sammlern über Hirten und Bauern zu Gewerbetreibenden zu entwickeln. Stimmt das? Nein, ganz und gar nicht. Die Indianer hatten fast ebenso viel Zeit dazu wie die Weißen - aber sie nutzten sie nicht, denn sie wollten kein mühsames Leben als Ackerbauern pp. führen, sondern ein "freies" Leben als Jäger, Krieger und Räuber, und zwar von Anfang an. Die "weißen" Rassen waren - von Afrika mal abgesehen - überall die ersten, auch in Asien und in Amerika. Als dann die "gelben" Rassen (zu denen auch die "roten" Indianer zählten) kamen, rotteten sie die ersteren überall, wo sie auf sie trafen, brutal aus. In Asien hat nur auf einem japanischen Inselchen - Hokkaido - ein kleiner Rest überlebt, die "Ainu"; in Amerika konnte man die Überreste des "Kennewick man" nur noch tot bergen; die "Indianer" hatten ihn gründlich ausgelöscht - und sie wollten das noch über seinen Tod hinaus fortsetzen, indem sie Jahre lang um das Skelett prozessierten, um es zu beseitigen, und mit ihm die Spuren ihres Völkermords an den Weißen - und zwar eines vollendeten Völkermordes, nicht bloß eines versuchten, wie umgekehrt. (Wenn Ihr den diesbezüglichen Link oben noch nicht angeklickt haben solltet, liebe Leser, dann holt das bitte jetzt nach!) Unter diesem Aspekt brauchen wir also kein falsches Mitleid mit ihnen zu haben.

Aber hören wir auch mal die Gegenseite, die der Indianer: Die Weißen haben den Boden der Great Plains ja gar nicht besser genutzt als wir, im Gegenteil, sie haben Raubbau am Land betrieben durch Einsatz von Düngemitteln, um Massenernten zu erzielen, die sie hinterher gar nicht verbrauchen konnten, sondern vernichten mußten; dadurch haben sie den Boden langfristig ausgelaugt und zerstört. (Das konnte May freilich noch nicht wissen - sonst hätte er sich dieses Arguments vielleicht auch bedient, denn er war ein früher "Grüner" :-) Sie haben die Büffel, die der Natur hervorragend angepaßt waren, durch Herden von Rindviechern ersetzt, die das Gras weg gefressen haben, wodurch der Boden austrocknete, so daß die fruchtbare Erdschicht schließlich vom Winde verweht wurde. Heute sind die Great Plains eine einzige Katastrofe, die Weißen haben Grund und Boden ruiniert, also kein moralisches Recht an ihm erworben; hätten sie statt dessen die Indianer weiter jagen und ein wenig extensive Landwirtschaft treiben lassen, so wäre es für alle besser gewesen... Wer hat nun Recht? Dikigoros wagt das nicht zu entscheiden; er will dem geneigten Leser nur zeigen, daß eine Antwort auf diese Frage in diesem speziellen Fall nicht so leicht ist wie sie aussehen mag; ein schwarz-weißes "ja oder nein" scheidet hier jedenfalls aus. Sowohl May als auch Reinl sahen das anders. Sie teilten die handelnden Personen einfach in "gut" und "böse", in (überwiegend) "edle Wilde" und (überwiegend) "kriminelle Weiße" und leiteten offenbar allein aus dieser moralisierenden Zweiteilung - also nicht aus dem Erstgeborenenrecht und auch nicht aus dem Recht des den Boden bebauenden Landwirts - das Recht ab zum Besitz von Grund und Boden, Bisons und Mustangs, Gold und Silber. Damit bereiteten sie den Boden für die unkritischen Ethno-Linken der [achtund]sechziger und siebziger Jahre, die schließlich zu den penetranten, gesinnungsschnüffelnden Gutmenschen der achtziger und neunziger Jahre wurden - der Plage unserer Zeit -, bei denen jeder lebende Indianer ein guter Indianer sein mußte (und jeder Neger und jeder Kanak - pardon, jeder Afro-Amerikaner und jeder Austronesier, am Ende gar jeder Ausländer ein guter...). Das war nun genau so dumm und undifferenziert - und in seinen Auswirkungen vielleicht noch schlimmer - als der Spruch, daß nur ein toter Indianer ein guter Indianer sei.

Nein, liebe Leser, Dikigoros verkennt den Wert der "Vorurteile" durchaus nicht; er weiß, daß das Leben schlechthin auf ihnen beruht - allein die Menschen (oder zumindest einige dümmere, vielleicht sogar kranke Exemplare unserer Species, pardon Spezies) glauben ohne sie auskommen zu können. Viele Leute werfen ziemlich gedankenlos drei völlig verschiedene Arten von "Vorurteilen" in einen Topf: "Vorurteil" ist zunächst einmal alles, was Lebewesen an Instincten, pardon Instinkten mit bringen, wenn sie geboren werden. Tiere, die ihrer Natur noch nicht entfremdet, also noch nicht domesticiert, pardon domestiziert sind, meiden zum Beispiel von klein auf Menschen und andere potentielle Feinde. (Einige schreiben jetzt auch "potenzielle" Feinde; offenbar glauben diese Deppen, daß das etwas mit Potenz zu tun hat :-) Es mag bequemer sein, ein Haustier zu sein und dem Menschen zu vertrauen, Fütterung, Schutz und Pflege ihm zu überlassen - sicherer ist es bestimmt nicht. Und selbst Haustiere legen ihre Scheu für gewöhnlich nur gegenüber bestimmten Menschen ab; deren große Masse gegenüber bleiben sie bei ihren "Vorurteilen" - und das ist auch gut so. Beim Menschen ist es im Prinzip nicht anders: Er kommt mit bestimmten angeborenen Instinkten auf die Welt, z.B. der Angst vor Blitz und Donner, der Scheu vor Schlangen oder der Abneigung gegenüber Menschen, die anders aussehen (z.B. eine andere Hautfarbe haben) als seine eigenen Eltern. "Vorurteil" ist zweitens alles, was uns andere Menschen beibringen, damit wir nicht selber (schlechte) Erfahrungen machen müssen, vor allem unsere Eltern und Lehrer (oder später, an der Universität, z.B. die Chemie-Professoren, damit wir nicht jedes Experiment selber durchführen müssen und dabei womöglich mitsamt dem Labor in die Luft fliegen). Und auch das ist gut so, denn darauf beruht unsere Kultur des Lernens und Weitergebens von Erfahrenem - sonst bräuchten wir weder eine Sprache noch eine Schrift. (Ja, liebe Leser, auch Tiere geben bestimmte Erfahrungen an ihre Artgenossen weiter; aber nicht in dem Maße wie wir Menschen das vor allem mit Hilfe der Sprache und ihrer Aufzeichnung tun; allein dieser - quantitative, nicht qualitative - Unterschied hebt uns von ihnen ab!) Und "Vorurteil" ist drittens, daß der Mensch lernt, eine eigene Erfahrung zu verallgemeinern und Schlüsse aus dieser Verallgemeinerung zu ziehen, damit er diese spezielle Erfahrung beim nächsten Mal nicht noch einmal machen muß. "Gebranntes Kind scheut das Feuer", und wer einmal im Regen naß geworden ist, nimmt beim nächsten Schauer wahrscheinlich einen Regenschirm mit, weil er mit Recht davon ausgeht, daß er sonst wieder naß würde. Dikigoros spricht hier ungerne von "Vorurteil"; er würde lieber "Nachurteil" dazu sagen; im übrigen ist er geneigt, sich der Frage anzuschließen, die Rudolf Hagelstange Anfang der 60er Jahre, nach einer Reise in die Sowjet-Union, in "Die Puppen in der Puppe" stellte: "Wie viele Erfahrungen erscheinen dem Menschen der Massengesellschaft nur deshalb als Vorurteil, weil er nicht mehr die Gelegenheit erhält, sie selbst zu erfahren?"

Um das nun auf "Winnetou" zu übertragen: Ein Mensch, der ausprobieren wollte, ob tatsächlich jeder Grizzlybär gefährlich ist, oder ob nicht gerade das ihm gegenüber stehende Exemplar vielleicht schon satt, besonders menschenfreundlich oder aus anderen Gründen harmlos ist, geht ein hohes Risiko ein, wenn er etwa wartet, bis er unmittelbar angegriffen wird, und erst in höchster Not(-wehr) zur Waffe greift - wenn es vielleicht schon zu spät ist. Eine solche Verhaltensweise - nicht nur gegenüber Grizzly-Bären - hätte längst zum Aussterben der Träger jener leichtsinnigen, pardon vorurteilslosen Gene geführt. (Kennt Ihr das Wort "vorurteilsfrei", liebe Leser? Ein schreckliches Wort! Keine Stunde würde wir in dieser "Freiheit" überleben können! Oder wollt Ihr mal beim nächsten Auto, das sich Euch mit hoher Geschwindigkeit nähert, erforschen, ob es tatsächlich dem gängigen Vorurteil entspricht, harte Kotflügel aus Metall zu haben, oder ob es nicht vielleicht einer der letzten Trabis aus Pappe und Plaste ist, und zu diesem hehren Zweck ganz "vorurteilsfrei" bei roter Ampel über die Straße gehen?) Jeder weiße Farmer, der eine Horde bewaffneter Indianer in Kriegsbemalung auf seinen Hof reiten sah und abwarten wollte, ob die ihm vielleicht nur bei der Ernte helfen oder zum Geburtstag gratulieren wollten, ging das gleiche Risiko ein, und ebenso jeder Indianer, der einen Trupp bewaffneter Blauröcke auf sein Dorf zureiten sah und etwa darauf wartete, ob die ihm vielleicht Feuerwasser oder Glasperlen vorbei brächten. Die Konsequenz aus dieser Überlegung geht aber noch viel weiter - sonst hätte sich Dikigoros nicht so lange damit aufgehalten: Ein christlicher Staat, der ausprobieren wollte, ob wirklich jeder Muslim, der ein Terroristen-Training in Afģānistān absolviert hat, ein gefährlicher "Schläfer", also eine tickende Zeitbombe ist, oder ob das ihm gerade gegenüber stehende (im Nachbarland) oder bereits in seinen Grenzen (als Asylbewerber, anerkannter Asylant, Flüchtling oder "aus humanitären Gründen geduldeter" Illegaler) lebende Exemplar vielleicht schon civilisiert, pardon zivilisiert, besonders christenfreundlich oder aus anderen Gründen harmlos ist, geht ein hohes Risiko ein, wenn er etwa wartet, bis er unmittelbar angegriffen wird, und erst in höchster Not(-wehr) zur Verhaftung und Abschiebung schreitet - wenn es vielleicht schon zu spät ist, weil der Terrorist die Bombe schon geworfen hat. Muß man jeden Muslim ins Flugzeug lassen, bloß weil er "unbewaffnet" ist? Kann er den Piloten nicht auch mit bloßen Händen (und einer guten Karate-Ausbildung, wie er sie im Trainingslager genossen hat) beseitigen?

Dikigoros macht keinen Hehl daraus, daß er die vorgenannten Fragen im Zweifel mit "nein" beantworten, also auf die Richtigkeit seiner Verallgemeinerungen bzw. seiner "Vorurteile" vertrauen würde, wenn sie sich denn in dieser Form stellte. Aber deshalb gilt noch lange nicht der umgekehrte Schluß: Dikigoros würde sich hüten, jeden Wilden a priori für einen "edlen" Wilden zu halten, bloß weil er den einen oder anderen netten Naturmenschen kennen gelernt hat. Als einer seiner Studienfreunde von einer einjährigen Africa-, pardon Afrika-Safari zurück kam, zitierte er ganz ernst den - normalerweise als Witz umlaufenden - Spruch: "Es gibt nur zwei Dinge, die ich hasse: Rassenvorurteile und Neger." Und auf die doch etwas geschockte Rückfrage seiner Zuhörer führte er aus, er habe als das dümmste aller Rassenvorurteile den Satz kennen gelernt, daß alle Menschen und Rassen gleichwertig oder gar gleich seien. Zurück zu "Winnetou". Auch der Film ist ja an dummen Sprüchen wahrlich nicht arm - selbst wenn man die albernen Kalauer von "Sam Hawkins" (die von May stammen) und Chris Howland (die Reinl hinzu erfunden hat) außer acht läßt. Die dümmsten werden ausgerechnet dem ach so "weisen" Klekih-petra in den Mund gelegt. Bei May ist das ein in die USA geflohener Führer der gescheiterten national-sozialistischen Revolution von 1848 (ja, liebe Leser, die war viel nationaler, viel sozialistischer und viel revolutionärer als die von 1933, auch wenn man sie uns heute als deren genaues Gegenteil verkaufen will), der aus Schaden klug und ein reuiger Sünder vor Gott geworden ist. Dennoch läßt May ihn sagen: "Übrigens sieht man es einem Menschen gleich an, ob man ihm trauen darf" - wenn es denn so einfach wäre! Reinl aber läßt ihn den noch viel dümmeren Satz sagen, den Dikigoros schon in der Überschrift zitiert hat: "Mehr als das Recht bedeutet der Friede." Dikigoros will das mit den Worten eines mexikanischen Kneipenwirtes kommentieren, den er vor vielen Jahren auf einer anderen Reise getroffen hat: "Das ist der ewige Spruch der Diebe und Räuber. Wenn sie sich die Beute gekrallt haben, schreien sie laut: 'wiederholen ist gestohlen' und pochen auf die 'friedliche' Bewahrung des status quo. Warum haben sie nicht Frieden gehalten, als das Gestohlene und Geraubte noch bei uns war, den rechtmäßigen Eigentümern? Sollen wir jetzt auf unser Recht verzichten, bloß damit die Banditen ihren Frieden haben?"

Ja, liebe Leser, diesen Spruch tragen in der Tat stets diejenigen auf der Zunge, die den letzten Raubzug, pardon Krieg gewonnen haben und ihre Beute nicht wieder heraus rücken wollen. Es war Jahrzehnte lang die Lieblings-Propaganda vor allem der Kommunisten, die halb Europa unter ihre Fuchtel gebracht hatten, auch Deutschland bis zur Elbe: Warum auf das Recht der Vertriebenen pochen, der Preußen, Pommern, Schlesier, Siebenbürger Sachsen, Sudeten-Deutschen und und und? Lebten sie nicht in Frieden? Hatten sie ein Recht, ihr Eigentum zurück zu verlangen, da ihre Feinde doch nicht bereit waren, es friedlich zurück zu geben? Wenn die Kommunisten mit Krieg drohten, mußte dann nicht ein guter, friedlicher Demokrat sich mit den Verhältnissen abfinden, wie sie waren, und Verzicht üben? "Lieber rot als tot" - oder? Was sollte Reinl mit solchen Sätzen anders meinen als das Nachkriegs-Europa, besonders das Deutschland 60er Jahre, kurz nach dem Mauerbau? Ja, auch mit dem sollte man sich abfinden und die Menschen in der Sowjetzone in "Frieden" lassen, und sei es in Friedhofsruhe - das war doch keinen Krieg wert! Wirklich nicht, liebe Leser? Kennt Ihr die Mitteldeutschen? Kanntet Ihr sie vor dem Mauerbau? Vorher waren sie noch Deutsche; erst danach wurden sie zu Ossis; erst nach der Hinnahme der Mauer und der de-facto-Anerkennung der "DDR" wurden die letzten Privatbetriebe dort platt gemacht, wurden die Mitteldeutschen zu Sowjet-Menschen umerzogen - weglaufen konnten sie ja nun nicht mehr. Erst damit wurde die Wiedervereinigung unmöglich gemacht und ihr knapp drei Jahrzehnte später dennoch erfolgter formeller Vollzug ad absurdum geführt. Gewiß, hinterher ist man immer klüger, und es ist ein Treppenwitz der Weltgeschichte, daß ausgerechnet die Bücher des betont deutsch-nationalen Sachsen May einem Wessi-Kommunisten dafür herhalten mußten, in Westdeutschland zersetzende Propaganda durch die Hintertür eines "Wildwest"-Films zu machen. Denn auf den paßte dieser Spruch überhaupt nicht. An wen wollte Kleklih-petra ihn gerichtet wissen? An die Indianer? Sollten sie auf ihre Rechte verzichten, damit die Weißen sie in Frieden ließen? Und wenn die Weißen das trotzdem nicht taten? Weil man Leute, die nicht bereit sind, für ihre Rechte zu kämpfen, vielleicht grundsätzlich nicht für friedlich, sondern für schwach hält? Weil der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt? Und weil Gelegenheit Diebe macht? Oder wollte Klekih-petra die Weißen ermahnen? Wozu? Die wären doch "friedlich" gewesen, wenn man ihnen alle Rechte gegeben hätte, so wie die Russen "friedlich" waren, wenn nicht gerade die Ukrainer, die Mitteldeutschen, die Ungarn, die Tschechen, die Polen oder die Balten sich "unfriedlich" gegen ihre Besatzung erhoben, oder die Chinesen, wenn nicht gerade die Tibeter, die Uiguren, die Mongolen oder die Vietnamesen... Aber lassen wir das, sonst kommt noch jemand auf die Idee, das mit den weißen Amerikanern zu vergleichen, bei denen auch jeder in Frieden leben konnte, wenn er sich denn als Indianer in Reservate, als Japaner in Konzentrationslager und als Schwarzer oder Latino (was sich oftmals überschnitt und überschneidet) in Ghettos einsperren ließ.