INTRODUCCIÓN

PRIMERA CRUZADA SEGUNDA CRUZADA TERCERA CRUZADA CUARTA CRUZADA QUINTA CRUZADA

EL SIGLO XIII

las primeras cinco cruzadas

Los

historiadores organizan el pasado para

poder

explicar la evidencia.

Al hacerlo, corren el riesgo de caer prisioneros de su propio

artificio. Entre 1095 y,

pongamos por caso, 1500, hubo decenas

de operaciones

militares que comportaron los privilegios

asociados con las guerras de la Cruz. Sin embargo, sólo unas cuantas fueron

clasificadas posteriormente

mediante una numeración; el rasgo que tenían en común es que todas

ellas fueron

dirigidas contra objetivos musulmanes de Siria y Palestina en el Mediterráneo

oriental y sus alrededores. Como era natural, los nobles, los

caballeros, los soldados

de a pie, los peregrinos

desarmados y

demás secuaces que respondieron a la llamada de Urbano II

en

1095-1096 no sabían que estaban

embarcándose en la primera edición de nada, les dijeron que estaban

participando en una causa

única. Los acontecimientos sucesivos

modificaron la percepción de las cosas. Los promotores de la

siguiente campaña a Oriente de

1146-1149

invocaron el

precedente

de 1095-1096, relegando a la sombra las expediciones

menores emprendidas entretanto para

ayudar a la causa de

los cristianos en la

zona. Así, según los estudiosos posteriores,

la

cruzada de 1146 se convirtió en la segunda cruzada. La numeración sucesiva

siguió

la misma pauta, aplicándose sólo

a las ofensivas internacionales a

gran

escala que se lanzaron

con la intención de llegar a Tierra

Santa. De ahí la inclusión

en el canon de la cuarta cruzada (1202-1204), cuyo objetivo

era atacar

Egipto, aunque no llegó más allá de Constantinopla.

Otras

cruzadas se definen por su objetivo, por el escenario

en el que se llevaron a cabo, por los

personajes que participaron

en ellas o por

sus motivaciones. De ahí que se hable de cruzadas de los albigenses

para designar las guerras contra los herejes del sur de Francia,

concentrados en los

alrededores de Albi,

entre 1209 y

1229. Se llaman cruzadas bálticas a las campañas que se lanzaron contra

las tribus paganas de la región y que desde

mediados del siglo XII

se

prolongaron durante cerca de doscientos cincuenta años. Las cruzadas

de los

campesinos (1096), de los niños (1212) y de los pastores (1251,1320)

hablan

por sí mismas, y fueron etiquetadas socialmente de ese modo por el

esnobismo de

los historiadores (y de sus contemporáneos).

Las guerras dirigidas a partir del

siglo XIII

contra

los enemigos del

papa en Europa

reciben el

calificativo (hasta cierto punto

despectivo) de «cruzadas políticas», como si todas las cruzadas, lo mismo que todas

las guerras, no

fueran políticas. Las

decenas de

cruzadas menores a Tierra Santa que no fueron consideradas

lo bastante

grandes o brillantes se han quedado sin numeración.

Para aumentar la confusión, incluso dentro de las canónicas, los historiadores

discrepan en la

numeración que debe

darse a las

campañas llevadas a cabo en Tierra Santa durante el siglo XIII.

Algunos

ven la cruzada de 1228-1229 organizada por Federico II

de

Alemania, que consiguió la recuperación de

Jerusalén durante algún tiempo, como la sexta cruzada; otros, en

cambio,

la ven como el último estadio de la quinta cruzada convocada en 1213.

La

campaña de Egipto de 1248-1250 lanzada por

Luis IX

(la sexta

o la séptima cruzada, dependiendo

de la decisión que

adoptemos ante la de Federico II)

y su

expedición a

Túnez de 1270 (la octava o

la novena) actualmente no suelen

ser clasificadas con ningún número.

Este

tipo de juegos no es

nuevo. A comienzos del siglo XVIII

algunos

historiadores

hablaban solamente de cinco cruzadas

(1096, 1146, 1 190, 1217-1229

y 1248), mientras que otros contaban hasta ocho. La mayoría

de los

historiadores modernos se dan por satisfechos cuando

llegan a la quinta

cruzada (la que empezó en 1213) y, a partir de

ese momento,

prescinden de la numeración.

Entre 1095 y el fin de la Edad Media, los habitantes de la Europa occidental combatieron o planificaron una serie de guerras cuyo objetivo en sentido lato era defender o promover su religión por todo el Mediterráneo oriental, la península Ibérica, el mar Báltico y en el seno mismo de la propia Cristiandad. No obstante, ninguna campaña puede compararse con la primera ni por su impacto ni por el recuerdo que de ella quedó. Sus contemporáneos y las generaciones posteriores quedaron asombrados y conmovidos por las hazañas de los ejércitos y las fuerzas navales de la Europa occidental que entre 1096 y 1099 lograron abrirse paso en Oriente Próximo hasta conquistar Jerusalén, en la remota Palestina. Los intelectuales occidentales exaltados emplearon el lenguaje de la teología para hablar de la campaña: uno la llamaba «el mayor milagro desde la Resurrección»; otro hablaba de «una nueva vía de salvación», casi una renovación de la Alianza de Dios con su pueblo.

ILUSTRACIÓN DE UNA BIBLIA QUE MUESTRA EL ATAQUE A LOS JUDIOS

ILUSTRACIÓN DE UNA BIBLIA QUE MUESTRA EL ATAQUE A LOS JUDIOS

La expedición surgió en un contexto social, religioso, eclesiástico y político concreto. La Europa occidental se mantenía unida gracias a una aristocracia militar cuyo poder se basaba en el control de los recursos locales impuesto por la fuerza y los derechos hereditarios, así como por el derecho civil. No sólo había gran número de hombres armados —miembros de la nobleza y sus correspondientes séquitos—, con fondos y capacidad de patrocinio suficientes para emprender semejante expedición, sino que además éstos tenían una clara conciencia del carácter pecaminoso de sus actividades habituales y un profundo deseo de penitencia. Para ellos, la violencia religiosa era bien conocida y Jerusalén poseía unas resonancias espirituales extraordinarias. La invitación del emperador cristiano de Oriente, Alejo I Comneno, enviada desde Bizancio (Constantinopla) al papa Urbano II venía como anillo al dedo a la nueva política pontificia basada en la reafirmación de su supremacía sobre la Iglesia y el Estado, que había venido desarrollándose a lo largo del medio siglo anterior. El proyecto anterior del papa Gregorio VII (1073-1085) de llevar un ejército a Oriente y hacerlo llegar hasta Jerusalén quedó en nada en 1074. En esta ocasión, Urbano II, patrocinador ya de la guerra contra los musulmanes en España, aprovechó la ocasión para reforzar la autoridad papal en los asuntos temporales. Desde el primer momento, las Cruzadas representaron una expresión práctica de la ideología, el liderazgo y el poder de los pontífices.

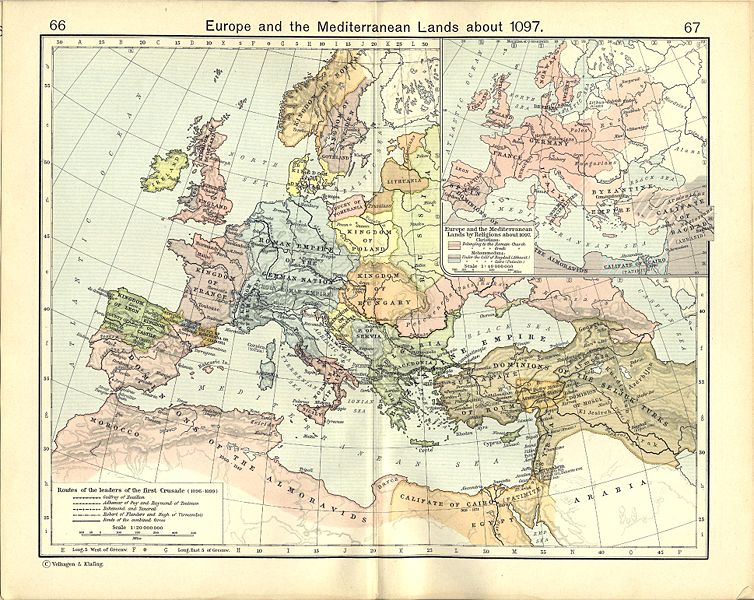

La ocasión no fue fruto de la casualidad. Alejo I llevaba años reclutando caballeros y mercenarios occidentales. Al ser un usurpador, necesitaba un éxito militar con el que apuntalar su posición dentro de su propio reino. La muerte en 1092 de Malik Shah, el sultán turco de Bagdad, trajo consigo la desintegración de su imperio en Siria, Palestina e Iraq. Esto ofreció a Alejo I la oportunidad de restaurar el dominio bizantino sobre Asia Menor y el norte de Siria, perdido en favor de los turcos desde que éstos vencieran a los bizantinos en Manzikert en 1071. Para ello necesitaba tropas occidentales. Por conveniencia política el papa era el aliado más lógico con el que podía contar y el que más dispuesto estaba hacia él. Tras recibir a los embajadores bizantinos a comienzos de 1095, Urbano transformó su solicitud de ayuda militar en una campaña de renovación religiosa, cuya justificación se expresaba en términos cosmológicos y escatológicos. El propio papa encabezo el reclutamiento con una gira de predicaciones en su país natal, Francia, entre agosto de 1095 y septiembre de 1096, que alcanzó su momento culminante en Clermont-Ferrand. Con los reyes de Francia y Alemania excomulgados, el rey de Inglaterra, Guillermo II Rufus, peleado con la Santa Sede, y los monarcas españoles preocupados con sus propias fronteras musulmanas, el pontífice se concentró en la alta nobleza, en los duques, condes y barones, y lanzó sus redes en todas direcciones. Su labor de reclutamiento se extendería desde el sur de Italia y Sicilia hasta Lombardía, así como por grandes zonas de Francia, desde Aquitania y Provenza hasta Normandía, Mandes y los Países Bajos, Alemania occidental, Renania, la región del mar del Norte y Dinamarca, aunque las fuentes latinas y árabes califican a todos los participantes en la empresa con el título colectivo de «francos» (Franci, al-ifranji). Una conjetura reciente fija el número de combatientes llegados a Asia Menor en 1096-1097 entre cincuenta mil y setenta mil, sin contar a los peregrinos no combatientes que aprovecharon el éxodo militar como garantía de protección en sus propios viajes.

Entre los primeros que se pusieron en marcha para llegar al punto de encuentro acordado en Constantinopla en la primavera de 1096 figuraban los contingentes de Lombardía, el norte y el este de Francia, Renania y el sur de Alemania. Uno de sus líderes era un predicador carismático de Picardía llamado Pedro el Ermitaño. Algunos contemporáneos suyos atribuyeron la génesis de toda la empresa a Pedro, que, según se dice, había sido mal tratado por los gobernantes turcos de Jerusalén cuando acudió en peregrinación a la Ciudad Santa unos años antes. Aunque es inverosímil que fuera él el instigador de la expedición, es indudable que Pedro desempeñó un papel significativo en el reclutamiento, probablemente con el beneplácito del papa, y que logró reunir un ejército considerable a los tres meses y medio del concilio de Clermont-Ferrand. Algunos elementos de aquel contingente franco-germano llevaron a cabo crueles pogromos anti judíos a lo largo de toda Renania en mayo y junio de 1096, antes de emprender la marcha hacia Oriente siguiendo el curso del Danubio. En conjunto, esos ejércitos han recibido el nombre despectivo de «cruzada de los campesinos». Se trata de una denominación incorrecta. Aunque entre ellas había menos nobles y caballeros que entre las huestes que partieron después, aquellas tropas distaban mucho de estar formadas por la canalla legendaria y polémica de la época. Poseían cohesión, fondos y liderazgo, y lograron acabar la larga marcha hasta Constantinopla casi intactas y en el tiempo previsto. Uno de sus cabecillas, Walter Sans Avoir, no era, como muchos han supuesto, un individuo «sin fortuna»: Sans Avoir hace referencia a un lugar (en el valle del Sena), no a una condición. Sin embargo, resultó difícil mantener la disciplina. Tras cruzar el Bósforo y entrar en Asia en agosto de 1096, estas tropas fueron aniquiladas por los turcos entre septiembre y octubre, unas semanas antes de que las primeras huestes capitaneadas por grandes señores llegaran a Constantinopla.

Tras las fuerzas expedicionarias de Pedro el Ermitaño llegaron seis grandes ejércitos procedentes del norte de Francia, Lorena, Flandes, Normandía, Provenza y el sur de Italia. Aunque el líder de los provenzales, el conde Raimundo IV de Toulouse, había sido consultado por Urbano II en 1095-1096 y viajaba con el representante o legado pontificio, Adhemar, obispo de Le Puy, no había un único comandante en jefe. El general de campo más eficaz resultó ser Bohemundo de Tarento, capitán de los normandos del sur de Italia. Llegados a Constantinopla entre noviembre de 1096 y junio de 1097, todos los capitanes fueron persuadidos u obligados a prestar un juramento de fidelidad a Alejo I, quien, a cambio, suministró dinero, provisiones, guías y un regimiento de soldados. Tras la conquista de Nicea, capital del sultanato turco de Rum (Asia Menor) en junio de 1097, la campaña se dividió en cuatro fases distintas. Después de una ardua marcha por Asia Menor hasta llegar a Siria (junio-octubre de 1097), en la que se alcanzó una gran victoria, aunque muy reñida, sobre los turcos al norte de Dorylaeum (1 de julio), se produjo el asedio y la posterior defensa de Antioquía, en el norte de Siria (octubre de 1097-junio de 1098). Un contingente del ejército principal al mando de Balduino de Boulogne se hizo con el control de la ciudad armenia de Edesa, al otro lado del Éufrates. A medida que se multiplicaban sus dificultades, las extenuadas huestes occidentales iban sintiéndose bajo una especial protección divina, idea reforzada por ciertas visiones, por el hallazgo aparentemente milagroso en Antioquía de la Santa Lanza que, según se dijo, había atravesado el costado de Cristo en la cruz, y la victoria unos días más tarde (28 de junio de 1098) sobre un ejército musulmán numéricamente muy superior enviado desde Mosul. De junio de 1098 a enero de 1099, el ejército cristiano permaneció en el norte de Siria, viviendo de los productos de la tierra y peleándose por el botín.

La marcha definitiva sobre Jerusalén (enero-junio de 1099) fue acompañada de informes de nuevos milagros y visiones, lo que incrementó la sensación de que el ejército era un instrumento de la Divina Providencia. Sin embargo, por simples, piadosos y brutales que fueran los cruzados, tampoco eran desde luego una pandilla de estúpidos e ignorantes. En su avance supieron sacar provecho en todo momento de la política local, en particular de las divisiones crónicas existentes entre sus adversarios musulmanes, que les impedían oponer una resistencia unida. Las negociaciones amistosas con los egipcios, que habían conquistado Jerusalén a expensas de los turcos en 1098, duraron dos años para acabar de mala manera pocas semanas antes de que los occidentales llegaran a la Ciudad Santa. El asalto final contra Jerusalén (junio-julio de 1099) se vio coronado por el éxito el 15 de julio; la matanza que conllevó asombró a la opinión musulmana y judía. Los observadores occidentales la describen en tono aprobatorio en términos apocalípticos. Asegurado su triunfo tras la derrota en Ascalón (12 de agosto) de un ejército egipcio llegado en auxilio de la Ciudad Santa, la mayoría de los cruzados supervivientes regresó a Occidente. En 1100 quedaban en el sur de Palestina apenas trescientos caballeros. De los más de cien mil que partieron hacia Jerusalén en 1096 y de los que se unieron a ellos durante los tres años siguientes, puede que en junio de 1099 no llegaran a la Ciudad Santa más de catorce mil. Urbano II tenía razón: la guerra de la Cruz había supuesto una penitencia muy dura.

el siglo XII

Y LA SEGUNDA CRUZADA, 1145-1149

Tras el establecimiento en el curso de la primera cruzada de dos cabezas de puente en Antioquía, en Siria, y en Jerusalén, en Palestina, se crearon en Levante cuatro estados cristianos: el reino de Jerusalén (1099-1291), el principado de Antioquía (1098-1268), el condado de Edesa (1098-1144) y el condado de Trípoli (1102-1289). En conjunto estos territorios recibían el nombre de Ultramar. Las cruzadas de Oriente tuvieron por objeto extender, defender o recuperar esas conquistas. Durante la primera mitad del siglo XII, estando Jerusalén en manos cristianas, se produjo una explosión del tráfico de peregrinos, al tiempo que el hecho de combatir en Tierra Santa se convertía en un elemento del adiestramiento caballeresco para algunos nobles de alta cuna y en un accesorio marcial de las peregrinaciones. Varias expediciones de proporciones modestas contribuyeron a conquistar los puertos, las llanuras y el interior inmediato del litoral siro-palestino (por ejemplo, la del rey Sigurd de Noruega, 1109-1110, las de Foulques V de Anjou, 1120 y 1128, y la del dux de Venecia, 1123-1124). Cada vez más a menudo, el modelo de guerra de penitencia fue utilizado en otras fronteras cristianas, como en España, y contra los enemigos del papa dentro de la propia Cristiandad.

No obstante, Tierra Santa siguió ostentando la primacía como objetivo de la guerra santa. El precedente de la primera cruzada permitió que la segunda llamada general a las armas tuviera una acogida entusiástica. En diciembre de 1144, el condotieroturco Zengui, señor de Mosul y Alepo (1128-1146), conquistoEdesa, pasando a cuchillo a la población franca. Como respuesta, el papa Eugenio III (1145-1153) convocó una nueva cruzada por medio de una bula (esto es, una circular, llamada bula por el sello o bulla que llevaba), que enumeraba las hazañas de 1096-1099 y especificaba los privilegios a los que se hacía acreedor todo aquel que tomara la cruz. A diferencia de Urbano II, Eugenio III se esforzó en reclutar a grandes monarcas, como Luis VII de Francia (1137-1180) y Conrado III de Germania (1138-1152). La tarea de reclutamiento recayó sobre todo en el abad Bernardo de Claraval (1090-1153), el máximo propagandista eclesiástico y espiritual de esta generación, que efectuó una gira de predicación muy eficaz por Francia, Flandes y Renania en 1146-1147. El mensaje de intolerancia de Bernardo para con los enemigos de Cristo dio lugar a nuevos actos de violencia anti judía en Renania, aunque astutamente se echó la culpa de ellos a un monje desmandado llamado Rodolfo. Al tiempo que el papa autorizaba una serie de cruzadas aparte en España, Bernardo permitía a unos cuantos nobles sajones descontentos conmutar su voto de ir a Tierra Santa por luchar en la frontera germano-eslava del Báltico, y así lo hicieron sin demasiado éxito ni seguimiento en el verano de 1147. De camino hacia Oriente por mar, un conspicuo grupo de hombres reclutados en Frisia (provincia del nordeste de Alemania, a orillas del mar del Norte), Renania, Flandes, el norte de Francia e Inglaterra, ayudó al rey de Portugal Alfonso Henriques (1139-1185) a conquistar Lisboa a los moros (24 de octubre de 1147), tras un brutal asedio de cuatro meses de duración. Algunos se quedaron allí para colonizar la región, pero la mayoría se embarcó rumbo al Mediterráneo la primavera siguiente, y si bien una parte encontró ocupación en el sitio de Tortosa, en España, el grueso de la expedición llegó a Tierra Santa.

Allí se reunieron con lo que quedaba de los grandes ejércitos germanos y franceses que habían hecho el viaje por tierra. Éstos llegaron casi al mismo tiempo a Constantinopla en septiembre y octubre de 1147, tras seguir la ruta terrestre por Europa central, y las dos huestes habían sido derrotadas por las tropas turcas en Asia Menor. El numeroso contingente germano fue diezmado cerca de Dorylaeum en el mes de octubre, y su rey Conrado estuvo a punto de caer prisionero, aunque logró escapar herido. Los franceses, que previamente habían rechazado la oferta de trasladarse por mar que les había hecho el rey Rugiero II de Sicilia, aunque quedaron maltrechos en la zona occidental de Asia Menor en el invierno de 1147-1148, lograron llegar al puerto de Adalia, donde el rey Luis VII abandonó su infantería y se dirigió en barco a Siria con una hueste de oficiales y pocos soldados. La posterior campaña en Tierra Santa supuso un fracaso rotundo. Conrado III consiguió reconstruir una especie de ejército con los cruzados que habían hecho el viaje por mar desde Lisboa. Junto con Luis VII y el rey de Jerusalén, Balduino III (1143-1163), encabezó un ataque contra Damasco (23-28 de julio de 1148), que acabó en una retirada forzosa a toda prisa debido a la falta de recursos de los cristianos para llevar a cabo un asedio prolongado y para protegerse de las tropas de refresco musulmanas. El desastre dio a lugar a duras recriminaciones y acusaciones de traición que escandalizaron Occidente, arrojando una densa sombra de duda sobre la idea misma de llevar a cabo semejantes expediciones.

Las cuatro décadas que siguieron al fallido ataque contra Damasco de 1148 fueron testigo de una lenta erosión de la posición estratégica de Ultramar. La unificación de Siria al mando del hijo de Zengui, Nur al-Din de Alepo (1146-1174), la conquista de Egipto por un general suyo, el mercenario kurdo Shir-kuh (1168-1169), y la creación de un imperio siro-egipcio por el sobrino de éste, Saladino (1169-1193), hicieron que en 1186 los estados de Ultramar se vieran rodeados por el enemigo. La retórica de esta nueva potencia musulmana bien cohesionada hizo mucho hincapié en la idea de yihad o guerra contra los infieles. Todo ello coincidió con la debilidad financiera de Ultramar, la falta de ayuda occidental y la ausencia de un heredero para el reino de Jerusalén, circunstancias que dieron lugar a su debilitamiento y a la inestabilidad política. La sucesión al trono recayó, uno tras otro, en un posible bígamo (Amalarico, 1163-1174), un leproso (Balduino IV, 1174-1185), un niño (Balduino V, 1185-1186), una mujer (Sibila, 1186-1190), y su marido, Guido (1186-1192), un individuo arribista e impopular. El 4 de julio de 1187, Saladino aniquiló el ejército de Jerusalén en la batalla de Hattin, en Galilea. Al cabo de un año, casi todos los puertos y castillos francos se habían rendido o habían sido conquistados; Jerusalén cayó el 2 de octubre de 1187. La resistencia quedó reducida prácticamente a Tiro, Trípoli y Antioquía.

La reacción en Occidente fue masiva. En marzo de 1188, los reyes tic Alemania, Francia e Inglaterra tomaron la cruz junto con muchos de sus nobles más importantes. El rey Guillermo II de Sicilia había enviado ya una armada a Oriente. La prédica y el reclutamiento habían dado comienzo y se habían desarrollado cuidadosamente las estrategias de la campaña. En Francia y las Islas Británicas se había creado un impuesto sobre los beneficios, el llamado «diezmo de Saladino». En 1189, el rey Guido de Jerusalén, recién liberado del cautiverio de Saladino, puso sitio al puerto de Acre, de importancia vital para su reino. Durante los dos años siguientes, ése sería el principal objetivo de las actividades militares cristianas. El mismo año empezaron a llegar flotas procedentes del norte de Europa. En mayo de 1189, Federico Barbarroja, rey de Alemania y titular del Sacro Imperio Romano, emprendió la marcha al frente de un ejército compuesto, según se dice, por cien mil hombres. Tras abrirse camino por el caduco Imperio bizantino y el territorio hostil de la Anatolia turca, la cruzada de Federico acabó trágicamente cuando el soberano se ahogó al intentar cruzar el río Saleph, en Cilicia, el 10 de junio de 1190. Desmoralizada, su gigantesca hueste se desintegró, cuando estaba a punto de llegar a Acre.

Aunque los contingentes ingleses y franceses empezaron a embarcarse en dirección a Oriente en 1189, sus reyes no lo hicieron hasta 1190, retrasada su partida debido a las luchas políticas por la sucesión de Enrique II de Inglaterra (muerto en julio de 1189). Dada la delicada relación que suponía el hecho de que el monarca inglés poseyera extensos territorios como vasallo de la Corona francesa, el rey Felipe II de Francia (1180-1223) y el nuevo monarca inglés, Ricardo I (1189-1199), decidieron hacer el viaje juntos. La habilidad de Ricardo I como general y administrador de hombres, naves y materiales, así como sus enormes reservas de dinero en metálico le otorgaron rápidamente un papel de protagonista en la cruzada. Sin que las revueltas y matanzas de judíos que se desataron en algunas ciudades inglesas, particularmente en York, en 1189-1190 lograran apartarlos de su objetivo, los reyes zarparon en julio de 1190 y llegaron en septiembre a la cita concertada en Messina, Sicilia, donde pasaron el invierno. Mientras que Felipe zarpó en marzo de 1191 rumbo aAcre, donde llegó el 20 de abril, los vientos desviaron las fuerzas de Ricardo I, más numerosas, hacia Chipre. Debido al mal trato que dispensó a algunos elementos de su ejército el príncipe griego independiente de la isla, Ricardo I aprovechó la ocasión para conquistarla en el curso de una campaña relámpago en el mes de mayo. Chipre seguiría en ma>nos cristianas hasta 1571. Ricardo llegó por fin a Acre el 6 de junio de 1191. Al cabo de otras seis semanas de duros ataques, la ciudad se rindió el 12 de julio. El 31 de ese mismo mes, Felipe II abandonó la cruzada, alegando encontrarse enfermo y que asuntos urgentes lo reclamaban en su reino, pero indudablemente incómodo por la hegemonía de Ricardo I. La mayor parte de sus seguidores hicieron saber qué pensaban de su decisión quedándose en Tierra Santa. Tras ejecutar a cientos de prisioneros musulmanes en su impaciencia ante las evasivas de Saladino a la hora de poner en práctica el tratado de rendición de Acre, Ricardo I emprendió la marcha hacia el sur, con destino a Jerusalén, el 22 de agosto.

La guerra de Palestina de 1191-1192 giró en torno a la cuestión de la seguridad. Como ninguno de los bandos logró obtener una victoria contundente, la única solución estaba en alcanzar un acuerdo político sostenible. Ricardo I utilizó la fuerza para intentar amedrentar a Saladino y obligarlo a restaurar el reino de Jerusalén anterior al desastre de 1187. Si la diplomacia triunfaba, las batallas y los asedios serían innecesarios. El conflicto se prolongó porque ningún bando consiguió obtener la ventaja militar suficiente para convencer a la otra parte de que debía hacer concesiones aceptables. El 7 de septiembre de 1191, Ricardo repelió el intento de Saladino de hacer retroceder a los cruzados hasta el mar en la batalla de Arsuf, el episodio más notable de la campaña. En dos ocasiones Ricardo avanzó con sus tropas hasta llegar a apenas veinte kilómetros de Jerusalén (enero y junio-julio de 1192), para retirarse las dos veces alegando que no tenía hombres suficientes para tomar la ciudad ni para retenerla. Fueron decisiones prudentes, pero que se contradecían con el motivo primordial de su presencia en el sur de Palestina. Mientras que Saladino era incapaz de conquistar el importante puerto de Jaffa a finales de julio de 1192 y Ricardo I no lograba desarrollar un plan para atacar la base de poder de su adversario en Egipto, se llegó a una situación de empate militar que obligó a adoptar una solución diplomática. Las negociaciones fueron muy tortuosas. Saladino se negaba a admitir cualquier sugerencia de imponer una autoridad formal cristiana en Jerusalén, pero por otra parte estaba dispuesto a aceptar hasta cierto punto una división de Palestina. El tratado de Jaffa (2 de septiembre de 1192) dejaba a los francos el control de la costa desde Acre hasta Jaffa y permitía el acceso de los peregrinos a Jerusalén y la libertad de movimientos entre los territorios musulmanes y cristianos. Enfermo y deseoso de regresar a Inglaterra, Ricardo I zarpó del puerto de Acre el 9 de octubre. Curiosamente, Saladino murió menos de seis meses después (4 de marzo de 1193).

Aunque no se logró la reconquista de Jerusalén, la tercera cruzada determinó el modelo de las posteriores campañas en Oriente. En adelante, los apoyos al reino reconstituido de Jerusalén, que pervivió hasta 1291, vendrían exclusivamente por mar. Chipre se convertiría en un nuevo socio valiosísimo para las colonias francas del continente. La diplomacia y las treguas entre musulmanes y cristianos se convertirían en la práctica habitual. El dominio de Egipto asumiría un lugar relevante en los planes estratégicos de Occidente. La predicación de la cruzada y el reclutamiento para participar en ella se profesionalizarían cada vez más, y se encargaron de su financiación los gobiernos ola propia Iglesia a través de los impuestos. Una teología más precisa de la violencia establecía con mayor exactitud los privilegios y obligaciones de los cruzados. Tras los fracasos de 1191-1192, incluso el interés primordial por Jerusalén decayó, el iter Jerosolymitanum (el viaje a Jerusalén) quedo reducido al negotium terrae sanctae (el negocio de Tierra Santa) o santo negocio.

LA CUARTA CRUZADA, 1198-1204

La estrecha franja de la costa palestina que la tercera cruzada devolvió a dominio cristiano resultó una base viable desde el punto de vista comercial para el reino nuevamente establecido, aunque en versión reducida, de Jerusalén durante todo el siglo siguiente, si bien la Ciudad Santa propiamente dicha sólo volvió a estar en manos de los cristianos entre 1229 y 1244. Tras recuperar buena parte de la costa durante la última década del siglo XII, los francos encontraron su salvación en una serie de treguas con los herederos de Saladino en Egipto y Siria. Hasta mediados del siglo XIII, la ayuda de Occidente llegó en buena medida en su propio interés más que como respuesta a una crisis específica. La convocatoria de la cuarta cruzada dependió del papa Inocencio III (1198-1216), que consideraba a todos los cristianos obligados hasta cierto punto a llevar a cabo la guerra del Señor. Eso era lo que promovía Inocencio III como un elemento más de la vida devota de Occidente a través de la predicación y la liturgia. Entusiasta de las guerras de la Cruz contra las diversas amenazas de la Iglesia que creía ver en el mundo, Inocencio III consideraba la recuperación de Tierra Santa un objetivo fundamental y urgente. Una de las primeras cosas que hizo en su pontificado fue convocar una nueva expedición a Oriente en agosto de 1198.

En 1201 había respondido a la llamada de Inocencio III un grupo de poderosos señores del norte de Francia, entre ellos el conde Balduino de Flandes, quienes nombraron capitán a un noble del norte de Italia muy bien relacionado, el marqués Bonifacio de Monferrato, cuya familia tenía una larga tradición de intervenciones directas en el Mediterráneo oriental. Se eligió como meta de la expedición Egipto. La ausencia de reyes impedía a los cruzados disponer de impuestos y armadas nacionales, y los obligó a buscar medios de transporte en Venecia. Por desgracia, el acuerdo alcanzado con los venecianos con templaba un numero exageradamente grande de cruzados y el pago de un precio en consonancia con él. En el verano de 1202 quedo patente que los cruzados, reunidos en Venecia, no podían allegar la suma acordada. Además de suministrar cincuenta navíos de guerra, los venecianos habían comprometido buena parte de su flota y por consiguiente de sus ingresos anuales para emprender la cruzada. Desde un punto de vista realista, no podían ni abandonar la empresa ni cancelar la deuda. Como solución de compromiso, el dux Enrico Dándolo (muerto en 1205) propuso una moratoria del pago a cambio de la ayuda de los cruzados en la conquista del puerto de Zara, en Dalmacia, aunque se trataba de una ciudad cristiana perteneciente a un cruzado, el rey Emerico de Hungría. A pesar de su evidente disgusto y de la desaprobación del papa, los cruzados no tenían prácticamente ninguna otra opción si querían realizar su objetivo. Zara cayó en manos de las tropas cruzadas vénetas el 24 de noviembre de 1202.

Para

entonces, algunos elementos de la cruzada y las autoridades

venecianas

estaban pensando en desviarse de nuevo, en esta ocasión a

Constantinopla, para apoyar a

Alejo

Ángelo, hijo del

depuesto emperador

bizantino Isaac II

(1185-1195).

El joven

Alejo prometió sufragar el ataque de los cruzados contra Egipto

si le ayudaban a arrebatar el trono de Bizancio al usurpador

Alejo III

(1195-1203), su

tío.

Muchos cruzados encontraron el plan

poco de su agrado y optaron

por

retirarse, pero sus dirigentes

y el grueso del ejército se

embarcaron con el joven

Alejo y los venecianos rumbo a Constantinopla, donde llegaron en

junio de 1203. Un mes

más tarde, emprendieron un ataque

anfibio contra la ciudad que

persuadió a

Alejo III

de la

conveniencia de huir,

permitiendo la restauración de Isaac II

y

su hijo, ya Alejo IV,

como

coemperador. La dependencia de

estos respecto de aquellos,

burdos occidentales les enajenó

el favor de la

población griega, y su

incapacidad de cumplir la promesa

efectuada por Alejo de

sufragar su empresa y prestarles

ayuda socavó el apoyo recibido de los cruzados. En enero de

1204,

padre e hijo

fueron depuestos,

asesinados y sustituidos

por Alejo V

Ducas Murzuflo,

que emprendió una

serie de maniobras

hostiles contra los cruzados. Al tener que enfrentarse a una

crisis por su supervivencia, los

líderes

occidentales decidieron

imponer su voluntad a los griegos, y acordaron en marzo de 1204

conquistar y repartirse el

Imperio

bizantino. El 12-13 de

abril de ese mismo año, los cruzados abrieron una brecha en las

murallas de la ciudad. Alejo V

huyó, y los

occidentales,

victoriosos, se lanzaron

al pillaje durante tres días. Aunque probablemente haya sido exagerada,

la

memoria de esta atrocidad

ha sobrevivido al paso de los siglos como ejemplo de infamia.

Al cabo de unas semanas,

había sido

nombrado un

emperador latino, Balduino de Flandes, y había dado comienzo la

anexión territorial del Imperio

griego. Un año

más tarde, las

esperanzas de

continuar la cruzada en Egipto fueron abandonadas. El

Imperio latino de

Constantinopla

pervivió hasta 1261; la

ocupación de algunas partes de Grecia por los occidentales

duraría siglos. La precariedad

de

algunas de las zonas

conquistadas por los francos en Grecia desembocó en la convocatoria de

cruzadas contra

los griegos desde 1231 hasta bien

entrado el siglo XIV.

La conquista de Constantinopla no fue un accidente; ya habían pensado en ella todas las grandes expediciones desde 1147. Los sucesivos papas habían proclamado su disgusto por el hecho de que los griegos no contribuyeran a reconquistar Tierra Santa. En las circunstancias reinantes en 1202-1203, la conquista de la ciudad parecía viable; en la primavera de 1204 era necesaria. Sin embargo, nunca fue el objetivo último de la cruzada, y para Venecia supuso un nuevo punto de partida hacia un imperialismo territorial, no sólo comercial. Este desvío de los planes primitivos fue fruto de consideraciones políticas, no de una conspiración, y sus motivaciones, una mezcla del pragmatismo, el idealismo y el oportunismo que caracterizaron todas las demás guerras de la Cruz.

En

mayor

medida que las anteriores, la quinta cruzada reflejó la institucionalización

de este tipo

de campañas en la sociedad cristiana

tal como las concebía Inocencio III.

En el contexto de un proceso

más general de

evangelización semipermanente, la

participación en una cruzada constituía una manifestación de regeneración

cristiana. La bula

pontificia Quia maior (1213) que convocó la

nueva campaña de Oriente, ampliaba

la concesión de la remisión

de los pecados, las

indulgencias, a los que

enviaran a un

sustituto en su nombre o

suministraran una cantidad de dinero

proporcional por la remisión de su voto. En 1215, el IV

Concilio de

Letrán de la Iglesia

romana autorizó el cobro de impuestos

a todo el clero con el fin de apoyar la causa. Una campaña masiva y

cuidadosamente

orquestada de reclutamiento, propaganda y

financiación dio lugar a una serie de expediciones a Oriente entre 1217 y 1229.

El grueso de los reclutas procedía de Alemania, Europa

central, Italia y las Islas

Británicas, y no de Francia, corazón

tradicionalmente de los participantes en las Cruzadas. Aunque el

desembarco de los primeros contingentes llegados en 1217-1218 —entre

otros el capitaneado

por el rey Andrés

de Hungría

(1205-1235)— tuviera lugar en Acre, el objetivo

fundamental de las operaciones militares se centró en Egipto, cuando en 1218 los

cruzados atacaron

Damieta, puerto

situado en la parte

oriental del delta del Nilo. La ciudad cayó en noviembre de 1219 tras un

difícil y costoso asedio. La propuesta egipcia de cambiar

Damieta por Jerusalén

fue rechazada y

considerada

inapropiada e impracticable por un grupo encabezado por

el cardenal

legado Pelagio, a quien el control del dinero

confería una autoridad especial dentro del ejército cruzado.

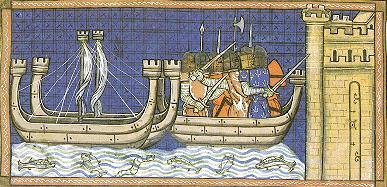

CRUZADOS

ATACAN DAMIETA

CRUZADOS

ATACAN DAMIETA

el siglo XIII

Después de

1229, las

Cruzadas a Oriente pasaron del pragmatismo al

optimismo y finalmente a la

desesperación. Las

treguas con los

vecinos musulmanes rivales

siguieron manteniendo con vida los

principados francos en Ultramar hasta que llegaron al poder

en Egipto

los belicosos sultanes mamelucos, pertenecientes a una casta

profesional de

guerreros turcos de condición servil, que

sustituyeron a los herederos de Saladino hacia 1250. I ,a alianza de los francos con

los mongoles, que

invadieron Siria a finales de esa misma década, seguida de la derrota

de los

mongoles por los mamelucos y su retirada de la región en 1260, los

dejó en una

situación muy vulnerable frente al nuevo sultán de Egipto, Baibars

(1260-1277),

empeñado en acabar con los asentamientos

cristianos. Las sucesivas expediciones occidentales, capitaneadas

poruña

serie de grandes nobles (el conde de Champaña

en 1239, el conde de Cornualles en 1240 y lord Eduardo, el

futuro

Eduardo I de Inglaterra, en 1271) no consiguieron más que alguna ventaja temporal

o algún pequeño respiro. Ciertos monarcas, como los reyes de

Francia y Aragón,

enviaron de vez en cuando flotillas de ayuda o

establecieron

guarniciones modestas en

Acre. A pesar de la

incesante popularidad de las Cruzadaz como

ideal y como actividad, entre 1229 y la pérdida definitiva de las últimas posesiones

cristianas en Siria y

Palestina en 1291, sólo una campaña

internacional importante llegó al Mediterraneo oriental, la cruzada de

Luis IX

de Francia,

1248-1254.

La cruzada de

Luis IX

fue la mejor

preparada, la

que contó con una financiación más generosa y la que fue

planeada con más

meticulosidad.

Fue también

una de las más desastrosas: su fracaso fue

comparable a su ambición. Luis IX

pretendía conquistar Egipto y

modificar el

equilibrio de poder en Oriente próximo. Tomó la cruz en

diciembre de 1244 y pasó

los tres

años siguientes

reuniendo un

ejército de unos quince mil hombres y un tesoro de más

de un millón de libras, y

acaparando alimentos

y pertrechos que almacenó en Chipre, donde llegó a finales delverano de 1248. La primavera

siguiente, con el apoyo de los francos de

Ultramar, Luis IX

invadió Egipto,

desde la conquista de Damieta

el mismo día que

desembarcó (5 de junio de

1249). El ataque del interior del país comenzó el 20 de noviembre, pero las

acciones

quedaron estancadas en el delta del Nilo durante más

de dos meses. Tras el duro

combate librado el 7 de febrero

de 1250 a las

afueras de Mansourah, cuyo resultado fue

indeciso, el ejército de Luis IX

no fue capaz de

realizar nuevos progresos

y quedó aislado de su base

de Damieta. La

retirada iniciada a primeros de abril se convirtió en una derrota en toda regla, pues el ejército

cristiano quedó

deshecho por las enfermedades, el cansancio y la superioridad del

enemigo. El

propio

monarca, aquejado de una grave

disentería, fue hecho prisionero y

posteriormente liberado a cambio de la devolución de Damieta y el pago de un

altísimo rescate.

Impresionado por lo que consideraba un castigo divino, Luis IX

se quedó en

Tierra Santa hasta

1254 reforzando las defensas (las de Cesárea pueden admirarse

incluso hoy día) y apuntalando

las

relaciones diplomáticas de

los asentamientos de Ultramar con sus vecinos. Pero aparte de

acrisolar su fama de piadoso,

con su

permanencia en Oriente

no logró cambiar el funesto veredicto de 1250. La cruzada mejor

organizada fracasó

estrepitosamente.

A raíz de la derrota de los mongoles en 1260, Baibars de Egipto y sus sucesores Qalawun (1279-1290) y al-Ashraf Kha-lil (1290-1293) se dedicaron a desmembrar sistemáticamente lo que quedaba de las posesiones de los francos en Siria y Palestina. Antioquía cayó en 1268, Trípoli en 1289 y, por último, tras una heroica e inútil defensa, cayó Acre en 1291, tras lo cual el resto de las avanzadillas cristianas fueron evacuadas sin oponer ulterior resistencia. Para asegurarse de que los francos no volvieran nunca, los sultanes asolaron los puertos que cayeron en sus manos. Occidente vio esta catástrofe con alarma, preocupación e impotencia. Las rivalidades políticas, las apremiantes exigencias locales y una evaluación más realista de las proporciones que exigía la operación contribuyeron a que fracasara la Organización de una respuesta militar adecuada. La nueva expedición a oriente proyectada por Luis IX en 1270, si bien tenía como meta Egipto, no llegó más allá de Túnez. En esta ciudad murió Luis IX el 25 de agosto de 1270 y la mayor parte de sus seguidores regresaron a Francia. No obstante, tras la pérdida definitiva de Acre en 1291, durante todo el siglo XIV siguieron luciéndose planes y se llevaron a cabo incursiones en Levan, hasta que se produjo la nueva amenaza de los turcos otomanos en los Balcanes y el Egeo aproximadamente en 1350 y de nuevo a mediados del siglo XV, circunstancia que obligó a cambiar el objetivo primordial de la guerra santa.