ÖSTERREICHER IN DER AFRIKA-FALLE

Können humanitäre Missionen dem Schwarzen Kontinent helfen?

von Joachim Riedl (DIE ZEIT, 07.02.2008)

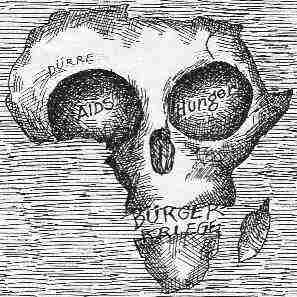

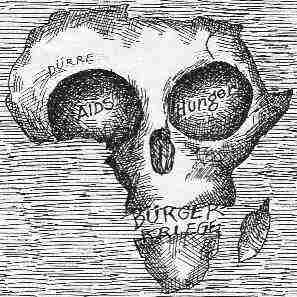

Afrika ist hoffnungslos, und es gibt nur wenig Anlass, dieses Vorurteil infrage zu stellen. Ein Kontinent, scheinbar außer Rand und Band, zerrissen von ethnischen und sozialen Konflikten, heimgesucht von Seuchen, die fast ungehindert wüten können, regiert von korrupten Eliten, ein Flickwerk dysfunktionaler Staaten, von denen viele immer wieder nur durch größte internationale Kraftanstrengung vor dem endgültigen Chaos bewahrt werden können. Eine endlose Abfolge von Bürgerkriegen, Flüchtlingsströmen, Hungerkatastrophen. Vergleichsweise stabile Staaten wie Kenia geraten über Nacht in den Strudel der Gewalt. Andere, wie der Tschad, in dem seit seinem Unabhängigkeitstag vor fast fünf Jahrzehnten blutige Machtkämpfe ausgetragen werden, finden keinen Weg aus der mörderischen Spirale.

Nun ist auch Österreich, wie bereits einmal 1960 im Kongo, wieder in dieses Getümmel geraten und prompt in die Falle getappt. Dass schon der erste Trupp von Bundesheer-Soldaten gleich nach seiner Ankunft von der afrikanischen Realität eingeholt wurde, erzählt viel von der leichtgläubigen Naivität, mit der sich die Regierung auf das Abenteuer Tschad eingelassen hat. Wenn nun allerdings blauäugige Politiker allen Ernstes von der ungeheuren Bedeutung der humanitären Aktion, an der sich Österreich beteiligt, fantasieren, so verrät dies ihre tiefe Ahnungslosigkeit. Die Vorstellung, ein Kontingent von 3700 EU-Soldaten könnte binnen eines Jahres (so lange soll der Einsatz dauern) in den unwirtlichen Weiten des Grenzgebietes zwischen dem Tschad und dem Sudan einen unübersichtlichen Bandenkrieg, befrieden, ist absurd. Es ist bestenfalls eine Alibi-Aktion, mit der Frankreich auf Kosten der europäischen Partner seine postkolonialen Interessen kaschiert.

»Viele sind heute ärmer, als sie es vor Beginn der Entwicklungshilfe waren«

Auf der sudanesischen Seite der Grenze sind bereits 7.000 Soldaten der Afrikanischen Union (die auf 26.000 Mann aufgestockt werden sollen) stationiert, ohne dass sie die mörderischen Raubzüge der Janjaweed-Milizen in der Krisenregion Darfur wesentlich beeinträchtigen könnten. »Unsere Mitarbeiter werden täglich angegriffen«, erzählte unlängst der Repräsentant von Oxfam, einer jener Hilfsorganisationen, die versuchen, das Millionenheer der Vertriebenen zu versorgen. »Sie werden angeschossen, ausgeraubt, geprügelt, verschleppt.« In den vergangenen vier Jahren, in denen die Banditenbanden mit Duldung und Unterstützung der Regierung in Khartoum die Region auf beiden Seiten der Grenze systematisch ausplünderten, sei die Sicherheitslage immer prekärer geworden. »Wie lange wir noch aushalten können, ist ungewiss«, beteuerte der Oxfam-Mann.

Angesichts der Vergeblichkeit, in der selbst groß angelegte Hilfsaktionen häufig münden, mehren sich die Zweifel an der Sinnhaftigkeit der traditionellen Strategien, mit denen der Westen versucht, in afrikanischen Krisengebieten einzugreifen. Bereits vor mehr als zehn Jahren, nachdem eine humanitäre Invasion von US-Streitkräften am Strand von Mogadischu spektakulär gescheitert war, forderte Walter Clarke, damals amerikanischer Chefdiplomat in Somalia, radikales Umdenken. »Keine Intervention in einem dieser gescheiterten Staaten kann lediglich auf kurze Frist begrenzt oder in strikter Neutralität durchgeführt werden«, schrieb er. Vielmehr müsste der Westen den Mut haben, »einen Staat für bankrott zu erklären, und entschlossen den Aufbau seiner Strukturen in die Hand nehmen«.

Solch unverhohlener Interventionismus bleibt weiterhin eine Außenseiterposition, doch in den Denkfabriken wächst die Ratlosigkeit, wie der afrikanischen Misere beizukommen sei. Der Kontinent sei ein Fass ohne Boden, meint Michael O’Hanlon von der Washingtoner Brookings Institution. Milliarden um Milliarden seien in Staaten verschwunden, die weder willens noch fähig waren, ihr Wirtschaftssystem zu entwickeln. »Das Ergebnis ist ernüchternd«, meint O’Hanlon: »Viele Länder südlich der Sahara sind heute ärmer, als sie es zu dem Zeitpunkt waren, als die Entwicklungshilfe zu fließen begann.« Daher müssten Geberländer lernen, einfach weitere Zahlungen zu verweigern, wenn sie beobachten, wie kleptokratische Systeme die Gelder in ihre Taschen umleiten oder wie autokratische Potentaten die Millionen dazu missbrauchen, ihre militärische Machtbasis aufzurüsten. Solange allerdings die großzügigen Zuwendungen vor allem dazu dienten, den Finanziers Einfluss in einzelnen Regionen zu erkaufen, sei es nicht vorstellbar, dass effiziente Verwendung irgendeine Rolle spiele.

»Man kann Staaten nicht wie einen kaputten Traktor reparieren«

Herrschte bis zum Ende des Kalten Krieges noch eine übersichtliche Rollenverteilung, bei der die beiden Blöcke ihre Vasallen alimentierten und in Stellvertreterkriegen von der Leine ließen, so bescherte die neue globale Unordnung dem Schwarzen Kontinent eine weitere Drehung der Abwärtsspirale. Alte Konflikte zwischen den Bevölkerungsgruppen in den multiethnischen Staaten explodierten und stürzten ganze Regionen in chaotische Auseinandersetzungen. Fast 14 Jahre tobten etwa in Liberia und dem benachbarten Sierra Leone Bürgerkriege, finanziert mit Blutdiamanten und ausgefochten von Kindersoldaten im Drogenrausch. Erst als die ausgebluteten Länder vollkommen entkräftet waren, gelang es Großaufgeboten von Interventionskräften, die fragile Ruhe wiederherzustellen. Auch die einst reiche Elfenbeinküste, der größte Kakaoproduzent der Welt, ist heute ein zweigeteiltes Land. Die Demarkationslinie zwischen Nord und Süd sichern 7.000 französische Soldaten und 10.000 Mann der Afrikanischen Union.

So sehr sich oft die Bilder gleichen, so unterschiedlich ist die Struktur der einzelnen Regimes. Der aus Haiti gebürtige Politologe Jean-Germain Gros, der an der Universität von Michigan unterrichtet, schlug vor, die dysfunktionalen Staaten Afrikas in fünf Kategorien zu unterteilen, die alle nach unterschiedlichen Lösungsansätzen verlangen. »Anarchische« Staaten, etwa Somalia, in denen keine Zentralgewalt mehr existiert, »Phantomstaaten«, in denen die Regierungsautorität gerade ausreicht, den Präsidenten und seine Clique zu schützen, »anemische« Staaten, die von chronischen Aufständen heimgesucht werden, »Beutestaaten«, in denen eine kleine Elite starke zentrale Autorität ausübt, die sie eifersüchtig gegen rivalisierende Eliten verteidigt, sowie »verkümmerte« Staaten, die zu keinem Zeitpunkt funktionstüchtige Strukturen entwickeln konnten. »Innerhalb dieses Rahmens«, meint der Afrika-Experte Stephen Ellis vom Afrika-Studiencentrum im niederländischen Leiden, »kann man leicht erkennen, dass nicht alle Problemländer mit denselben Rezepten behandelt werden können.«

Viel zu lange, meint Ellis, habe der Westen an seinen »konventionellen Methoden« festgehalten und gemeint, man könne »afrikanische Staaten, die versagt haben, wie einen kaputten Traktor von einigen guten Mechanikern reparieren lassen«. Es bedürfe vielmehr häufig langwieriger Therapien für die sozialen und strukturellen Krankheiten der Systeme, die in vielen Fällen zehn oder mehr Jahre in Anspruch nehmen. Und bei besonders hartnäckigen Patienten dürfe nicht davor zurückgeschreckt werden, einzelne Staaten unter internationale Treuhänderschaft zu stellen – selbst wenn dadurch aufgrund der kolonialen Vergangenheit heftige Proteste laut werden.

Im Fall des Tschad könnten solche Überlegungen allerdings bald obsolet werden. Denn seitdem im Süden des Landes ebenso wie im benachbarten Sudan reiche Erdölvorkommen entdeckt wurden, hat ein neuer, energiehungriger Spieler die afrikanische Bühne betreten. China erwarb in beiden Ländern Schürfrechte in weiträumigen Entwicklungszonen, gewährt großzügige Kredite, finanziert Fabriken und Infrastruktur und knüpft keinerlei Bedingungen an seine Investitionen. Zuvor hatte noch die Weltbank ihre Unterstützung für den Bau einer 1.000 Kilometer langen Pipeline daran gebunden, dass die Erdöleinnahmen nicht ausschließlich dem Präsidenten und seinen Freunden, sondern auch Land und Leuten zugute kommen. Zähneknirschend willigte der Tschad zunächst in dieses Pilotprojekt ein.

Mit dem neuen Partner im Rücken konnte das Regime bald seine Verpflichtungen wieder rückgängig machen. »Die chinesische Regierung«, erklärte ein hoher Diplomat in Peking der New York Times, »wird nichts verlangen, was der Tschad als Einmischung in seine inneren Angelegenheiten betrachtet.« Ähnliche Freizügigkeit genießen jetzt auch die neuen Partner der Chinesen im Sudan, im Kongo, in Angola und an der Elfenbeinküste.

Eine neue Phase in der afrikanischen Tragödie ist eröffnet. Es geht, nicht ganz unähnlich dem imperialistischen Wettlauf zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts, um die Bodenschätze des Kontinents. Und nicht um seine Menschen.

zurück zu Sissi

zurück zu Wer liebt noch Südwest?

heim zu Reisen durch die Vergangenheit